仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

中堅・中小企業社長の4割が「後継者は子供」

法政大学大学院 中小企業研究所とエヌエヌ生命保険は、中堅・中小企業を対象とした「事業承継に関する調査」を実施した。調査期間は2014年7月15日~8月12日。

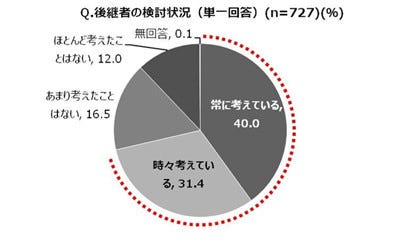

後継者の検討状況

同調査は、全国に所在する従業員数が10名以上1,000名未満の中堅・中小企業の代表取締役後継者727名を対象に実施した。まず、後継者について尋ねたところ、7割強が「常に考えている」「時々考えている」と回答した。一方、後継者の人選を「まだ考えていない」という回答は4割弱だった。

後継者を意識しはじめた年について聞くと、最も多かった回答は「50歳~59歳」(44.5%)だった。しかし、実際に後継者に経営権をバトンタッチする予定の社長年齢をみると、「60歳~69歳」(27.0%)が最も多く、次いで「60~64歳」(23.2%)となっている。

後継者バトンタッチ予定の社長年齢

後継者の人選に関して指名意向を尋ねると、「ふさわしい人物なら誰でもよい」(43.7%)が最も多かった。次いで「子供」(36.5%)、「親族以外の役員・社員」(21.0%)となっている。後継者の人選は親族に頼らない「脱親族」の傾向があるようだ。

後継者バトンタッチに向けた課題について聞いたところ、最も多かったのは「経営者の経営能力向上」(36.8%)となった。次いで「後継者の人間力向上」(33.1%)、「後継者が未定(有力者が不在)」(32.9%)だった。バトンタッチ時の重要事項に関しては、「従業員のために会社を存続させる」が64.6%で最も多くなっている。

後継者バトンタッチに向けた課題

後継者バトンタッチの課題に対し、成功のポイントについて聞くと「後継者が明確な経営理念・戦略をもつ」が56.4%で最も多かった。「社内・社外の人間とよく交流を持つ」(48.2%)、「後継者に事業承継に強い意欲を持たせる」(38.2%)という回答も多かった。

DeNA会長による「企業経営とプロ野球参入」の舞台裏

「黒子の流儀 DeNA 不格好経営の舞台裏」(著/春田真)

KADOKAWA 中経出版は4月11日、DeNA会長・春田真氏の新刊「黒子の流儀 DeNA 不格好経営の舞台裏」を発売した。

春田氏は、2000年2月にディー・エヌ・エーに入社し、同年9月に取締役に就任。2011年6月に取締役会長に就任後、同年12月には横浜DeNAベイスターズ取締役オーナーに就任した(2015年1月に退任)。2015年6月には、ディー・エヌ・エー株主総会の時をもって任期満了となり、同社の取締役を退任予定となっている。

同書は、春田氏がDeNAの成長と苦闘の歴史、その裏側にあった出来事について綴ったドキュメンタリー本。プロ野球参入の舞台裏で繰り広げられた知られざる真実についても、冷静かつ大胆に記している。春田氏の銀行員時代のこと、DeNAとの出会い、ベンチャー時代や社会問題にもなったモバゲーの誕生、球界参入についてなど、全5章にわたって綴っている。

春田氏は同書について、ディー・エヌ・エー創業者である南場智子氏の著書「不格好経営」の舞台裏的な位置づけで読んでほしい、とコメントしている。南場氏が表舞台とすれば、春田氏はその舞台裏を切り盛りする役で、舞台裏の臨場感を感じてもらえれば嬉しい、とのこと。

また、横浜DeNAベイスターズをはじめ、プロ野球に関することについても可能な限り表現したという。プロ野球球団を運営することや、春田氏の球界についての見立てや考えも読むことができる。「プロ野球の試合以外の部分について、特に経営サイドがどのようなことを考えているのか、ベイスターズを通して少しでも理解してもらいたい」と語っている。価格は1,500円(税別)。

4月23日には、同書の発売記念講演を東京都千代田区にて開催する。4月16日の23時59分までに、「カドカワオフィシャルストア」で同書を購入した人の中から50名を講演会に招待する。詳細はカドカワオフィシャルストア公式サイトまで。

今年こそ三日坊主で終わらせない! ランニングを続ける3つのコツ

暖かな季節になりました。冬の間にたるんだ体を引き締めるべく、ランニングを始めようと考えている人も少なくないのでは? でも、せっかく始めても「続かない」という悩みはよく聞く話です。

「ランニングを始めてから2年で20キログラムやせました。今では毎日走らないと、むずむずします」

こう話すのは、”走る”フリーライターの三河賢文さん。三河さんは結婚後、身長167cmに対し、体重80kgまで太ってしまい、奥さんから「それはさすがにヤバイでしょ」と言われてしまったそうです。2011年にあるランナーとの出会いをきっかけにランニングを始めたところ、ダイエットに成功し、以降も走ることが日課となっています。

「ランニングは走り切った時の達成感も魅力ですが、仕事にもいい影響がありますよ。例えば、仕事で行き詰まった時に走ると、余計な考えが消えて頭がクリアになっていきます」(三河さん 以下同)

でも、一体どうしたら三日坊主で終わらせずにモチベーションを保てるのでしょう? 三河さんが伝授する初心者がランニングを続けるコツがこの3つです!

1. お気に入りのアイテムをそろえる

「ランニングシューズやウエア、GPSウオッチなど、初心者は自分の好きなブランドでそろえるのがオススメです。お気に入りのアイテムを身に着けるとテンションが上がり、”頑張るぞ”という心意気になりますよね」

ちなみに、GPSウオッチとは、走った距離や自分が1kmを何分のペースで走っているのかを記録するもの。PCと連携すれば、記録はスマートフォンのアプリに保存したり、SNSでシェアしたりできます。友人から「すごい!」とコメントがもらえたら、継続のモチベーションとなりそうです。

2. 仲間をつくる

「実は、継続の一番の近道は仲間を見つけることです。記録を出すなら張り合う仲間がいるほうがいいし、大会も一緒に出場したほうが楽しいですよ」

手っ取り早いのは、会社でランニングに興味を持っている同僚を誘うことです。もし社内にいない場合は、ランニングスクールやSNSのランニングコミュニティ、大会などで気の合いそうな人に声を掛けてみましょう!

3. 大会に出場する

「エントリーするなら、地方の大会を選ぶと旅行もできて楽しいですよ。家族がいれば、家族サービスもできて一石三鳥です! また、仮装をするのも面白いですし、走るのがつらくなってきたら、ほかのつらそうにしているランナーと励まし合いながら走るのもアリです」

三河さんは年間20ほどの全国各地の大会に出場しながら、旅行も満喫しているそう。ちなみに、初心者にオススメなのは「勝田全国マラソン」と「かすみがうらマラソン」(どちらも茨城)。どちらも平坦なコースが中心で走りやすく、参加者と応援者が多くにぎわっているので気力が継続でき、記録を出しやすいそう。

「最初のうちは、”今日は何キロ走る”と義務化し過ぎないのも大切です。というのも、学生時代の勉強で『テストのために○○をやらなきゃ』と義務化したらそれがプレッシャーになり、やる気をなくしてしまったことがありませんか? まずは走る楽しさを感じることが大切です。距離や時間を気にせず、息がちょっと上がるぐらいで終わらせると、長続きしやすいですよ」

急に運動を始めて頑張りすぎると、膝を痛めるなどけがの元にもなってしまいます。意気込み過ぎず、まずはゆるく始めてみてはいかがでしょうか?

三河賢文

1983年生まれ。ナレッジ・リンクス株式会社 代表取締役、葛飾区立堀切中学校陸上競技部外部コーチ、ライター。大学2年生まで陸上部に所属。高校まで中・距離、大学では十種競技。けがで引退後はコーチとして活動するも、2011年からランニングを開始。年20ほどの大会に出場する。

(名久井梨香+ノオト)

※この記事はシゴトサプリより提供を受けています

窓ぎわブルース (12) 洞察力

とある会社の総務部(通称:窓ぎわ部)を舞台に繰り広げられる”ちょいゆる”系オフィスストーリー。(毎週月曜更新予定)

【今週のひとこと】

4月も3週目に入り、新生活を迎えた新社会人のみなさま、学生のみなさま、新しい環境には慣れましたでしょうか? フレッシュな気持ち、輝く瞳、私にもかつてあったであろう初々しさに思いをはせては時の流れの早さを感じる、そんな月曜日です。

昼のラジオっぽい枕詞のウザったさはちょっと置いておいて、今回は仕事にまつわるお話をしたいと思います。

私は現在イラストレーターをしておりますが、今までいろいろな職を転々としてきました。美容師アシスタント、バンドマン(職ではない)、編集者、広告制作ディレクターといった感じです。客観的に振り返って字面だけみれば、人気ありげなもの多くない?と思いますが、どの世界でも中途半端な気持ちでは続けることはできない、という当たり前の問題にぶつかります。

とはいえ基本バカなので、やってみないとわからない、だから色んなことをしてきた、結果職歴も増えた、という単純な構造ともいえます。そして「おいオレの筋肉、何の仕事をしたいんだい?」と自問自答した結果、イラストレーターを腰を据えてやっていこうと心に決めました。

そりゃフリーになりゃ常に不安はつきまといますよ~。でも自分のかじの取りようで見える世界が変わる、――それって魅力的ですよね~。プレッシャーに弱いくせに、あえてプレッシャーをかけにいく矛盾。Sっぽさを売りにやってきたこともありましたが、実はMなんではないかと思うこともしばしば。

地味に長くなってきてしまったので今週はこのへんで。ではでは来週の月曜日にまたお会いしましょう~。

オオノマサフミ

1981年7月30日生まれ。東京都豊島区出身、板橋区在住のイラストレーター。2児の父。「コミカル」で「ほどよくゆるい」イラストを武器に雑誌・書籍・WEB・広告などで活動中。Twitter、WEB「Good Mornin’ Studio」、ブログ「じゃぽん。」

有休取得100%、会社が主導

-

「有休はいつ取るの?」。上司からこんな質問をされる場面が今後、増えてきそうだ。

今国会で、年5日分の有給休暇の取得を義務化する労働基準法改正案が提出されたためだ。成立すれば、来年4月に施行される。休みをスムーズに取るには、どんな“働き方改革”が求められるのだろうか。

社長がチェック

アラブ首長国連邦のドバイ、ウズベキスタン――。六花亭製菓(北海道帯広市)の流通部門のリーダー、村部千鶴子さん(49)は毎年、有休を使って旅行に出かけている。村部さんは「みんな気兼ねなくリフレッシュしている」と話す。

同社の取得率は1989年度以降、25年連続で100%だ。その秘訣(ひけつ)を、同社の小田豊社長は「経営の姿勢を変えたこと」だと強調する。きっかけは、80年代、休みが取りづらい職場で離職者が相次ぎ、規模拡大の先行きにも限りがみえたこと。「社員が健康でなければ、おいしいお菓子はできないという原点に立ち返った」と小田社長は振り返る。

有休の100%取得は、「本気度を示すために掲げた号令」(小田社長)だ。当初は反発もあったが、社長自ら消化が遅れた部署や個人を毎月チェック。残業が多い職場に人手を増やしたり、機械化や工程を見直したりした。誰が休んでも困らないよう、本業と別に「一人二役」の仕事をこなせるようにも呼びかけた。

小田社長は「生産性が上がっている。休むことを前提に、いかに効率良く働くか、みんな真剣に考えてくれている」と話す。

賞与に反映

-

有休の取得実績を賞与に反映させているのが、ITサービス業のSCSK(東京)。2012年度から促進に取り組む。「取得率100%」などを達成した部門の社員には、賞与に最大12万円を上乗せした。社員の休暇が取れるよう顧客先に理解を求めた会長名の手紙を作成し、役員が訪問時に手渡す。取得率は、12年度の78%が、13年度は95%になった。

ただ、現実には有休を取りづらい職場も多い。労働政策研究・研修機構(東京)の調査(11年)では、正社員の2割は15日以上取っているものの、3割の人は3日以下と、二極化している。

こうした中、厚労省が5日の義務化を決めたのは、「ほとんど有休を取れていない労働者にも、取ってもらうため」(同省幹部)。国は、50%に満たない取得率を20年に70%に上げる目標を掲げており、同省は、「義務化は3日程度」とした経営側の意向を押し切る形で改正案をまとめた。

では、休める職場作りのコツは何か。約900社の相談に乗ってきた東レ経営研究所(東京)の渥美由喜(なおき)研究部長は「企業規模を問わず、『三つのC』で、仕事の進め方を見直すことだ。人口減で1人当たりの生産性向上が求められる中、法改正は、効率的に仕事を進める働き方を考えるきっかけになる」と話している。

有給休暇の義務化 対象は正社員、パートを問わず、年10日以上の有給休暇を取得できる労働者。有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率は、48%(2013年)にとどまる。社員が申し出て取る仕組みのためで、法改正で企業は、社員に日程など希望を聞き、5日分を取らせる義務を負う。ご存じ?「休み」の種類

-

同じ「休み」でも、法定の休日と有給休暇、それに公休とでは扱いが異なる。

法定休日は、労働基準法で企業が労働者を休ませなければいけない日のこと。働く義務はない。1週1休または4週4休が最低基準で、年換算すると52日。

一方、有給休暇は、労働義務がある日に給料をもらって休める日だ。正社員の場合、6か月以上働き、8割以上出勤すれば、1年につき最長20日与えられる。未消化分の繰り越しもできる。パートなども要件を満たせば一定の有休を取得できる。会社は有休の申し出を原則として拒否できない。取得の目的も問われない。

公休は、一般的に、土日、祝日など、会社が決めた就業規則で定められた休みのこと。年100日以上とする企業も多いが、法定休日を超える分は、企業が独自に上乗せしたもの。公休が消化できていなくても、法定の休日が守られていれば違法ではない。(大津和夫)

-

-