仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

「もういない」発言でも話題に アイヌの歴史と文化とは? 谷本晃久・北海道大学大学院准教授

[写真]1900年頃の働くアイヌの家族(提供:MeijiShowa.com/アフロ)

2014年の8月、札幌市議の金子快之議員が「アイヌ民族なんて、いまはもういない」とツイッターに書き込み、物議をかもした。政府の内閣官房アイヌ総合政策室は昨年、アイヌ民族に対する国民の理解度について調査する方針を示したが、アイヌに対する国民の理解度は、けっして高いとは言えないとの指摘もある。そもそも、アイヌとは何なのか。歴史や文化はどんなものなのか。アイヌの歴史に詳しい、北海道大学大学院の谷本晃久准教授に寄稿してもらった。

——————–

アイヌ:ainuとは、アイヌ語で「人間」あるいは「男性」を指す言葉である。同時に、民族名称としても用いられる。政府には現在、内閣官房長官を座長とするアイヌ政策推進会議があり、その事務局として内閣官房にアイヌ総合政策室が置かれている。2008年6月6日に、衆参両院で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」が全会一致で採択されたことは記憶に新しい。

北海道が2006年に実施した統計によると、北海道在住のアイヌ人口は約23700人、東京都が実施した1998年の統計によると、都内在住のアイヌ人口は約2700人とされている。アイヌとしていまを生きる人々は、確実に存在している。

アイヌの歴史と文化

それでは、アイヌの人々の存在を、歴史的に考えてみよう。その舞台は、アイヌ語地名がみられる範囲である。北海道の都市名である札幌や稚内はもとより、国後・シュムシュといった千島列島の島名や、ポロナイスクなどサハリン南部の地名もアイヌ語だ。のみならず、地鶏で有名な比内(秋田県)など北東北の各地にもアイヌ語地名はみられ、それは『日本書紀』や『続日本紀』といった古代日本の歴史書にも記録されている。

アイヌ語を話す人々の歴史は、こうした地域に、時代に応じて変化しつつ古くから展開してきた。日本と刀を交えた15世紀のコシャマインや17世紀のシャクシャインの名は、教科書にも登場するから、ご記憶の方も多いだろう。

江戸時代後期には、アイヌの居住範囲は北海道・千島列島・サハリン南部に及んでいた。このうち北海道のアイヌは南に接する日本との関係が深く、それに加え、千島列島中北部のアイヌはロシアとの、サハリン南部のアイヌは中国(清朝)との関係をもち、中継交易のプレイヤーとしての活動がみられた。

こうした交流の一方で、ユーカラ:yukarに代表されるアイヌ語口承文学の世界や、木彫や刺繍に示される美しいアイヌ紋様の意匠が磨かれるなど、独自の伝統文化が花開いた。交易物資としての毛皮や水産物を生産するための狩猟や漁業の技術にも、研ぎ澄まされた独自性がみられる。

ただしこの時期以降、日本商人の営む大規模漁業に、アイヌが労働力として半強制的に動員されることが恒常化した。それに加え、中華思想を取り入れた日本が、アイヌを「蝦夷人」(=東の野蛮人)と見下し、その文化や言語を蔑んだことも、忘れてはならない。

明治維新以後のアイヌ

明治維新以後、政府は北海道の大部分を「無主地」とみなした。そのうえで、各地に「原野」を設定し、従来あったアイヌの土地利用権を顧慮せず、そこへ本州方面からの入植者を募り、「殖民地」を区画して土地を割り渡した。

当局は、殖民地を区画する際に、「旧土人保護」の名目で、もともとそこで暮らしていたアイヌの居留地を設けることがあった。この居留地を、「旧土人保護地」と称する。「旧土人」とは、アイヌの人々を指した当時の行政用語である。これによりアイヌの人々の多くは、それまでの居住・用益地を追われ、「保護地」へ押し込められることが常態化した。

1899年に公布された「北海道旧土人保護法」(1997年廃止)は、「保護地」をアイヌに農地として給付するとともに、教育・衛生を保障しようとした法律である。しかしアイヌを、人種や民族に優劣をつけて考える社会進化論の考えに基づき劣等視し、教育は日本語で行う一方で、一般児童より簡易なカリキュラムの特別学校を設けた。下付地の売買には、「無知」な「旧土人」がだまされないようにとの名目で、道庁長官の許可を必要とした。当事者にとっての不利益を内包するこうした施策に対し、当時から不満を訴え改善を求めるアイヌの人々の行動が見られたことも、近代アイヌ史の重要な側面である。

このように、明治維新以降、すなわち近代の北海道、ひいては日本の社会には、アイヌの家庭に生まれることが、社会・経済的な不利益を蒙ることを余儀なくされる構造があったということになる。国の政策に起因する不利益ということでいえば、より大きな影響を蒙ったのは、ロシアとの国境地域に暮らした千島列島やサハリンのアイヌの人々である。

樺太・千島交換条約、ポーツマス条約、そして第2次世界大戦敗戦に伴い引き起こされた、日露両国間の度重なる国境の変転が、この地域のアイヌの人々に、居住地の移転を強いた。戦後の「引き揚げ」に伴い旧樺太から移住して来られたサハリン・アイヌの人々の御子孫は、主に北海道で、厳しい環境の下、その文化伝統を将来につなぐ努力を重ねられている。しかし、同じく北方領土・色丹島から移住して来られた千島アイヌの伝統を伝える方は、この地球上に一人もおられない。このことの意味を、私たちは考える必要があるだろう。

このようにアイヌの文化は、和風文化、琉球・沖縄文化とともに、わが国における固有の伝統文化のひとつである。沖縄に国立劇場があり、東京・京都・奈良・大宰府に国立博物館があるように、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ北海道白老町に設置予定の「民族共生の象徴となる空間」に、アイヌ文化を対象とした国立博物館が置かれる予定だ。アイヌの人々の蒙ってこられた社会的な不利益の歴史的経緯とともに、その文化伝統の豊かさを自覚的に共有することは、現代日本社会に暮らすものの素養といえるのではないだろうか。

——————–

谷本晃久(たにもと あきひさ)

北海道大学大学院文学研究科准教授。専門は日本近世史・北海道地域史。著書に、『近藤重蔵と近藤富蔵』(山川出版社)、『蝦夷島と北方世界』(共著、吉川弘文館)など。

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

メガネの地場産業はウエアラブルの未来を拓けるか

いまはITと無縁の地場産業と、ウエアラブルコンピューティングがいずれ良好なパートナーになるかもしれない。「グーグル・グラス」に代表されるメガネ型のデバイスに必要な部品がフレームだ。メガネフレームの地場産業はテクノロジーの進化に貢献していけるのだろうか?

メガネフレーム国内シェア95%の町

[写真]SBMの実証実験(提供:SBM)

福井県鯖江市。福井市に境を接する人口約6万7000人のこの町は、メガネの町としてその名が知れ渡っている。メガネフレームの国内シェアは95.9%、世界シェアで20%を占める。2008年のアメリカ大統領選挙で、共和党の副大統領候だったサラ・ペイリン氏が掛けていたメガネが鯖江産だったということで、テレビなどで大きな話題になったことは記憶に新しい。

鯖江市のメガネ作りは、1905年(明治38年)に始まった。雪国の地で農閑期に農家の副業として広まったと言われる。2012年現在、事業所数は207か所あり、従業者は4212人。作られたフレームやレンズは主にアメリカや香港、中国に輸出される。世界に誇る福井県の代表的な地場産業であるものの、「海外製品との価格競争などで産地は厳しい状態にある」というのが行政の認識だ。

こうした背景もあり、福井県庁は昨年、この地の産業とITのキーワードである「ウエアラブル」に注目。同デバイスの関連企業の誘致や産業育成支援に乗り出した。そのうちウエアラブル端末の実証実験などに50万円を助成するという事業では、観光支援アプリのデモを行っていたソフトバンクモバイルが、ウェアラブルを活用して博物館のガイドを実現するという企画案を提案した。

恐竜博物館でのウエアラブル実証実験

[写真]SBMの実証実験(提供:SBM)

この案は公募を通じて採択され、今年1月、同県勝山市にある県立恐竜博物館でウエアラブル機器を用いた実証実験が行われた。

勝山市は、国内でも有数の恐竜化石の産地で、肉食竜のカギ爪や足あとの化石が発掘されており、調査研究や地域振興を目的として、2000年に恐竜博物館が開館した。世界三大恐竜博物館とも言われ、2014年8月には入館者600万人を達成している。

[写真]グーグル・グラスに映し出される画面(提供:SBM)

同博物館で、ソフトバンクモバイルが実験したのは、グーグルのメガネ型端末である「グーグル・グラス」とソニーのスマートウォッチを使った館内の展示案内だ。恐竜骨格7か所の前に来場者を検知するセンサーを設置した。来場者が展示物に近づくと、これを検知したセンサーが信号を発信する。信号を受信したグーグル・グラスにマスコットキャラクターの映像が映しだされ、恐竜を捕獲するよう指示が出る。来場者がグーグル・グラスのカメラで骨格を捉えると「捕獲」したことになり、その恐竜の説明が音声でされるといった具合だ。

[写真]SBMの実証実験。スマートウォッチを使っても行われた(提供:SBM)

センサーにはBluetooth技術を使ったiBeaconを、骨格の立体物認識技術にNECのGAZIRUを使用した。それぞれの機器が想定したように機能するかを実証するのがこの実験の目的だ。センサーを設置する場所が手すりなのかベンチなのか、センサーからの信号を受信するのがメガネなのか時計なのかで、それぞれの高さが違ってくる。高さが違うと電波の届き方が変わってくる。

また、展示物の前を通過する人物のスピードは場所によって違う。適切な電波強度がどれくらいなのかを計測する意味があった。実験を担当した同社商品戦略推進部の小沢元氏は「今回の実験は小規模だったが、グーグル・グラスのようなハイパワーでない機器でも、高度な処理が実現できた意味は大きかった」と評価した。

実験では100人近い一般の来場者がグーグル・グラスやスマートウォッチを身に付けて展示を体験。多くは、初めて使う人たちだったが、「アミューズメントパークのような経験ができて楽しかった」と感想を話していたという。

小沢氏は「特にこうしたアミューズメント体験において、メガネ型の端末は、つけ心地、つまり装着感が大事だ。スマートフォンが持ちやすさを評価されるのと同じことで、技術とフレームが融合していくことは重要な要素だ」と力説する。

IT技術とメガネフレームは融合できるか?

[写真] 西山公園から見える鯖江市(アフロ)

IT技術とメガネフレームの融合──。鯖江市神明町のメガネ小売「GANKYO」の田中幹也社長は「技術とメガネフレームのノウハウがぶつかり合うところが『重さ』だ。デバイスをフレームに乗せると重量は20gを軽く超える。これを解決してくのが今後の課題」と指摘する。

田中社長は、心地よくかけられるメガネのフレームの重さは20gが限度ではないかと考えている。バッテリーの重量が40gもあると、それだけで、かけ心地が大きく損なわれる。フレームに搭載する機能が増えれば増えるほど、全体の重量は増す。カメラを前に付ければ、当然重さは前方にくる。フレームはこの重さを逃してやるような構造にしないといけない。

重量増は不可避なのだから、バッテリーの形状を変えたり、後方にバッテリーを配置するなどして、重量バランスが重要なカギを握る。そうした工夫を盛り込んだメガネフレームを新しく作ることになる。この町の人たちは、メガネを快適に装着するためのノウハウを一番よく知っている。

ただ、フレーム作りにいろんなノウハウがあって、理想的なフレームが作れたとしても不安は残る。メーカーがデザインだけを鯖江に任せ、量産拠点を海外に置くかもしれないからだ。それでは地元は面白くない。グローバルなメーカーに対する交渉を地方の中小企業1社でやるには限界があるだろう。

田中社長は「鯖江のメガネ作りは、デザイン、製造、販売などと分業が進んでいる。デザインから販売までを視野に入れ、これらの分業がうまくリンクさせていくことが大事だ。メーカーのニーズを受け入れる窓口として小売が機能していくことも考えていかなければならない」と話す。

同県では、ウエアラブルをテーマにした講演やワークショップが開かれるようになってきた。県や市が主催するシンポジウムもある。地元メディアも「ウエアラブル先進県としての地位を築いてほしい」と期待を寄せる。その一方で、研究開発費を予算に組める事業所は多くないという現実もある。

伝統的な地場産業が新しい未来を切り拓いていくためには、地元事業者の努力だけでなく、理解あるデバイスメーカーとの協働、そして行政などの支援、これらの結束が必要とされているということだろう。

メガネが視力補正の道具以上のモノになる可能性があるには違いない。どうすれば今の地場産業から新しい産業を創出できるのか、その模索はまだ始まったばかりだ。

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

水や光に強い万年筆用インク発売

セーラー万年筆は3月末より、水や光に強い万年筆用カラー顔料インク「STORiA(ストーリア)」を販売する。

水や光に強い万年筆用カラー顔料インク「STORiA(ストーリア)」を販売

顔料インクを使用

同製品の特徴は、「超微粒子カラー顔料インク」を使用しているということ。通常の万年筆用インクには、なめらかに筆記ができ、目詰まりが少ない「染料インク」が使われる。一方、同製品は目詰まりしやすいが水に強いという「顔料インク」を採用。分子レベルの研究から生み出した超微粒子顔料を使用することで、欠点である目詰まりを解消した。

ブランド名の「STORiA(ストーリア)」はイタリア語で「歴史」「物語」という意味。それぞれのカラーには「幼いころに見た色あざやかで色あせない思い出」の象徴として”サーカス”をモチーフにしたビジュアルと色名がつけられている。

書き味は、にじみにくく裏抜けしにくい、濃くはっきりとした筆跡。はがき、日記、絵の具と一緒にイラストを描写する際など幅広く使用できる。色は全8色、希望小売価格は1,500円(税別)。全国のセーラー万年筆取扱店舗で販売予定。

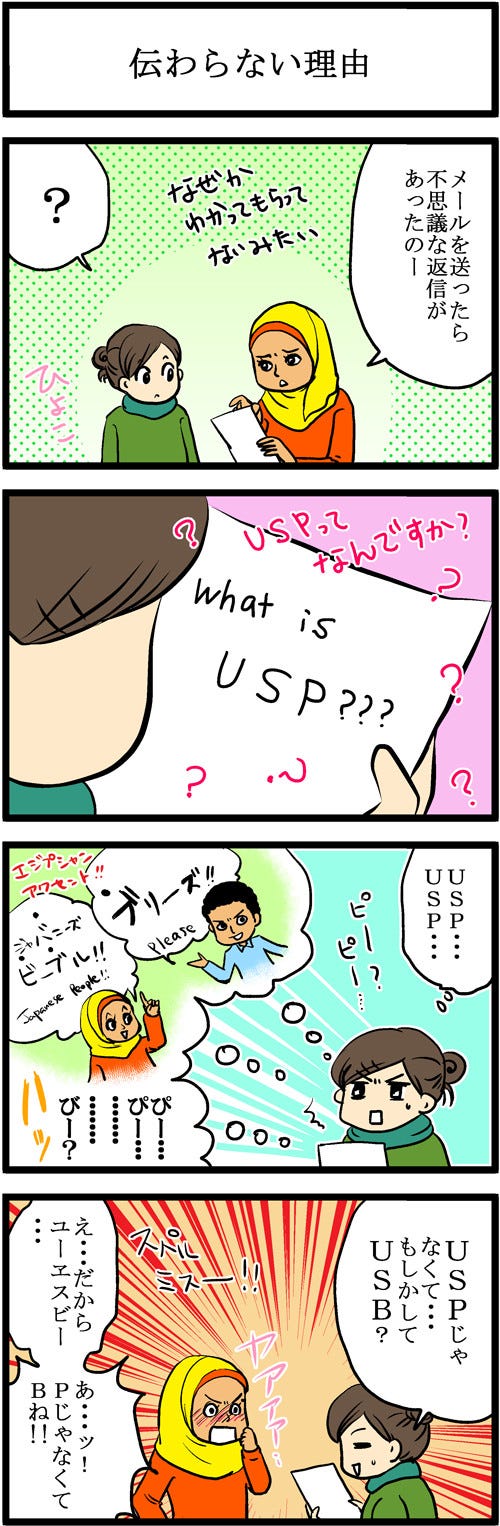

エジプト労働記 (38) 伝わらない理由

異国エジプトで、ダブルワークならぬトリプルワークをこなす”おろぐちともこ”が、仕事や現地生活をマンガとコラムでご紹介。ピラミッドだけじゃないエジプトをお楽しみください。(毎週火曜更新予定)

【「USP」って何だ!?】

ある日の職場でのこと。同僚の女性が困った顔をしています。

「日本のオフィスに英語でメールしたんだけど、向こうに言いたいことが伝わっていないみたい…」

エジプト人の同僚たちは普段アラビア語で会話をし、メールのやり取りなどの仕事は英語で行います。英語のネイティブじゃないから間違えたのでは? とも思ったのですが、彼女はアラビア語・英語・ドイツ語を操るトリリンガル。仕事もバリバリこなすキャリアウーマンな彼女の英文メールが伝わらない…?

不思議に思い、返信メールを見たら「『USP』って何ですか?」という質問が。「USP」、何かの略語かな…? 私の頭の中に浮かぶ「??????」の文字。心当たりがありません。「USP」って何だろう…?

考えこんでいた最中、「!」と突然のひらめきが。

「もしかしてUSPじゃなくて、USB??」と同僚に聞くと、「そうよ。USBメモリー。だからUS…あ!」と言って、顔を赤らめる彼女。そう、彼女は「USB」と書くところを「USP」とスペルミスしていたのです。

実はこの勘違い、エジプト人であれば仕方がないといえる間違いかもしれません。

なぜならエジプト人が使うアラビア語には、「P」の音を表すアルファベットがないから。英語などの外来語をアラビア語で表記する時は、「P」のかわりに「B」の文字で代用しますし、話すときにも「P」の音を「B」と発音する人が多いのです。

例えば「プリーズ」は「ブリーズ」、「クレオパトラ」は「クレオバトラ」に。クレオバトラ…何か強そう…。日本人が「L」と「R」の発音の違いが苦手なように、エジプト人にも苦手な発音があるんですね。

英語が得意な彼女は「P」と「B」の違いを意識しすぎるあまり、うっかり「B」のままでいいものを「P」だと勘違いしていたよう。「USPメモリー」、新しい響きです。

「だから伝わらなかったのね! 恥ずかしいわ~」と照れる同僚。「完璧なキャリアウーマン」と思っていた彼女のちょっとした勘違いが何ともかわいらしくて、心がほっこりしました。

「チプシー」という名のポテトチップスですが、「チブシー」と言っているように聞こえます

おろぐちともこ

大学で古代エジプト史を専攻し、2011年よりカイロ在住。日々、エジプト人観察に励む。

現在はWebやエジプト人による日本語雑誌の漫画を執筆したり、デジタルアシスタントをしたりと、国境を越えて活動中。至上の喜びは、素敵なカフェで水タバコの煙をゆらしながらぼけっとお茶をすること。生活記Blogつぶえじでは、現地の生活の様子を不定期に発信している。

うつ病の同僚への対応、日本人の40%が「何もしない」

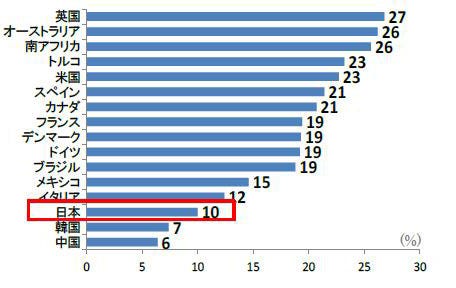

ルンドペック・ジャパンは26日、「職場でのうつ病の影響調査」の結果を発表した。調査期間は2014年2月、対象は日本を含む世界16カ国、約1万6,000人。

「うつ病」による休職日数は79日

1,000人に対し、「医師または医療従事者により、うつ病と診断されたことはあるか」と質問したところ、「ある」という回答が最も多かった国は「イギリス」(27%)、次いで「オーストラリア」「南アフリカ」「トルコ」となった。最も少ない国は「中国」(6%)、「日本」は10%であった。

「医師または医療従事者により、うつ病と診断されたことはあるか」

うつ病と診断された成人100人に対し、「うつ病で仕事を休んだことがあるか」と尋ねたところ、73%が「ある」と回答。「仕事を休んだ日数」の平均は79日であった。

うつ病になるとどのような行動が起きるか

うつ病と診断され、仕事を継続した成人56人に対し、「前回うつ病になっていたとき、仕事中に通常よりも頻繁に起こした行動」を質問。「単純な仕事を完了するのにいつもより時間がかかる」(43%)、「いつもよりミスが多くなる」(37%)、「同僚を避ける」(36%)などが寄せられた。

「前回うつ病になっていたときに経験した症状」では、「気分の落ち込み、悲しい気持ち(もの悲しさ)」(88%)、「睡眠障害、不眠症」(75%)、「日々の活動に対する関心の喪失」(73%)、「集中力低下」(52%)が上位になった。

「前回うつ病になっていたときに経験した症状」

「従業員がうつ病になっていると知ったときの対応」について、「自分が何か役に立てることはないかと尋ねた」という回答が最も多かったのは「メキシコ」(67%)。次いで「オーストラリア」(57%)、「南アフリカ」(56%)となった。一方「日本」で同様の回答をした人は16%にとどまった。

うつ病の同僚への対応について、「日本」では「何もしない」が40%と16カ国中最多。2位の「アメリカ」「カナダ」(共に20%)の2倍であった。

「従業員がうつ病になっていると知ったときの対応」