仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【レビュー】マッキンゼーの新人研修プログラムを体験する

一部では世界最強の戦略コンサルティングファームと言われることもあるマッキンゼー&カンパニー。その卒業生には大前研一、勝間和代、南場智子といった著名人も多く、「マッキンゼーはスーパーエリート排出集団」といったイメージを持っている人も少なくないのではないだろうか。

大嶋祥誉『マッキンゼー流入社1年目問題解決の教科書』(SBクリエイティブ/2013年4月/1300円+税)

マッキンゼーの平均在籍期間は3年~5年程度だと言われているが、これは日本の一般的な企業の在籍年数に比べるとかなり短い。そんなに短い期間なのにも関わらず、なぜマッキンゼーは各方面で活躍できるエリートをこんなにも多く排出することができるのだろうか。もちろん、はじめから優秀な人でなければマッキンゼーには入れないという理由もあるのだろうが、必ずしもそれだけではないだろう。マッキンゼーに入社することで叩き込まれる仕事術やマインドセットに、「エリートを創りだすための何か」が存在している可能性は否定できない。

そんなマッキンゼー流の仕事術やマインドセットを、マッキンゼーに入社することなく、一冊の本で学ぶことができるとしたらどうだろうか。今日紹介する『マッキンゼー流入社1年目問題解決の教科書』(大嶋祥誉/SBクリエイティブ/2013年4月/1300円+税)は、それに近い本だと言えるかもしれない。本書は、マッキンゼー卒業生である筆者が、マッキンゼー入社時に受けた新人研修プログラムを土台として、マッキンゼー流の仕事術やマインドセットを「誌上Boot Camp」として解説したものだ。さすがにマッキンゼーに実際に入社するのと同じだけの効果を本だけで得ることはできないと思うが、様々なビジネスに応用可能な問題解決手法を効率よく学ぶことができるのは魅力的だ。

マッキンゼー流の仕事哲学を知る

マッキンゼー流の問題解決手法といえば、真っ先に「3C」(=Customer、Competitor、Company)のフレームワークや「ロジックツリー」による網羅的な検討などを思い浮かべる人がいるかもしれない。もちろん、本書でもこのようなフレームワークについての解説はされている。もしこのような内容を他のビジネス書などで読んだことがないという人がいたとしたら、本書ではなかなかコンパクトに要領よくまとまっているのできっと役に立つことだろう。

もっとも、本書の真価はもう少し別の部分にあると僕は思う。本書では、ビジネスフレームワークのようなテクニックをただ紹介するだけでなく、マッキンゼー流のマインドセットについてもページを多く割いている。マッキンゼーのコンサルタントは体力的にも精神的にも激務だと言われているが、なぜ彼らがそんな強いプレッシャーに晒されているのかは、UP or OUT(バリューを出し続けるか、出て行くか)といった厳しいカルチャーや、Client interest first(顧客第一主義)といった哲学を知ることではじめてよく理解できる。実際に自分が真似をするかはともかく、マッキンゼーのエリートが崇高な仕事哲学の下で働いているということは、知っておいてもよいかもしれない。

つねにSo What?(だから何?) Why So?(それはなぜ?)を考える

本書で解説されているマッキンゼー流の思考のエッセンスを抽出するならば、つねにいかなる時も「So What?」(だから何?)、「Why So?」(それはなぜ?)といった深堀りを怠らないという点に集約されるだろう。

たとえば、「新商品の売れ行きが悪いorいい」という状況に接した時、そこで思考を止めてしまう人は実際には多い。しかし、それでは何のネクストアクションにもつながらないし、状況を変化させて新たな価値を生み出すことはできない。ある事象にぶつかった時に、その原因・結果をSo What?/Why So? と一歩踏み込んでさらに深堀りすることは、マッキンゼーで仕事をするに限らず重要なことである。そのような思考の癖をつけるための最初の一歩として、本書を活用してみるというのもいいかもしれない。

あとは実際に読んだ内容を実行できるか

本書を読んでマッキンゼー流の仕事術を体得したいと思うのであれば、本書を単に読むだけでなく、書いてあることを実際に実行できなければならないだろう。座学だけで学べることは限られている。あとは実際に自分の仕事で使ってみて、それではじめて学んだものは自分の血肉になっていく。

そういう意味で、本書の誌上Boot Campを終えた人のネクストステップは、それを自分の仕事に取り込んでみるということになるはずだ。これは結構大変なことかもしれないが、マッキンゼー流の仕事術を身につけたいと思う人には、ぜひ挑戦してみてほしいと思う。

日野瑛太郎

ブロガー、ソフトウェアエンジニア。経営者と従業員の両方を経験したことで日本の労働の矛盾に気づき、「脱社畜ブログ」を開設。現在も日本人の働き方に関する意見を発信し続けている。著書に『脱社畜の働き方』(技術評論社)、『あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。』(東洋経済新報社)がある。

表紙が枕になるノート発売

ビーズは、アイデアグッズブランド「BIBI LAB(ビビラボ)」より、表紙が膨らんで枕になるノート「まくらノート MR1-21」を発売する。

表紙が膨らんで枕になるノート「まくらノート MR1-21」を発売

デスクで仮眠の問題を解消

同社は「午後の眠気による仕事の問題を改善するには、午後の早い時刻に30分以内の短い昼寝をすることが、眠気による作業能率の改善に効果的」(厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2014」)と言及されていること、積極的に昼寝のための時間やスペースを設ける学校や企業などが増加傾向にあることを受け、机上での仮眠用として同製品を設計。

開発では、デスクでの昼寝・仮眠で起こる「枕代わりにした腕がしびれる」「顔に跡が付く」「ヨダレが机に付く」といった問題に着目し、デスクでの使用頻度の高い文房具と枕を組み合わせた。

デスクでの使用頻度の高い文房具と枕を組み合わせ

外見は厚み1センチメートルのリングノート。眠くなったら、表紙にある空気注入口から空気を入れると表紙が枕に変わる。空気の注入具合は好みで変更可能。枕の部分にはベロア調の生地を採用し、枕として使用する際の優しい使い心地とおしゃれな見た目を両立した。表紙素材は水分を多少吸収するので、「よだれの海を抑制できる」という。

中身は行間1センチメートルの普通のノートで、メモなどにも使える。価格は1,300円(税別)、カラーはネイビー。ノート部分は70枚140ページ。

osaka.sora (33) 死後の世界

(毎週水曜更新予定)

小山健

1984年奈良県生まれ。三重県育ちの現在大阪市在住、関西を中心にイラストレーター/マンガ家として活動中。ブログを書籍化した『手足をのばしてパタパタする』(エンターブレイン/1,080円)が好評発売中。

ホンダ突然の社長交代、ホンダジェットはどうなる?

リコール問題に揺れていたホンダの社長が電撃交代となりました。唐突だっただけに、社長交代の理由について様々な憶測が飛び交っています。ホンダそのものの今後の業績も気になりますが、同社の目玉プロジェクトのひとつであるホンダジェットの行方についても心配する声が上がっているようです。

[写真]アメリカでテストフライトするホンダジェット(Honda Motor/ロイター/アフロ)

先月23日、ホンダは緊急会見を開き、同社の伊東孝紳社長が退任し、常務の八郷隆弘氏が新しく社長に就任する人事を発表しました。伊東氏は相談役に退きますから、名目上は第一線から退くことになります。

ホンダは昨年、新型「フィットハイブリッド」のリコールやタカタ製エアバック問題など、品質面での課題が大きくクローズアップされました。今でこそホンダはファミリー向けの自動車というイメージが強くなっていますが、もともとは技術第一という会社ですから、品質問題が浮上したことは大きなマイナスといってよいでしょう。

業績もいまひとつです。2014年3月期の決算は、増収増益でしたが、売上高は約12兆円とトヨタの半分以下、利益率もトヨタの6割程度と見劣りがします。2015年3月期の決算についても減益が予想されています。

伊東社長は若い人材を登用する意義を強調しており、実際、新社長の八郷氏は取締役の経験を経ずに、社長に抜擢されました。これまでホンダは、技術第一主義という方針から、経営トップは原則として、エンジン開発子会社であるホンダ技術研究所の社長を経験することが不文律とされてきました。八郷氏はその経験がなく、ある意味では、従来の殻を破った人事ともいえます。一方、八郷氏は、伊東氏と同様、車体部門の経験が長く、いってみれば伊東氏の子飼いと解釈することもできます。伊東氏の影響力を完全に排除できないと、改革が中途半端になってしまうかもしれません。

またホンダが社運をかける新プロジェクト「ホンダジェット」の事業がどうなるのかについても心配する声が上がっているようです。同社は、長年の悲願であった航空機事業への参入を果たしており、2015年から本格的な量産を開始します。

米国ではビジネスジェットの需要が爆発的に伸びており、ここで一定のシェアを獲得できれば、ホンダのイメージも大きく変わってくるはずです。しかし、同社が参入している小型ビジネスジェットの分野には、米セスナ社とブラジルのエンブラエル社という強力なライバルが存在します。新規参入のホンダがシェアを獲得するのはそう容易ではありません。受注は今のところ順調といわれていますが、この事業はそれほど高収益が得られるわけではなく、初期投資の回収には長い時間がかかるでしょう。

つまり、ホンダが航空機の分野で実績を上げていくためには、じっくりと腰を据えて事業に取り組む必要があるわけです。本業である自動車の業績を回復させることが、何よりも重要ということになります。

(The Capital Tribune Japan)

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

主婦55%が「女性の出世に学歴は関係ない」も、「娘には高学歴を望む」

しゅふJOB総研は、働く意欲のある主婦層412名(既婚女性363名、未婚女性19名、既婚経験あり独身女性27名、男性3名)を対象に、女性のキャリアと学歴についてアンケートを実施した。調査期間は1月30日~2月15日。

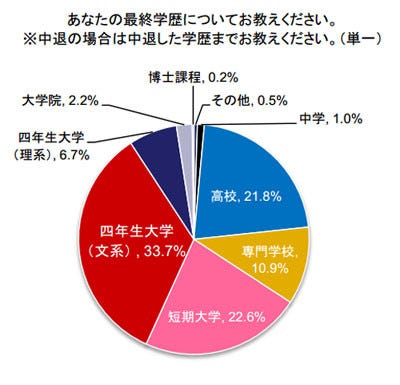

自身の最終学歴

自身の最終学歴について尋ねたところ、最多は文系四年制大学(33.7%)で、以下、短期大学(22.6%)、高校(21.8%)と続いた。女性が結婚・出産後に再就職する際、学歴は影響すると思うか聞くと、41.3%が「影響する」、39.3%が「影響しない」と答えており、意見は拮抗している。

「影響する」「影響しない」と思った理由について聞くと、52.9%が「学歴よりも実務スキルや職務経験が重視されるから」と回答した。次いで「学歴が高い方が優秀だと判断されやすいから」(31.3%)、「学歴よりも仕事でどんな実績を残したかが重視されるから」(29.4%)となっている。

左)女性が結婚・出産後に再就職する際、学歴は影響すると思いますか? 右)その理由

結婚・出産後の女性の出世に学歴は「関係ある」と思うか尋ねたところ、「関係ある」は45.4%、「関係ない」は54.6%だった。そう思う理由についても、上記と同様「学歴よりも実務スキルや職務経験が重視されるから」(49.5%)が最も多くなっている。

結婚・出産を経験する女性がキャリアを形成する上で、最も学歴が影響するのはどの期間だと思うか聞くと、「新卒入社のタイミング」(64.1%)が最も多かった。また、もし自身の子どもが女の子だとしたら、将来のキャリアを考えて高学歴を望むかという設問に対しては、53.4%が「望む」と回答している。

結婚・出産を経験する女性がキャリアを形成する上で、最も学歴が影響するのはどの期間だと思いますか?