仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

KEK、小型スパコン「Suiren(睡蓮)」でGreen500 1位を上回る性能/Wを達成

2014年11月のGreen500では、ドイツのGSI Helmholtz Centerの「L-CSC」というマシンが5,271.81MFlops/Wで1位、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の「Suiren(睡蓮)」は4,945.63MFlops/Wで、惜しくも2位となったが、このほど、ExaScalerとPEZYは、HPLプログラムの改良により、L-CSCの記録を上回る性能/Wを達成したと発表した。

Green500は実行性能/消費電力で求められるエネルギー効率でスーパーコンピュータ(スパコン)のランキングを行っている。実行性能MFlopsは、Top500と同じHPL(High Performance Linpack)で計測された性能であり、それをLinpackを実行している時の消費電力Wで割る。

この電力の測定であるが、コンピュータの消費電力は動作状態で変化する、また、消費電力の大きいスパコンは壁のコンセント1個では電源を供給できず、多数の電力計を必要とする。このため、Green500の電力測定には3つのレベルの測定法が規定されており、そのなかで一番測定が容易なLevel 1という基準が使われることが多い。

Level 1では、システムの一部(ただし、全体の1/64以上)の電力を実測するだけで良く、また、HPL実行期間の開始直後の10%と終了直前の10%の期間を除いた部分の内の20%の時間の消費電力を計測すれば良いという規定になっている。

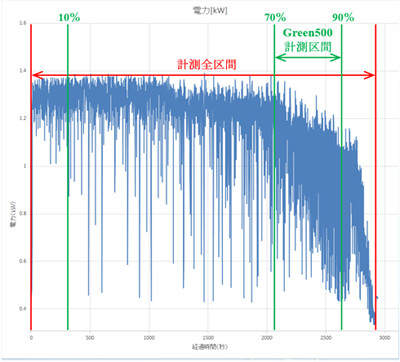

Linpack実行時の消費電力の変動の例

この図に示すように、HPL実行時の消費電力は、終了に近づくと減少するのが一般的で、開始から70%~90%の時間で電力を測ることで計測上の消費電力を減らし、高いMFlops/W値を登録するということが一般的に行われている。

しかし、これはおかしいということから、Green500のユーザグループでは、HPL実行の一部ではなく、全区間の平均消費電力を使うべきという意見がでている。2014年11月にGreen500で1位となったL-CSCはこの全区間の平均の消費電力を使っており、消費電力が減る70%~90%区間の消費電力を使うと6,010MFlops/Wになると発表された。

一方、2位となったExascaler-1の結果は、70%~90%区間の消費電力を使い、また、消費電力にはノード間を接続するInfiniBandスイッチの電力を含まないというものであり、Level 1の規定に合致しているのは当然であるが、L-CSCとの実力の差は20%以上存在した。

これに対して、2014年11月のGreen500の発表以降、ExaScalerは睡蓮でのHPLプログラムの改善を続け、このほど、70%~90%区間の電力を使うと6217MFlops/W、全区間の電力を使った場合でも5,452MFlop/Wと、L-CSCの6010/5272MFlops/Wを上回る性能を達成したと発表した。

2014年11月から25%あまりスコアを改善した主因はソフトウェアのチューニングであり、ExaScaler-1のハードウェアはまったく変わっていない。

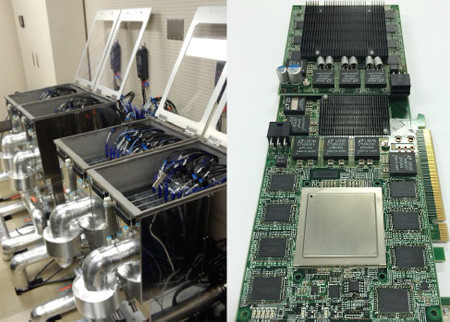

Exascaler-1の1つのノードの構造は次の図のようになっており、睡蓮システムでは、左側のIB(InfiniBand)のネットワークインタフェースから32ノードを接続するIBスイッチに接続されている。

ExaScaler-1の1ノードの構成。係数行列をすべてPEZY-SCのメモリに格納し、メモリ間転送のデータ量を削減

HPLの計算は、係数行列の左辺と上辺を計算し、その結果を使って、残りの部分をアップデートするという処理の繰り返しになるが、計算量としては残りの部分のアップデート計算が主要な計算処理となる。従って、この部分をアクセラレータに担当させるようにプログラムを書くことになる。しかし、この計算のためにはその時点での行列全体のデータを(分割して)アクセラレータに転送し、アクセラレータでの計算が終わると、残った行列の全部のデータを(分割して)アクセラレータからホストCPUのメモリに転送する必要がある。

これに対して、元の行列をCPUのメモリではなく、PEZY-SC側のデバイスメモリに格納するようにHPLプログラムを書き換えることにより、必要な転送データ量を削減した。

行列をデバイス側のメモリに置くという計算法は2008年にTop500の1位となったRoadrunnerでも使われており、PEZY-SCでの独創ではないが、PEZY-SCの場合はDDR3 DRAMを使い32MBのメモリを登載しており、CPUメモリとの転送データ量をより少なくすることができるので、効果的である。また、デバイス側のメモリを使うことにより行列のサイズを896000元から960000元に増加させることができ、これも性能向上に貢献している。これらの改善によりLevel-1でのGreen500のスコアは6,217MFlops/W と25.5%向上し、Linpack性能も202.64TFlopsと13.8%向上している。

ExaScalerの小型スパコン「ExaScaler1」、Green500の1位相当に性能を改善

ExaScalerは3月31日、同社とPEZY Computingが共同で開発した液浸冷却小型スーパーコンピュータ(スパコン)「ExaScaler1」の性能を改善させ、2014年11月に発表されたスパコン消費電力ランキング「The Green 500 List」の世界第1位に相当する性能を達成したと発表した。

同スパコンを用いた高エネルギー加速器研究機構(KEK)の「Suiren(睡蓮)」は、2014年11月のGreen500では1Wあたり4,946MFlops(演算性能187.11TFlops時)を記録して世界第2位に認定されていた。今回は、牧野淳一郎 KEK 客員教授(理化学研究所計算科学研究機構粒子系シミュレータ研究 チームリーダー、エクサスケールコンピューティング開発プロジェクト副リーダー)の協力により、大半の処理をホストCPUのXeonではなく、PEZY-SCプロセッサで行えるように実装を進めたうえで、理化学研究所計算科学研究機構コデザイン推進チーム・粒子系シミュレータ研究チームの似鳥啓吾氏にも参画してもらい、ソフトウェア実装の最適化やネットワーク通信での効率を向上させるなど、システム全体の各種の最適化を行った結果、前述のGreen500の際の性能と比較して25.5%の消費電力性能の改善を実現し、1Wあたり6,217MFlops(演算性能としては前回を13.8%上回る202.64TFlops)の値を達成。この結果は、先述のGreen500時点の世界第1位に相当する値だという。

なお、今回の計測実験をもって現行の「ExaScaler-1」による消費電力性能の改善に関する研究は一旦終了となるとのことで、2015年4月以降は新しい液浸冷却手法などを取り入れた新システム「ExaScaler-1.5」の開発を進めていく計画としており、これにより消費電力性能は、今回の計測値よりもさらい15~25%程度改善されることが期待されるという。

Suiren(睡蓮)システムの室内部(左)、液浸冷却用PEZY-SCモジュール(右)

『伽椰子VS貞子』の(死んでるけど)デスマッチが決定!?

日本が世界に誇るホラー映画『呪怨』と『リング』の象徴が激突する企画、『貞子VS伽椰子』が決定したとのことです。伽椰子の隣には俊雄君の姿も見えるので、伽椰子有利?

互いにどう攻撃し、どう決着がつくのかは不明ですが、試合形式には卒塔婆デスマッチの採用に期待したいところ。

ポスターに映画だとは一言も書いていないので、勝手に試合だと決めつけた上で、ポケモンが大好きな一面もある世界最強の女性格闘家、ロンダ・ラウジーを加えた3WAYを妄想しましたが、残念ながらロンダの前では伽椰子も貞子も瞬殺でしょう。例え死んでいても、投げられ死ぬと思います。

柔よく霊をも制すに違いない投げ。

『貞子VS伽椰子』の詳細は、公式ティザーサイトをご覧ください。なお、『呪怨』シリーズ最新作『呪怨 -ザ・ファイナル-』は6月20日(土)より新宿バルト9ほか全国公開です。

(C)2015『呪怨 -ザ・ファイナル-』製作委員会

[『呪怨 -ザ・ファイナル-』公式サイト]トリプルスレットマッチ[Wikipedia][Gfycat]

(スタナー松井)

元の記事を読む

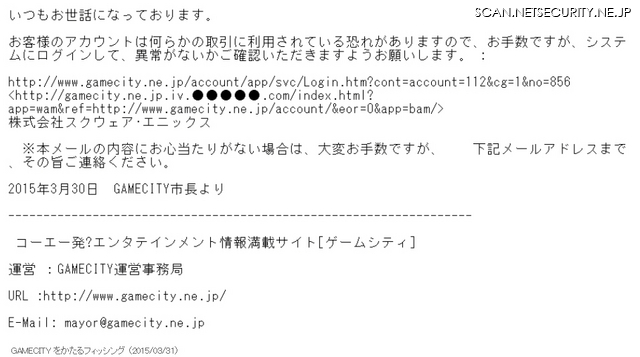

ゲーム情報サイト「GAMECITY」を騙るフィッシングメールを確認(フィッシング対策協議会)

フィッシング対策協議会は3月31日、コーエーテクモゲームスの情報サイト「GAMECITY」を騙るフィッシングメールが出回っているとして注意喚起を発表した。これは「GAMECITYアカウント確認のお願い」という件名のメールで、ユーザのアカウントが何らかの取引に利用されている恐れがあるとして、リンクをクリックしてログインさせようとする。確認されているフィッシングサイトのURLは以下の通り。

http://gamecity.ne.jp.iv.●●●●.com/index.html?app=wam&ref=http://http://www.gamecity.ne.jp/account/&eor=0&app=bam/

http://gamecity.ne.jp.iv.●●●●.com/index.html?app=wam&ref=http://www.gamecity.ne.jp/account/&eor=0&app=bam/

同協議会によると、3月31日12時の時点でフィッシングサイトは稼働中であり、JPCERT/CCにサイト閉鎖のための調査を依頼中としている。また、類似のフィッシングサイトが公開される可能性があるため、引き続き注意を呼びかけている。さらに、このようなフィッシングサイトにてアカウント情報(市民ID、パスワードなど)を絶対に入力しないよう呼びかけている。

元の記事を読む

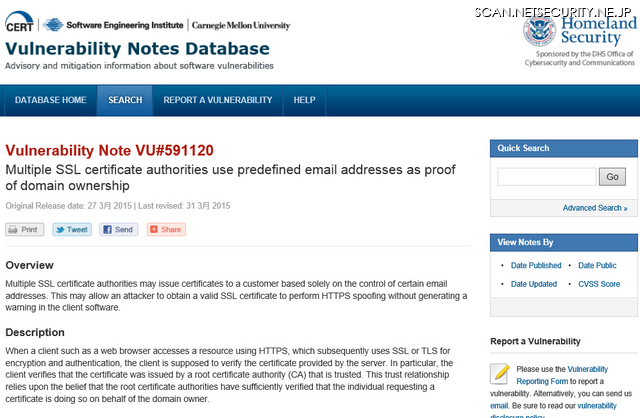

多くの認証局で、最小限の確認のみで証明書が発行されている問題(JVN)

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)および一般社団法人 JPCERT コーディネーションセンター(JPCERT/CC)は3月30日、複数の認証局において、証明書発行時の確認が「特定のメールアドレスでのやりとりが可能であること」のみで行われている問題について「Japan Vulnerability Notes(JVN)」で発表した。CVSSによる最大Base Scoreは6.4。現時点で対策方法は公表されていない。

多くのルート認証局は、「ドメイン認証型(domain-authenticated)」、またはそれに類似する名前を持つ証明書の発行サービスを提供している。ドメイン認証型証明書は、証明書発行依頼者がドメイン管理者であることの最小限の確認のみで発行されている場合がある。たとえば、証明書を発行するドメイン名のメールアドレスを使って連絡可能であることを確認するだけで証明書を発行するサービスもある。

この場合、ドメイン管理に無関係な第三者によって当該ドメインの証明書を取得され、偽のHTTPSサイトを立ち上げられたり、クライアントに警告を出されることなくHTTPS通信を傍受される可能性がある。JVNではワークアラウンドとして、センシティブなメールアカウントを使わせないことを提案している。

元の記事を読む