仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

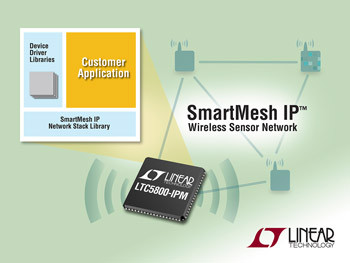

リニアテクノロジー、産業用IoT向けソフトウェア開発キットを発表

リニアテクノロジーは3月19日、産業用IoTに向けたSmartMesh IPソフトウェア開発キット「SmartMesh IPオンチップSDK」を発売した。

同製品ではARM Cortex-M3上で、ワイヤレス・センサ・アプリケーションプログラムを直接実行することが可能となる。これにより単一のプロセッサでセンサ・インタフェースやエッジ・データ解析を可能とするため、ワイヤレス・センサ・ノード全体のコスト、実装面積、消費電力の低減につながる。

また、リファレンスライブラリコードとサンプルソースコードによって、短期間でアプリケーションを開発することができ、6LoWPAN準拠のSmartMesh IPメッシュ・ネットワーク・スタックによって、超低消費電力で 99.999%以上のネットワーク信頼性を提供するとしている。

SDKはTC5800-IPM(システムオンチップ)とLTP5901/2-IPM(PCB モジュール)と共に提供され、SmartMesh IPネットワーク・スタックとそのアプリケーションを同時に安定して実行できるように設計されているとのこと。

オンチップSDKはSmartMesh IP製品ラインの一部として現在提供中だ。

計測技術研究所、燃料電池(蓄電池)評価対応大容量直流電子負荷装置を販売

計測技術研究所は、燃料電池(蓄電池)評価に対応した標準仕様を機能追加した大容量直流電子負荷装置「34100/34200/34300/36200/36300シリーズ」の販売を開始したと発表した。

燃料電池の発電特性および蓄電池の放電特性評価で要望のあったCC+CV、CP+CVモードと太陽光発電パネル(PV)の発電評価としてMPPT(最大電力追従)モードを標準機能として新たに追加。さらにカーエレクトロニクス向けの設備で必須である非常停止ボタン(前面)ならびに非常停止入力(接点)も装備している。

またPLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)によるリモート制御用として、外部アナログ信号(入力:3出力:2)/デジタル信号(入力:6出力;7)を追加装備し、PLC制御との組み合わせと親和性を向上した。

今後大容量化されていく新エネルギーの評価用、電子負荷装置として、5kW~最大60kWまで幅広い発電素子の試験・評価や自動化に適している。なお、標準価格は172万円からとなっている。

大容量直流電子負荷装置「34100/34200/34300/36200/36300シリーズ」

Mentor、パワーアウェア高速設計向けにSI/PI解析ツールの最新版を発表

Mentor Graphicsは、高速プリント基板(PCB)設計向けのシグナルインテグリティ(SI)/パワーインテグリティ(PI)解析ツール「HyperLynx」の最新バージョンを発表した。新しいパワーアウェアモデル技術を活用することで、複雑な信号プロトコルのシミュレーションを正確に高速実行し、時間とコストを大幅に削減する。なお、最新バージョンは現在入手可能となっている。

HyperLynx SI/PIの新機能には、パワーアウェアIBISモデルのサポート、DDR4/LPDDR4(ローパワー設計向け次世代メモリ)の妥当性確認ためのDDRxウィザードが含まれている。

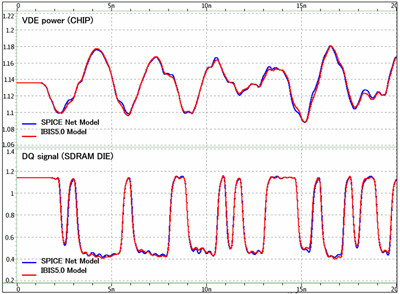

追加されたパワーアウェアSIシミュレーションは、DDR3やDDR4をはじめとする高速パラレルリンクの精密なモデル化と信号性能解析を実現。パワーアウェアIBIS v5.0モデリングに基づき、同時スイッチングノイズ(SSN)、タイミングの電源効果、SIを正確にシミュレートするほか、最新JEDEC規格に準拠するDDRxウィザードで、次世代DDR4とLPDDR4を含むあらゆる種類のDDRおよびLPDDRメモリを検証する。

他手法と比べて5倍から10倍高速な統合Sパラメータ抽出とシミュレーションを実現。高性能のDC電圧降下/熱コシミュレーションは、電圧降下、高電流エリア、結果として生じる温度変化を、競合ソリューションと比較して何桁も速く予測する。

最新バージョンは、非理想電源の効果を表すIC向けのIBIS(Input/output Buffer Information Specification)v5.0モデルをサポートしている。同機能は、プリドライバ効果や供給電圧降下によるスイッチング動作の遅れなど、供給される電流を正確にモデル化するとともに、バッファのキャパシタンスのモデル性能を高める。パワーアウェアIBISモデルは、DDRx解析を含むすべてのタイプのシミュレーションに適用可能で、タイミングの電源効果と信号品質を確認できる。HyperLynxは、次世代メモリのインターコネクトを設計する際に決定的に重要となるSSNをモデル化する。

DDRxウィザードは最新のJEDEC規格に準拠しており、DDR4とそのローパワー版に相当するLPDDR4など、すべての種類のDDRメモリを検証できる。また、DDR3ならびに次世代のDDR4メモリシステムを完全に検証するためにアイダイアグラムを生成する。シミュレーション内の個々のビットすべての妥当性を確認するために、DDRxとLPDDRxのための統合タイミング解析などアイダイアグラムに基づくメトリクスチェックを実行する。

適切なスタブ除去に伴うビアを正確にシミュレーションするためのバックドリルのサポート。「what-if」シナリオを迅速に確立し、ドリルを有効化あるいは無効化する。

Touchstone Viewer機能は、IEEE 802.3 Ethernet仕様に定義されたILDやICRをはじめとするメトリクスに基づいて計算し、標準からミックスモードへのSパラメータモデル変換を含む、インターコネクトの差動クロストーク特性を評価する。

SerDes機能の追加によって、新しいIBIS 6.0の機能、FastEyeウィザード内のCTLEイコライゼーション、バッチAMI実行のための128b/130bエンコーディングとコンフィギュレーションファイルをサポートする。

電源品質上のDQ信号に及ぼす影響を表し、従来型のSPICEモデリングとIBISベースのHyperlynxによる結果の優れた相関を示した図

電通など、スマホ向け「リラックス支援アプリ」をリリース

電通は3月19日、心の緊張を緩和するスマートフォンアプリ「Pace Sync」を開発し、同日よりiOS・Android向けに無料で提供を開始したと発表した。

同アプリはスマートフォンで顔を撮影するだけで心拍数を計測し、その鼓動に最適化されたテンポのアニメーションを自動再生することでユーザーの緊張を緩和するというもの。具体的には、深呼吸を適切なペースで繰り返すように求めるガイダンスを動画内に表示し、ユーザーをリラックス状態に導いていく。

旭化成が保有する非接触脈波検出技術が使用されており、肉眼では見えない人間の顔色変化をスマートフォンのカメラを通じ検出することで、ユーザーがデバイスを身につけなくても心拍数の推測値が算出可能となった。なお、この心拍数は推測値であり、医療行為などには対応していない。

今後、電通と旭化成は「Pace Sync」の提供を通して、バイタルセンシングやヘルスケア領域でのサービス/プロダクトの開発・事業化に向けた知見の蓄積を行っていくとしている。

ロゴマーク

画面イメージ

遺伝子発現の弱点狙い、増殖抑制に成功

遺伝子発現システムの弱みを狙って、細胞やウイルスの増殖を抑える新手法の原理が発見された。遺伝暗号のコドンは4種類の塩基3個からなり、64種類(=4×4×4)ある。そのうち使われる頻度が低い低頻度コドンで構成された緑色蛍光タンパク質(GFP)を人工合成し、これを細菌やがん細胞、ウイルスなどで発現させると、それらの増殖の種類を問わず、非特異的に抑制することに、海洋研究開発機構の小林英城(こばやし ひでき)主任研究員が成功した。将来は、がんや感染症の治療に使える可能性をはらむ基礎的な発見といえる。3月13日付の米科学誌Applied and Environmental Microbiologyに発表した。

図1. 低頻度コドン人工GFP遺伝子の発現によるタンパク質発現の阻害モデル。低頻度コドンで構成されたGFP遺伝子が低頻度コドンに対応するtRNAを独占して、細胞のタンパク質の合成を阻害し、細菌やウイルス、細胞の増殖を抑制する。(提供:海洋研究開発機構)

生物は、遺伝の設計図のDNAからタンパク質を合成する。その際に、タンパク質の材料である20種類のアミノ酸を正しく配列させるために欠かせないのがコドンである。64種類のコドンには、個々の使用頻度に偏りがある。このうち低頻度コドン(10~12種類)については、対応するアミノ酸を運ぶトランスファーRNA(tRNA)の濃度も低く、低頻度コドンと低濃度tRNAとの分子間ネットワークが、一般的なコドンと比べて非常に弱いことが知られている。これは、生物に内在する遺伝子発現システムの脆弱性、弱点と捉えることができる。

図2. 低頻度コドン人工合成GFP遺伝子発現による大腸菌の増殖抑制。低頻度コドン人工合成GFP遺伝子が発現すると、大腸菌の生育が4時間程度抑制される(上図)。GFPの発現は認められ、蛍光が観察できた(下図)。(提供:海洋研究開発機構)

図3. 低頻度コドン人工GFP遺伝子発現によるファージ増殖の抑制。大腸菌に感染するウイルス(ファージ)を添加し、その増殖率を測定した。T4, T7, λ,f1, MS2のすべてのファージに対して増殖抑制効果が認められた。(提供:海洋研究開発機構)

図4. 低頻度コドン人工GFP遺伝子発現によるヒト培養細胞への増殖抑制効果。各細胞で低頻度コドン人工GFP遺伝子発現の一過性発現を誘導した。48時間培養したところ、3株すべてで増殖抑制効果があった。(提供:海洋研究開発機構)

小林英城主任研究員は、この脆弱性に注目し、低頻度コドンで主に構成された人工合成GFP遺伝子を大腸菌などで大量に発現させ、この脆弱性を攻撃した。その結果、人工合成遺伝子が低濃度tNAを盛んに消費し、細胞元来の遺伝子発現に使える低濃度tRNAが枯渇して、本来のタンパク質の合成が止まることを確かめた。このため、さまざまな細胞や細菌、ウイルスの増殖が非特異的に抑制されることを見いだした。ヒトの培養細胞でも増殖抑制を実証した。その効果は大腸菌で約4時間だったが、ヒト細胞では48時間と長く持続した。

この研究は思わぬ発見がきっかけになった。深海の微生物の進化に関して遺伝子の水平伝播を実験するため、低頻度コドンの人工合成GFP遺伝子を導入したところ、この遺伝子が発現して、緑色の蛍光は観察されたが、導入した細胞の成育が止まるという予想外の結果が得られて進展した。低濃度コドンの使用は、細胞に潜む弱点で、それを狙えば、攻めやすい。コンピューターへのDoS攻撃に類似した原理だが、生物学に応用された例はないという。

小林英城主任研究員は「細胞レベルの基礎研究だが、生理活性のない遺伝子でも、低頻度コドンを利用すれば、非特異的な抗がん作用や抗ウイルス活性を示す遺伝子へと改変できる可能性を示した。人工合成GFP遺伝子は最近、合成が簡単になって、利用しやすくなった。この実験では、蛍光で判定できるのも役立つ。また、この方法なら、薬が効かなくなる耐性も生じにくい。実用までに多くの実験を積み重ねる必要はあるが、症例の少ない病気やがん、まれなウイルス感染症などの遺伝子治療への応用に結びつけたい」と話している。