仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

米アップルCEO、インディアナ州の「宗教法」に反対表明

[サンフランシスコ 27日 ロイター] – 米アップル(AAPL.O: 株価, 企業情報, レポート)のティム・クック最高経営責任者(CEO)は、インディアナ州が法と定めた「宗教の自由回復法」に反対する姿勢を示した。

同法は26日、マイク・ペンス知事の署名によって成立した。クックCEOは自身のツイッターで27日、インディアナ州の新法に「深い失望」を表明。「アップルは全ての人々にオープンだ」、「我々は、出身地や、信仰、恋愛対象に関係なく、全世界の全ての人々に平等に接するよう、心がけている」と書き込んだ。クックCEOは、同性愛者であることを公表している。

同法の支持者は、企業での信仰の自由が確保されると主張、一方で反対派は差別的と批判している。インディアナ州では昨年、同性同士の結婚が合法になったが、同性愛の権利団体からは結婚式などでのサービス提供を拒否する企業が出てくる可能性があると懸念の声が上がっている。

同法に対しては、顧客管理ソフト大手セールスフォース・ドットコム(CRM.N: 株価, 企業情報, レポート)のマーク・ベニオフCEOや、検索・評価サイトを運営するイェルプ(YELP.N: 株価, 企業情報, レポート)のジェレミー・ストッペルマンCEOなど、多くのIT企業家が反対姿勢を示し、インディアナ州を強く批判している。

Thomson Reuters 2015 All rights reserved.

レクロイ、USB 3.1物理層自動コンプライアンス試験ソフトウェアを発表

Teledyne LeCroyの日本法人であるテレダイン・レクロイ・ジャパンは、USB 3.1試験ソリューションの中核となる物理層の送信機/受信機用自動コンプライアンス試験パッケージ「QPHY-USB3.1-Tx-Rx」を発表した。

同製品により、USB 3.1の試験を最新のUSB 3.1の試験規格に準拠してGen1(5Gb/s)およびGen2(10Gb/s)で行うことができる。送信機の試験は、広帯域16GHzのデジタル・オシロスコープを用いて行い、受信機の試験は、Protocol Enabled Reciever and Transimetter Tolerance Tester (PeRT3)を用いて行う。同製品は、QualiPHY自動コンプライアンス試験フレームワークを利用しており、接続図の表示、オシロスコープの自動制御、試験レポートの自動作成をサポートする。

同社のデジタル・オシロスコープと独自の機能を持つPeRT3の組み合わせると、統合送信機/受信機試験ソリューションを構築できる。例えば、QPHY-USB3.1-Tx-Rxでは、送信機試験においては、PeRT3を用いて被試験デバイスをコントロールして、各試験に必要な信号パターンを送信させて完全自動で試験を実施したり、受信機試験に先立ち、オシロスコープがPeRT3の構成を自動で行う。このように、2つの試験装置を組み合わせることで試験が簡単になり短時間で終える。

複数の機器の設定を異なるインタフェースで行う他社のソリューションと比較して、QPHY-USB3.1-Tx-Rxは、単一のインタフェースで送信機と受信機の試験が行えるため、非常に簡素な操作で省力化にも寄与する。

USB 3.1物理層自動コンプライアンス試験ソリューションの外観

レクロイ、リアルタイム・オシロ用PAM4信号解析ソフトウェアを発表

Teledyne LeCroyの日本法人であるテレダイン・レクロイ・ジャパンは、リアルタイム・オシロスコープ用のPAM4信号を解析するソフトウェアを発表した。

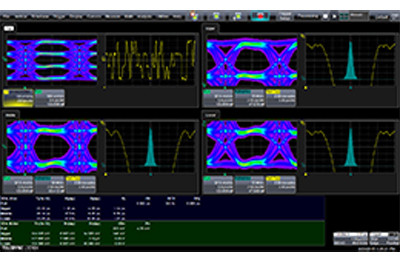

PAM4伝送方式によってデータ伝送容量を従来の2倍に向上させようとする次世代高速電気/光通信においては、新しい伝送方式に応じた評価/解析手法を求められており、この新しいソフトウェアはこうした要望に応えるもので、PAM4信号の3つのアイで個別にアイパターン、ジッタおよびノイズ解析を行う。

PAM4伝送方式は、1シンボルを4つのレベルで表現することで、1シンボルで2ビットの情報を送ることができる。しかし、情報量を2倍にすることで2レベルしかないNRZ伝送と比較して信号が複雑になる。アイがNRZ伝送は1に対してPAM4伝送においては3つあり、遷移がNRZ伝送は2種類に対してPAM4伝送においては12種類もある。

このため、送信機デバイス、チャネルやリンクがどのようにPAM4信号に影響しているかを理解したり、PAM4信号の信号品質をビット・エラーと関連付けて定量的に評価することが必要となる。

従来のオシロスコープ用のシリアル・データ解析ソフトウェアは、NRZ信号を前提に作られており、PAM4信号の解析には4レベルの信号を解析する新たなソフトウェアが求められている。今回発表した新しいソフトウェアは、4レベルの信号伝送に特化して作成されており、PAM4信号の3つのアイで個別にアイパターン、ジッタおよびノイズの解析が行える。

ジッタとノイズは各々ランダム成分とデタミニスティック成分に分離してジッタとノイズの振る舞いを完全に把握する。ジッタとノイズの定量的な計測とEyeHeightやEyeWidthの計測に加えて、ヒストグラムやトラック、スペクトラムとしたさまざまな表示方式を用いることで問題の根本原因を探ることができる。

PAM4解析ソフトウェア

テクトロニクス、帯域幅が70GHzのハイエンド・デジタルオシロを開発

テクトロニクス社は3月26日に東京・品川の本社オフィスで報道機関向けの説明会を開催し、アナログ帯域幅が最大70GHzのハイエンド・デジタルオシロスコープ(デジタルオシロ)「DPO70000SXシリーズ」を開発したと発表した。

テクトロニクスのデジタルオシロ製品はミッドレンジからローエンドが主流で、これまでアナログ帯域幅が33GHzを超える、いわゆる「63GHz級」のハイエンド・デジタルオシロ製品は提供していなかった。63GHz級に相当する初めての製品が、DPO70000SXシリーズである。

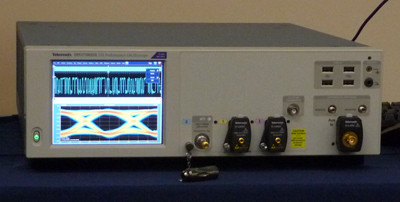

テクトロニクス本社の説明会会場に置かれたDPO70000SXシリーズの本体。非常に簡素なフロントパネルが目を引く。カラー液晶ディスプレイの大きさは6.5型

DPO70000SXシリーズを説明会の会場で見たときに、フロントパネルがきわめて簡素なことに少々、驚かされた。フロントパネルの左にカラー液晶ディスプレイ、中央下部に入力チャンネル、右上にUSBコネクタを配置してあり、中央部が何も無い。クリーム色の「壁」があるだけだ。オシロスコープと言えば、様々なボタンやノブが並んだフロントパネルを普通は思い浮かべるだろう。実際に、これまでの最上位シリーズ「MSO/DPO70000シリーズ」は、そのような外観を備えている。

テクトロニクスが販売してきた、これまでの最上位シリーズ「MSO/DPO70000シリーズ」の外観。左にディスプレイ、右にボタンやノブなどを配置した、デジタルオシロとしてはごく普通のフロントパネルを備える。カラー液晶ディスプレイの大きさは12.1型

テクトロニクスが想定するDPO70000SXシリーズの使い方は、外部の大きな液晶ディスプレイと入力デバイスのマウスによって、ディスプレイに表示されたメニュー類をマウスで操作する、というもののようだ。あるいはタッチパネル付きの外部液晶ディスプレイを使用する、というものである。従来のオシロスコープと同様のユーザーインタフェースを望む顧客には、オプションでフロントパネル「DPO7AFP」を用意した。

オプションのフロントパネル「DPO7AFP」。説明会の会場で撮影した。左端に写っているのがDPO70000SXシリーズの本体で、高さは157mm

DPO70000SXシリーズを構成する製品は2品種。アナログ帯域幅が70GHz、サンプリング速度が最大200Gサンプル/秒の「DPO77002SX」と、アナログ帯域幅が33GHz、サンプリング速度が最大100Gサンプル/秒の「DPO73304SX」がある。

DPO70000SXシリーズの主要な性能

ランダム雑音を低減した70GHz帯域の実現技術

帯域幅が70GHzの「DPO77002SX」は、アナログ信号の入力チャンネルを3つ備える。1つは70GHz帯域専用の入力チャンネルで「ATIチャンネル」と呼ぶ。ここでATIとは「Asynchronous Time Interleaving(非同期時間インタリーブ)」の略称で、70GHzのアナログ信号をデジタル信号に変換する技術を指す。ATI技術はテクトロニクスが独自に開発した、63/70GHz級のデジタルオシロを実現するための入力回路技術である。

ATI技術は、アナログデジタル変換技術の要素技術であるサンプリング技術で分類すると、アンダーサンプリングに相当する。通常のアナログデジタル変換では、アナログ信号帯域の2倍を超える周波数でサンプリングする。例えば33GHz帯域のアナログ信号を対象とすると、サンプリング周波数は100GHz(100Gサンプル/秒)であることが多い。帯域が70GHzのアナログ信号では、140GHzを超えるサンプリング周波数が必要になる。

ここで問題となるのが、100Gサンプル/秒を超える速度で8ビットの分解能を備えるアナログデジタル変換器である。このような超高速の変換器ハードウェアは、実現することがきわめて難しい。現在のところ、8ビット分解能と100Gサンプル/秒の速度を両立させたハードウェアが、実用的な最高性能と言える。これ以上の性能を実現するには、時間インタリーブや周波数インタリーブなどの技術と8ビット分解能かつ100Gサンプル/秒のアナログデジタル変換器を2チャンネル、組み合わせる必要がある。

テクトロニクスが開発したのは、時間インタリーブとアンダーサンプリングを組み合わせた技術である。ここでアンダーサンプリングとは、アナログ信号帯域の2倍よりもずっと低い周波数でサンプリングすることを意味する。具体的には、70GHzの信号帯域に対して75GHz(75Gサンプル/秒)と低いサンプリング周波数でサンプルホールドを実行する。まず入力信号を2チャンネルに分波し、位相を180度ずつずらして、各チャンネルでサンプリングする。するとサンプリング周波数75GHzの半分である37.5GHzを中心として、37.5GHz~70GHzの信号成分は直流~37.5GHzの周波数帯域に折り返される(エイリアシング)。また逆に直流~37.5GHzの信号成分は、37.5GHz~70GHzの周波数帯域に折り返される。

ここでローパスフィルタにより、37.5GHz~70GHzの周波数帯域を遮断する。するとDC~37.5GHzの周波数成分が残る。それから再び、100Gサンプル/秒で信号をサンプルホールドし、アナログデジタル変換器でデジタル信号に変換してメモリに保存する。各チャンネルのメモリに保存したデジタル信号をDSPによって加算してから振幅を半分に下げ、信号を再構築する。この処理によってランダム雑音が最大で3dB低減される。

ATI技術の概要と利点

「DPO77002SX」の入力チャンネルに話題を戻そう。残りの2つのチャンネルは帯域幅が33GHzの入力チャンネルであり、サンプリング速度は100Gサンプル/秒になる。内部回路で説明すると、ATI技術によるアンダーサンプリングを経由せずに、100Gサンプル/秒でサンプリングし、アナログデジタル変換器でデジタル信号に変換している。通常のデジタルオシロと同じ、アナログデジタル変換技術である。

「DPO77002SX」の外観。本体寸法は、幅452mm×高さ157mm×奥行き553mm。本体質量は19kgである。ディスプレイは6.5型のカラー液晶で、解像度はXGA(水平1024画素×垂直768画素)

帯域幅が33GHzの「DPO73304SX」は、アナログ入力チャンネルを4チャンネル備える。ATI技術は搭載していない。2チャンネル入力時はアナログ帯域幅が33GHz、サンプリング速度が100Gサンプル/秒、4チャンネル入力時はアナログ帯域幅が23GHz、サンプリング速度が50Gサンプル/秒となる。

「DPO73304SX」の外観と概要

同じ2台を組み合わせたセットを用意

DPO70000SXシリーズの価格(税抜き価格)は、「DPO77002SX」が3680万円、「DPO73304SX」が3370万円である。

このほか、2台の同じオシロを組み合わせて入力チャンネル数を2倍に増やしたセット(「2ユニット・システム」)を用意した。「DPO77002SX」の2ユニット・システム「DPS77004SX」は価格(税抜き価格)が5660万円、「DPO73304SX」の2ユニット・システム「DPS73308SX」は価格(税抜き価格)が4380万円である。

サツマイモの近縁野生種のゲノム解読

重要作物のサツマイモでゲノム(全遺伝情報)研究が進んだ。サツマイモの2倍体近縁野生種Ipomoea trifidaのゲノムを、かずさDNA研究所(千葉県木更津市)の平川英樹(ひらかわ ひでき)グループ長と磯部祥子(いそべ さちこ)室長、農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)九州沖縄農業研究センターの岡田吉弘(おかだ よしひろ)主任研究員らが解読した。

写真. ゲノムを解読したIpomoea trifidaの花(左)と根(右)。サツマイモと同様に、同じ属のアサガオに似た花を咲かせる。根は通常肥大しないが、解読した系統の「0431-1」ではわずかに肥大が見られる。(提供:農研機構九州沖縄農業研究センター)

市場に流通しているサツマイモのゲノムは、ひとつの細胞に6組のゲノム(6倍体)を持つ複雑な構造をしているために、解析が難しい。今回の成果は、その解読を実現するのに必要となる基盤情報を通常の2倍体野生種で示し、サツマイモの品種改良に寄与する成果といえる。3月24日付の国際科学誌DNA Researchオンライン版で発表した。

サツマイモは中南米が原産。この近縁野生種Ipomoea trifidaのうち、メキシコから導入された系統で解析した。そのゲノムは5億1300万塩基対からなり、約1万2000個の遺伝子が分離された。このうち、サツマイモの収量に関連するデンプン合成に関わる遺伝子なども見つかった。この遺伝子を利用して、デンプンの性質や含量を改良するためのDNAマーカーを開発するなど、サツマイモの育種に活用することができるという。

研究グループは「サツマイモは世界的に重要な作物にもかかわらず、遺伝子の情報がほとんどなかった。その状況を大きく変える突破口にしたい。ゲノム情報の育種的な利用だけでなく、サツマイモの分類や進化の研究の手がかりになる。この2倍体野生種の解析で、より複雑な6倍体のサツマイモのゲノム解読にめどがついた」と指摘している。