仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

いよいよサービスイン、日本電子図書館サービスのビジネスモデルが示される

2013年の「第20回 東京国際ブックフェア」基調講演で、KADOKAWA 取締役会長の角川歴彦氏が講談社、紀伊國屋書店と共同でその構想を明かした図書館向けの電子書籍貸し出しサービス。

その後同年10月に合弁会社「日本電子図書館サービス(JDLS)」が設立され、実証実験などを行ってきたが、いよいよこの4月から本格的なサービスインとなる。

2016年4月からは障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行予定で、公共図書館は合理的配慮の義務が生じるため、アクセシビリティの観点からも電子図書館サービスへの関心が高まっている。

そんな中、つい先日は楽天が電子図書館サービス大手の米OverDriveの買収を発表するなど、各陣営の動きも盛んだ。

JEPAが3月18日に開催したセミナーでは、JDLSの山口貴代表取締役社長、野田透取締役の2名が登壇。「時代に即したビジネスモデルの提供が必要」とJDLSのビジネスモデルなどを紹介した。

JDLSが提供するソリューションである「LibrariE(ライブラリエ)」は、図書館利用者向けの電子図書館サービスと、図書館員が選書・購入を行うためのシステム(選書オーダリングシステム)の総称でもある。

選書オーダリングシステムは、予算の範囲内で簡単に発注できるようになっており、LibrariEと図書館の基幹システム(WebOPAC)と連携させ紙と電子のハイブリッドな貸し出しシステムの構築も可能だとしている。

●コンテンツの販売モデルは3つ

システムを導入する立場にある図書館側が注目するのは、運用を含めた料金感。JDLSはコンテンツ販売方法について、3つのモデルを用意している。

1つは「ワンコピー/ワンユーザー型」。このモデルは、1ライセンスで1ユーザーのみに貸し出し可能なもので、2年間または最大52回貸し出せる制限付きモデル。価格は出版社には底本の1.5倍~2倍を推奨しているとし、初回購入時は必ずこのモデルだという。

もう1つが「都度課金型」。こちらは、ワンコピー/ワンユーザー型からのライセンス更新時に選択可能なもの。基本的には貸し出しが減った作品を想定したもので、ワンコピー/ワンユーザー型の26分の1の価格を、貸し出しがある度に都度課金する。

例えば底本価格が1200円の書籍があれば、ワンコピー/ワンユーザー型の価格は2160円(1.8倍で計算)。…

吸引力が2倍になったLGの布団パンチクリーナー、アレル物質99%以上不活化

LGエレクトロニクス・ジャパンは、業界で初めてタンニン酸加工フィルタを採用した寝具専用クリーナー「ふとんパンチクリーナー VH9231シリーズ」を4月上旬に発売する。

防ダニ率100%の布団「ダニゼロック」を製造するヤマセイ製のアレル物質分解素材のタンニン酸をHEPAフィルタにコーティング。HEPAフィルタでキャッチしたダニなどのアレル物質を変性させて99%以上不活化する。

また、1分間に1か所を約4000回上下振動する半円型のパンチプレートを、吸引面の前後に2か所に装備。パンチプレートが毎分合計約8000回強く小刻みに布団をたたくことで、繊維に絡んだダニの死骸やフン、花粉、ホコリなどを表面に浮かせて除去する。高回転で強い気流を生み出すパワフルなモーターを採用。吸込仕事率が従来機種の2倍以上に向上した。

幅20.0×奥行き41.7×高さ26.7cmで、重さは2.1kg。人間工学に基づき、使いやすく、疲れにくいデザインを採用した。本体に約40°の傾斜をつけ、布団に接する面にはローラーを装備。手首や腰の負担を軽減して、最小限の力で快適に使用できる。また、タッチパネル方式の操作ボタンや、ワンタッチで取り出すことができるダストボックスを採用するなど、使いやすさにもこだわった。

「VH9231DS」にはUV(紫外線)除菌機能を搭載。使用後に、本体を付属の「UV除菌ステーション」に載せると、約5分間紫外線を自動で照射し、吸込口を除菌する。税込み価格は、UV除菌ステーションが付属する「VH9231DS」が2万9800円、付属しない「VH9231D」は1万9800円。カラーは、ともにホワイト。

SF的“プラズマシールド”が現実に? Boeingが特許取得

“プラズマシールド”で軍用車などを守る技術の特許を米Boeingが取得したことが分かり、米メディアで「スターウォーズ的フォースフィールドが実現か」と話題になっている。

Boeingが3月17日付けで取得したのは「電磁アーク放電により衝撃波を減衰する方法とそのシステム」(Method and system for shockwave attenuation via electromagnetic arc)。

爆弾などの直撃を防ぐものではなく、爆発の衝撃波から人や車を守る技術のようだ。爆発などを感知するセンサーとシールド発生部からなり、衝撃波を生じる爆発をセンサーが感知すると、レーザーパルスやアーク放電によるプラズマを発生させ、衝撃波を吸収・反射することで減衰させる──のだという。

実際にこうした防御システムが登場するかどうかは分からないが、米国のネットでは「Boeingのフォースフィールド特許」などと呼ばれ、「民間用途に使えないか」といった議論が起きている。

<乳頭温泉事故>宿泊キャンセル相次ぐ 市側は安全強調

秋田県仙北市田沢湖生保内の乳頭温泉郷近くの源泉施設で18日、硫化水素を吸ったとみられる作業員2人と市職員1人が死亡した事故で、市は23日、周辺の温泉施設でこれまでに31組92人の宿泊がキャンセルされていると発表した。事故は源泉管理の現場で発生しており、「施設は安全」と市側は強調している。

【乳頭温泉事故】3人はガス検知器を携行せず

市によると、事故以降寄せられたキャンセルの内訳は、事故現場に近い乳頭温泉郷の7施設で26組78人、事故現場の源泉から温泉をひいている田沢湖高原温泉郷の12施設で5組14人。門脇光浩市長は23日の記者会見で「事故の影響があるかは一概には言えないが、施設は通常通り営業しており安全だ」と述べた。

市観光課は、平時よりキャンセル数が多くなっているとしたものの、全体に占めるキャンセルの割合やどれくらいキャンセルが増えたかは「分からない」としている。

亡くなった3人は、無事だった別の市職員1人とともに事故当日現場に入っていた。市は無事だった市職員から聞き取りし、4人は当日午後から現場付近で作業をしていた可能性が高いことを記者会見で明らかにした。午前中から作業していたとの説明を修正した。【山本康介】

小脳の運動学習の定量的測定法を開発

人の小脳運動学習を短時間で測定し、新しい指数で定量的に評価する方法を、東京医科歯科大学の水澤英洋(みずさわ ひでひろ)特任教授、横田隆徳(よこた たかのり)教授、 石川欽也(いしかわ きんや)教授らが世界で初めて開発した。「体で技を覚える」運動学習には小脳が重要な役割を果たしている。この運動学習に関して、誰にでもできる手の運動による適応力を見て数値化するシステムを確立した。脳の老化や小脳疾患の診断、治療効果の判定などの臨床応用が期待されている。理化学研究所脳科学総合研究センターの永雄総一(ながお そういち)チームリーダーとの共同研究で、3月18日付の米オンライン科学誌プロスワンに発表した。

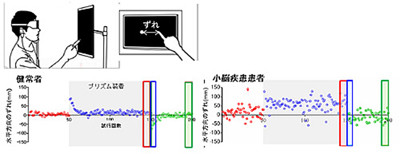

図1. 開発された小脳機能評価法。タッチパネル画面上にランダムに出現する標的(白丸)を人差し指でタッチすることを繰り返し、視線をずらすプリズムを付け装着時と非装着時に標的とタッチ位置のずれを検出し、新しい環境へ適応しているかどうかをみる。下段の左が健常者、右が小脳疾患患者のデータ。標的から右へのずれをプラス、左へのずれをマイナスとした。(提供:東京医科歯科大学)

記憶には、大脳が主として担う名前などの記憶と、ボールを打ったり自転車に乗ったりするなど、繰り返し練習して上達して体で覚える記憶がある。後者が運動学習で、小脳が関わる。この運動学習を客観的に測定できる簡便な方法がなかった。このため、運動学習がどのように維持され、老化で低下するのか、小脳に障害がある患者で運動学習がどの程度障害されているのかなど、不明な点が多かった。

図2. 運動学習を評価する指数AIで人の脳老化の検出と小脳疾患の診断。AIは0.000~1.000の範囲で非連続値をとり、0が適応なし、1が最適応となる。左図は年齢とAI、また健常者と小脳疾患患者の関係をプロットした。年齢に関係なく、健常者(●□)では小脳疾患患者(▲▽)よりも AIが高い値をとる。また、健常者でも70歳を超えたあたりからAIが低下して、個人差が大きくなる。右図はAIを棒グラフで示した。(提供:東京医科歯科大学)

そこで研究グループは運動学習を定量化できる機器の開発に取り組んだ。パネル画面上にランダムに表示される標的を人差し指でタッチする運動に着目した。水平方向に視線をずらすプリズム装着の有無で、このタッチ運動を繰り返させて、小脳の運動学習を評価するシステムを開発した。プリズム装着で標的とタッチ位置が大きくずれるが、健常者は急速に新しい環境に適応して標的をタッチできるようになった。

小脳疾患の患者ではプリズムなしでも標的のタッチがばらついた。プリズムをつけても、タッチ位置のばらつきは変わらず、繰り返しても、ずれの状態はあまり変化しなかった。この手のタッチ運動によるプリズム適応を用いたシステムは、ヒトが運動を学習する過程をリアルタイムに20~30分の短時間で測定できる。標的へのタッチのずれを基に、適応の獲得、記憶の保持、記憶の消去の程度から適応力指数(Adaptability index、AI)を算出して、定量評価することを可能にした。

このAIで人々の運動学習機能を測定した。70歳未満では高いレベルで運動学習機能が維持されていた。70歳以上では運動学習機能が低下して、個人差が大きくなることがわかり、小脳の老化を検出できる可能性を示した。また、健常者と小脳障害患者を明瞭に識別できた。軽微な小脳異常としか診断できない患者でも、AIは明確に下がっていた。小脳に大きな異常がない患者ではAIの低下が見られなかった。小脳疾患の臨床的な評価尺度として普及している現在の手法より敏感で、重症度の診断にも極めて有効なことを実証した。

水澤英洋特任教授らは「これまで小脳機能は専ら主観的に評価されてきたが、客観的に短時間で定量評価するタッチパネル方式のAI検査を導入すれば、脳の老化、病気のより正確な診断、治療効果の判定などさまざまな応用が期待できる。現在、企業が装置を開発しており、臨床応用を目指している。この装置で新しい基礎研究も展開できる。脳の発達、認知症の診断、自閉症や統合失調症といった精神疾患への応用の可能性も探りたい」としている。