仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東洋大学付属図書館、普段見られない貴重書をWebで紹介

東洋大学附属図書館は3月20日、所蔵する貴重書のデジタルデータを「貴重書デジタルコレクション」としてWeb上で公開した。

同図書館には、重要文化財の「狭衣」をはじめとするさまざまな貴重書が保存されているが、資料保存の観点から一般公開することが困難なこともあり、今回のようなWebで紹介するという方法を採ったという。

資料は「古写本」「絵巻物」「浮世絵・刷り物」「戯作」「ちりめん本」「洋書」の6つに分類。各ページでは、書名や作者、刊行年などといった情報はもちろん、精細な画像を添えて作品を紹介している。現在公開中の貴重書は11点とまだ少ないが、順次増やしていくとしている。またこれらの著作権は東洋大学に帰属し、画像データを利用する場合には「資料利用許可願」の提出が必要となる。

このほか、同図書館所蔵資料のデザインを利用したブックカバーデータも無料で配布している。挿絵画家のウォルター・クレインによる絵本「Beauty and the beast picture book」をはじめ、「In fairyland」「The Wizard of OZ」「雪梅芳譚犬の草紙」「妖怪絵巻」「百鬼夜行絵巻」「稲生物怪録(1)(2)」の8種類。[宮澤諒,eBook USER]

レーザーで層状物質の隙間縮める理論提案

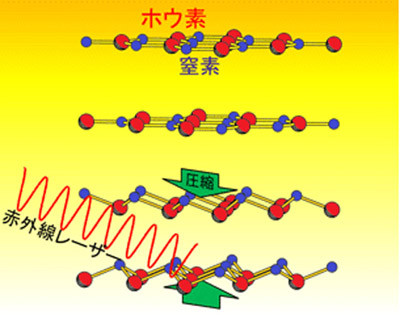

層状物質の物性がここ数年、関心を集めている。それに新しい可能性が加わった。層状物質の六方窒化ホウ素(hBN)の層間の隙間は、赤外線レーザー照射で縮められることを、産業技術総合研究所の宮本良之(みやもと よしゆき)研究グループ長と宮崎剛英(みやざき たけひで)研究グループ長らが、第一原理計算によるシミュレーションで理論的に示した。

図1. 赤外線レーザー照射による格子振動で上下に縮む六方窒化ホウ素(hBN)の概念図(提供:産業技術総合研究所)

層状物質の層間距離を制御しながら、隙間に取り込んだ化学物質の反応を調節するなどの新材料開発への貢献が期待される。赤外線レーザーの利用による層間距離の短縮は誰も思いつかなかったアイデアで、新理論はその突破口を開いた。中国の四川大学の張紅(ジャン ホン)教授、ドイツのマックスプランク物質構造・ダイナミクス研究所のアンヘル・ルビオ教授との研究協力で、3月19日付の米物理学会誌フィジカルレビューレターズのオンライン版で発表した。

図2. 六方窒化ホウ素(hBN)シート内のホウ素原子と窒素原子の蜂の巣状格子(提供:産業技術総合研究所)

図3. 赤外線レーザーによる格子振動とそれによるhBNシートの分極の概念図(提供:産業技術総合研究所)

炭素原子1個分の厚みしかないグラフェンなどの層状物質は、特異な電子物性や層間への物質の取り込みなどを利用して、高効率の光・電気信号変換デバイスや高感度センサーなどの幅広い用途が考えられ、層間距離に依存した電子物性の研究が進められてきた。しかし、層間距離を任意に制御する技術はこれまでなかった。

研究グループはシミュレーションで、レーザーによる層状物質の生成や改質方法の開発に取り組んできた。強度をコントロールした赤外線レーザー照射で、hBN原子層の格子振動の振幅を増大させ、層間距離の変化を計算した。hBNは層内にホウ素(B)と窒素(N)を含む化合物で、蜂の巣状の格子にホウ素原子と窒素原子が交互に並んだ構造の層が重なっている。

このような物質の層間引力は、ファンデルワールス力と呼ばれる弱い凝集力だが、赤外線レーザーで格子振動を励起すれば、ファンデルワールス力を増強する場合があることを見いだした。赤外線レーザーを照射し、その波長を1.4 µm(µmは千分の1mm)に調整すると、層の上下にホウ素原子と窒素原子が反対方向に変位する格子振動を誘起できた。ホウ素と窒素がそれぞれ正と負の電荷をもっているため、変位で層に分極が生じ、互いに平行な分極で引力が生じる。

この分極で発生するクーロン力は、hBNの層間距離を最大で元の距離の11.3 %も縮められることをシミュレーションで確かめた。従来の報告では、グラファイトに0.8µmの波長の圧縮パルスレーザーを照射すると、その層間距離が元の距離の6 %まで一時的に縮まることが報告されているが、今回のhBNの層間距離の縮みはそれを上回る。また、レーザーが強すぎると、照射中に電子励起が起きて、hBN層間の収縮を逆に妨げる効果があることもわかり、層間距離の収縮には、レーザー強度の適切な調整が重要であることを示した。

宮本良之研究グループ長は「赤外線レーザーは、層を剥がしたり蒸発させたりする分解に応用されてきたのに対して、われわれは層間の結合を強めるという新技術を提案した。実験で、この理論を裏付け、層間に取り込まれた化学物質の新規反応が層間距離の圧縮で起こる可能性を探りたい。ただ、シミュレーション通りの実験環境は難しい。レーザーと材料の両方の専門家が協力する必要がある。この研究で、熱的な効果のみが注目されていた赤外領域のレーザーの応用範囲は、格子振動の誘起へと広がるだろう」と話している。

オーロラを北海道で11年ぶりに観測

北海道で3月18日未明、北の夜空がうっすらと赤く染まるオーロラが観測された。オーロラは、太陽から飛来する磁気と電気を帯びた粒子が大気中の粒子と100㎞以上の上空で衝突し、美しく輝いて躍動するのが見える幻想的な現象である。北極や南極に近い高緯度でよく出現するが、日本のような中低緯度では珍しい。今回は名寄市で観測され、国内では2004年11月の北海道下川町以来11年ぶりだった。肉眼では見えなかったが、なよろ市立天文台の職員の中島克仁(なかじま かつひと)さんが写真の撮影に成功し、公表している。

写真1. 北海道陸別町の陸別HFレーダーサイトで3月18日午前1時10分、北の空を25秒露出して赤いオーロラを撮影(提供:名古屋大学太陽地球環境研究所)

名寄市より南東約100㎞の北海道東部の陸別町にある名古屋大学太陽地球環境研究所陸別観測所でも、北から北西の空に赤いオーロラを観測した。同観測所は5年前から自動制御システムで掃天フォトメーターや全天カメラ、磁力計などを作動させており、それらのデータの一部と連続写真の動画を速報として公開した。国内のオーロラに関して、科学的な観測データがこれほどそろったのは初めてという。

図1. 陸別の掃天フォトメーターのデータ。観測波長はオーロラの波長630nmの赤い光(酸素原子)。グラフの下が北、上が南の光の強さを表す。真夜中すぎの午前1時~午前4時に、赤い光が北の方角で明るくなっているのがわかる。(提供:名古屋大学太陽地球環境研究所)

写真2. 陸別で波長630nmの赤い光の発光を全天カメラで捉えた連続画像。光の強さを人工的な疑似カラーで表示。時刻は左上の日本時間3月17日午後11時半すぎ~右下の18日午前3時半前(数字は世界時)。魚眼レンズの画像で、上が北、下が南、中心が天頂。18日午前1時前までは空がかなり曇っているが、それ以降、北から北西の空にオーロラが地平線近くに現れた。(提供:名古屋大学太陽地球環境研究所)

それによると、このオーロラは日本時間3月17日午後2時ごろから始まった太陽からの磁気嵐に伴って発生した。オーロラの最大の明るさは18日午前2時ごろ、北の地平線から15度の位置で酸素原子の発光輝線630nmで約0.5kR(キロレイリー、明るさの単位)に達した。人の目で見える明るさは数kR以上のため、陸別町でも肉眼で見えなかったようだ。オーロラの色から、約250㎞上空で発光が起きたとみられている。

観測の中心になった名古屋大学太陽地球環境研究所の西谷望(にしたに のぞむ)准教授は「陸別観測所に各種の自動装置を備え付け、5分ごとの継続観測を始めて、5年たってようやくオーロラが出た。太陽活動は2013年、14年がピークだったが、そのピークの後にオーロラは出現しやすいとみられている。しばらくは、日本でオーロラが見える可能性はある。今回の総合的なデータから新しい発見を期待している。詳しく解析して論文として報告したい。観測できてよかった」と話している。

野球だけじゃない科学の甲子園も開幕

全国の高校生が学校対抗で科学の力を競う「第4回科学の甲子園全国大会」が3月20日、つくば国際会議場(茨城県つくば市)で始まった。開会式が行われ、47都道府県の代表校の生徒たち370人がそれぞれのゼッケンをつけて参加した。入場行進では47代表校の生徒が3人ずつ旗を持って壇上に立ち、郷土色もにじませて「頑張るぞ」などとパフォーマンスを見せた。主催の科学技術振興機構の大竹暁(おおたけ さとる)理事が「知恵を絞り、チームワーク、ネットワークに心がけ、交流も深めてほしい」とあいさつ、来賓として茨城県の橋本昌(はしもと まさる)知事らが若い科学者の卵たちを歓迎し、励ました。

写真1. 「第4回科学の甲子園全国大会」の開会式に参加した代表校の生徒たち=3月20日、つくば国際会議場

選手を代表して、東京都の筑波大学附属駒場高校リーダーの山田巌(やまだ いわお)くんが「『甲子園では野球をするべきだ』という固定観念は人の思考力を奪う。われわれは柔軟な思考をもって何事にも楽しんで当たることを誓います」と力強く選手宣誓をして、引率の教師や父兄が見守るなか、開会式を終えた。

写真2. 選手代表として宣誓する筑波大学附属高校リーダーの山田巌くん

大会は23日まで4日間の日程。各校8人以下でチームを構成し、物理、化学、生物、地学、数学、情報の筆記競技と3種目の実技競技に議論しながら挑戦する。知識だけでなく、考えて議論し合う力も要求される、かなりハードな内容だ。計4種目の配点の合計で順位を決め、総合優勝校には優勝旗も贈られる。会期中の22日午後には、青色発光ダイオード(LED)の発明でノーベル物理学賞を昨年受賞した天野浩(あまの ひろし)名古屋大学教授らが「キミが世界を変える!」と講演し、研究の息吹を伝える特別シンポジウムもある。

この全国大会は、科学好きの裾野を広げ、トップ層の学力伸長も目的として2012年に始まった。過去3回は兵庫県西宮市で開かれたが、4回目の今年から会場を研究学園都市のつくば市に移した。各都道府県の予選には、これまでで最も多い618校7650人がエントリーした。全国大会に参加した生徒たちは各都道府県に、つくば市での全国大会の体験を持ち帰る役割も期待されている。

南海トラフ巨大地震に備えた「基盤強化基地局」をドコモ関西が整備完了

今後30年以内に60~70%の高い割合で発生すると予見され、M8-9クラスとも言われる「南海トラフ巨大地震」に備えるため、ドコモ関西が「基盤強化基地局」を整備しました。詳細は以下から。

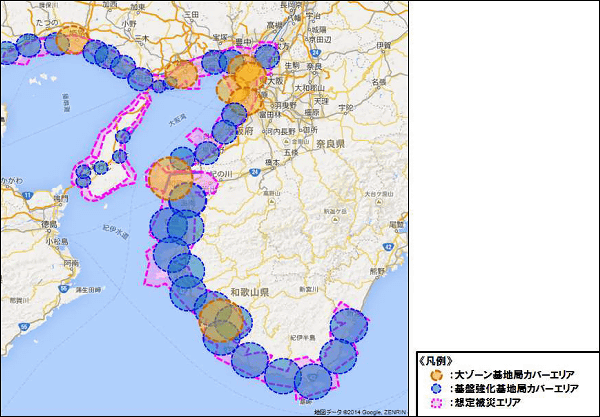

ドコモ関西の報道発表によると、同社は南海トラフ巨大地震での津波による想定被災エリアに対し、3月20日に「基盤強化基地局」の整備を完了させたそうです。

基盤強化基地局は南海トラフ巨大地震発生時に沿岸部で発生するとみられる津波により、基地局の伝送路が断線ないし電力供給が途絶え通信が確保できないなどの被害を受ける可能性があることを受けたもの。

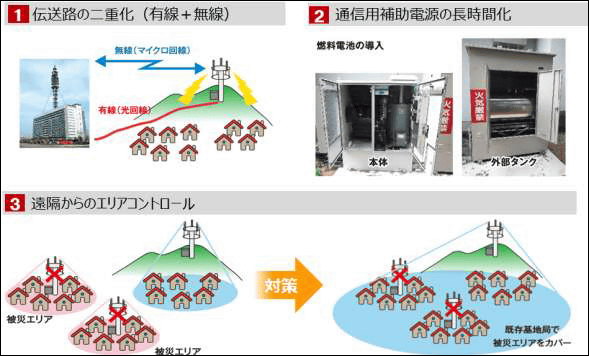

大阪府5局、兵庫県16局、和歌山県14局の基地局の地盤を強化したほか、無線で伝送路を二重化。さらに電力供給途絶時でも3日間通信できる大容量燃料電池を備えるなどのアプローチを導入したことで、有事の際も想定被災エリアで利用している約96%の通信を確保できるとしています。

対策内容一覧。基地局が利用できなくなった地域に対し、周辺基地局の電波発射角度をコントロールすることで通信を確保できる、遠隔からのエリアコントロール機能まで備えています。

まさに「備えあれば憂いなし」といった感のある今回の対策。地震や津波以外でも、台風や局地的な豪雨などに対しても応用できると考えられるため、なかなか興味深い取り組みと言えそうです。

【南海トラフ巨大地震に備えた「基盤強化基地局」をドコモ関西が整備完了】を全て見る