仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

竹田設計工業、中部国際空港で「ツアーガイドロボット」の実証実験を実施

竹田設計工業が、12月5日~11日の1週間にわたり、中部国際空港セントレアにおいて「ツアーガイドロボット」の実証実験を実施した(画像1・2)。

画像1。親子連れで賑わうイベントプラザで、ツアーガイドロボットの実証実験が行われた

画像2。実証実験の趣旨を説明する鞍岡敬一氏(竹田設計工業)

ツアーガイドロボットは、高さ90cm、重量約30kg前後の倒立振子型のロボットだ。遠隔操縦で移動し、博物館や科学館などで来場者に展示物を紹介するのを目的として開発している。

今回の実証実験では、ツアーガイドロボットと要素技術開発研究用のロボット(「ずんどうロボット」と呼ばれている)2台を、クリスマスムードで賑わう中部国際空港「セントレア」の4Fイベントプラザで披露し、子どもたちと触れ合う中で、安全性の確認が行われた(画像3)。

また、ずんどうロボットによる現在開発中のマーカーを認識し、展示物をロボットが音声で解説するデモンストレーションも併せて実施したという次第だ。

画像3。かわいらしい外装の「ツアーガイドロボット」と要素技術開発用の「ずんどうロボット」

ツアーガイドロボットは、子どもたちが間近で触れ合うことを前提としているため、ユーザーに危険が及ばないような本質安全設計を採っている。具体的には、電源が入っていない状態や可動中のセンサ異常などのトラブル発生時にも、倒れずに姿勢を保つような設計がなされた。これは、重心を車軸より低くすることで、実現している。

これにより、子どもが押したり抱きついたりしても、ロボットは常に起き上がりこぼしのように姿勢を元に戻すことが可能となったというわけだ(画像4・5)。

画像4。オープンな場で、ロボットが子どもの傍らで動作しても、危険が及ばないように配慮されている。抱きつかれて蹴られても、倒れなかった

画像5。写真では分からないが、電源が入っていない状態のずんどうロボット。一般的な倒立振子型ロボットは、電源を切ると倒れてしまう

ツアーガイドロボット開発プロジェクトは、平成20年にスタート。当時、岐阜工業高等専門学校に在任していた奥川雅之氏(現在は、愛知工業大学工学部 機械学科 准教授)が発案し、各務原市連携事業として「ツアーガイドロボット開発推進委員会」が立ち上がった具合だ。同プロジェクトでは、岐阜県内を中心としロボットの研究者や関連企業が連携し、ロボットの安全性や信頼性を重視し、公共サービス提供を目的としたロボットの実用化を検討してきた。

一方で愛知県名古屋市に本社を置く竹田設計工業が、数年前より、ロボット事業参入を視野に入れて、研究開発をスタート。そして、2009年度に竹田設計工業がツアーガイドロボット開発プロジェクトに参加した。経済産業省中小企業庁の「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金(試作開発等支援事業)」に採択され、外部資金を得てプロジェクトが活発化した(画像6)。

なお、2009年9月と2011年10月に、岐阜県各務原市のかがみはら航空宇宙科学博物館でツアーガイドロボットの実証実験を行っている。

画像6。ツアーガイドロボット開発プロジェクト組織構成(パンフより引用)

ツアーガイドロボットは両輪で駆動し、左右に回転する顔、胸元にあるカメラの4カ所が可動する。電源は鉛蓄電池を使用し、充電2時間で1時間半の連続可動が可能だ。今回の実証実験に向けて、バッテリや重りの配置を検討し、メンテナンス性の向上と重量バランスを改善したという。

ロボットには、サンリツオートメイションの遠隔操作IPシステムのプラットフォーム「TPIPボード(ティーピップボード)」を搭載。TPIPボードは、無線LAN (IEEE802.11a/g)に対応し、低遅延リアルタイム動画転送の特徴を持つ(画像7)。

オペレータは、ロボットから転送されてきた画像を見ながら操縦するが、人は0.1秒の遅延でも違和を感じる。TPIPボードは、伝送遅延分の予測画像を算出して加工し、遅延が生じていない画像を補整して、リアルな操作を可能にしている。こうした応答性の高いシステムを搭載することで、より安全な操縦をオペレータが行えるというわけだ(画像8)。

画像7。ずんどうロボットの内部。ツアーガイドロボットも同じ構成になっているそうだ

画像8。オペレータ用のPC画面。マーカーの大きさで展示物との距離を測り、自律モードに切り替える

ロボットのデザインは、中川志信准教授(大阪芸術大学プロダクトデザイン)に指導のもと、学生が行った。デザインは人との親和性を重視し、子どもに威圧感を与えないようなサイズとデザインを取り入れたという。

また、デザインに岐阜らしさを取り入れたいとして、木目調の外装を採用。現在は、黄色く塗装されている顔も、岐阜提灯をイメージしたデザインに変更し、LEDで中から光を灯しロボットの状態をユーザーに伝えるようにしていきたいとしている(画像9~11)。

画像9。ボディに木目をあしらうことで、岐阜らしさと高級感を表現した

画像10。流線型がカッコイイ後ろ姿

画像11。顔の角度を変えながら、発話する。角度を変えるだけで、表情にニュアンスが生まれていた

ロボットのコンセプトは、単にかわいいだけでなく、子どもたちが「うわぁ! ロボットが何でも教えてくれる。頭いい!」という感動を与えることだという。今は、「かわいい」が優先されているため、「親しみやすく賢い、子どもたちが憧れるようなロボットに育てていきたい」という。ロボットらしい賢さをいかに演出するか、そのキャラクタ作りも、今後の課題だと奥川氏は語った。

外装はFRP製で、塗装は自動車にも使われている耐久性の高い塗料を採用し、子どもたちが多少乱暴に扱ってもはげないようにしたそうだ。

そしてプロジェクトの状況だが、現在は要素技術開発研究用のずんどう型ロボットで、ユーザーに展示物を解説する機能の搭載を進めている。

今回は、オペレータの操縦で展示物間を移動し、ロボットが3×3マスのマーカーを認識すると、自律モードに切り替わり、ユーザーの方を振り向いて、自動音声で展示物の解説をするデモンストレーションが披露された。

マーカー認識を採用した理由は、展示物への加工が不要なことと、どこの施設であろうともイベントに応じて使用可能な汎用性の高いシステムにすることを目指しているからだ(画像12・13)。

画像12。展示物の近くまでは、オペレータが操縦する。マーカーで展示物までの距離を計測し、自律モードに切り替える。遠隔操作と自律を使い分けることで、確実な制御を行う

画像13。マーカーを認識後、ロボットは方向転換をしツアー客の方を向いて、展示物の説明を始める

なお、現在の課題は、ロボットの重心が低いため傾斜路や段差では倒れてしまう点だという。今後、傾斜に合わせておもりを前後に移動させることで、解消していくとした。

なお、同プロジェクトの狙いだが、汎用性の高い実用的なロボットシステムを開発し、ロボットを利用したビジネスモデルを創出することにある(画像14)。

この点について、奥川氏はロボットビジネスを家の建築に例えた。実際に家を建てるのは大工だが、設計は建築家が行う。施主であるユーザーの要望を建築家に伝えるために、インテリアデザイナーが存在する。ロボットサービスも、これと同様にロボットを製作するメーカーと、ツアーイベントを実施する科学館博物館の間に、コンテンツ提案やサービス提供のノウハウを持つコーディネーターが必要だという。

ロボットの製造組立を行うメーカーと、ロボットデザインやイベントの企画立案、販売を手がける企業が、自治体やNPOと連携しロボット開発サービス提供コミュニティを形成し、ロボット産業の活性化を目指すというわけだ(画像15)。「ロボットサービスのビジネスモデルを、岐阜愛知から生みだしたい」と奥川氏は今後の展望を語ってくれた(画像16)。

画像14。専用施設ではなく、ユーザーの要望に応じて、さまざまな場面で稼動するロボットシステムを目指している

画像15。ツアーガイドロボット開発プロジェクトで、ロボット産業の活性化を目指す(パンフより引用)

画像16。開発プロジェクトメンバー。最前列向かって右端が奥川雅之准教授(愛知工業大学工学部 機械学科)

東工大、プログラムされた高分子の折りたたみによる多環多重縮合構造を構築

東京工業大学(東工大)大学院理工学研究科 博士1年の菅井直人氏、同修士2年の平郡寛之氏、山本拓矢 助教、手塚育志 教授らの研究グループは、合成高分子のプログラムされた折りたたみによる多環多重縮合構造の構築に成功したことを発表した。同成果は、米国化学会誌「Journal of the American Chemical Society」に掲載された。

フォールディングによる多環縮合型高分子の合成

DNAやタンパク質に代表される生体高分子に見られる、長いひも状高分子のプログラムされた折りたたみによる高次構造形成は、生命活動の重要な役割を担うことから注目を集めてきた。しかしこのようなプログラムされた折りたたみを合成高分子により再現することは、高分子の特定の位置に特定の官能基を自在に組み込む技術が必要とされることからこれまで実現することができなかった。

今回、研究グループは、合成高分子によるプログラムされた折りたたみ構造の構築を目的として、高分子間クリック反応により合成した多環状高分子を、高分子内クリップ反応により折りたたむ選択的な合成経路を発案した。

まず、ESA-CF法を用いてクリックケミストリ、オレフィンメタセシスに必要な官能基を有する単環状高分子を合成。続いて、単環状高分子と直鎖状高分子、または単環状高分子同士を、銅触媒を利用したクリックケミストリにより2カ所にオレフィンを有する二環パドル型および三環スピロ型高分子を合成した。

このようにして得られた高分子を、ルテニウム触媒存在下、希釈条件で分子内オレフィンメタセシスを行い、γ-graph型、unfolded tetrahedron型と呼ばれる構造の選択的構築に成功。反応の進行と合成の確認は、化学構造(1H NMR)、分子量(SEC)、末端官能基(IR)および絶対分子量(MALDI-TOF MS)の測定により行ったという。

ESA-CF法、クリックケミストリ(Click)およびオレフィンメタセシス(Clip)を用いた多環縮合型高分子構築の模式図

これにより、ESA-CF法、クリックケミストリおよびオレフィンメタセシスを組み合わせることでタンパク質を折りたたんだような多環縮合型構造の選択的構築が可能となることが示された。同手法はより複雑な構造の構築にも有効であり、複数セグメントから成るブロック共重合体にも応用可能なため、研究グループでは、今回の成果を応用することで、「かたち」に基づいた新物性の創出による新奇機能性高分子材料の開発につながることが期待できると説明している。

KLA-Tencor、設備投資効率を改善するウェハ温度モニタの新製品を発表

米KLA-Tencorは、12月5-7日に千葉県・幕張メッセにて開催されたSEMICON Japan 2011において記者説明会を開催し、同社の新製品とビジネスの状況を明らかにした。

in-situ温度モニタでプロセス装置の状況を把握

同社は半導体製造工程向けの欠陥検査・解析装置のトップメーカーであるが、近年は従来の半導体向け欠陥検査分野だけでなく新規分野へ注力している。今回、注力分野の1つであるプロセス温度測定システム「SensArray」の新製品を発表した。SensArray製品はウェハ形状の温度計測システムであり、プロセス装置のチャンバ内に入れて、プロセス環境が生産中のウェハに及ぼす影響を実際のプロセス経過時間に基づきin-situ温度モニタで管理する。

先端の半導体製造プロセスはプロセス処理温度に敏感であり、ウェハ表面温度のモニタは半導体製造装置の性能の指標となっている。温度データを把握することで、半導体メーカーは製造装置の状態を良好に保ち、さらにプロセス上の不具合の原因究明を迅速に行うことができる。特に要求が厳しくなっているドライエッチング向けに温度モニタの需要が増大しているという。

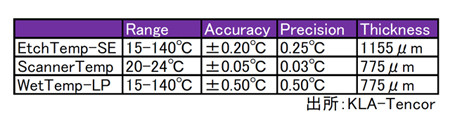

今回発表した新製品は、「EtchTemp-SE」、「ScannerTemp」、「WetTemp-LP」の3品種。EtchTemp-SE はシリコンエッチングプロセス向けで、高いSN比でのモニタが可能な他、ダメージ耐性を高め、従来は対応できなかったプラズマオンの状態でのモニタを実現している。プロセス条件に依存するウェハ上の熱分布の特徴を把握することで、フロントエンドでのエッチチャンバのマッチングと静電チャックの評価を行う。

ScannerTemp はリソグラフィ向けで、ドライおよび液浸露光装置など重ね合わせ精度が熱変化に非常に敏感な装置の高精度な温度モニタを実現する。厚さは平坦な標準ウェハ厚の770μmで、20~24℃の使用範囲内におけるセンサ間の誤差は0.03℃となっている。

WetTemp-LPは洗浄プロセス向けで、厚さが標準ウェハ厚の770μmとなっている。前世代のウェット洗浄装置は標準ウェハよりも厚いモニタウェハ製品で対応可能だったが、先端の洗浄装置の多くが標準厚のモニタウェハを必要としているため、同製品は先端装置向けのニーズに対応する。ウェハ全面の温度分布を容易に把握することで、ウエット洗浄装置の生産性とマッチング性能を改善した。

SensArray新製品の概要

同社Vice President & General Manager, SensArray/VLSI DivisionのLena Nicolaides氏は、これらにより「半導体メーカーはプロセス装置の有効活用に加え、メンテナンス時期を最適化し、設備投資効率を改善できる」と同製品のメリットを強調した。

KLA-Tencor Vice President & General Manager, SensArray/VLSI DivisionのLena Nicolaides氏(左)とChief Marketing OfficerのBrian Trafas氏(右)

次世代技術では日本市場を重視

一方、同社のコアビジネスである半導体欠陥検査・解析装置分野では、20nmプロセス以降に対応する次世代製品を過去半年の間に6製品を市場投入するなど積極的に展開している。

次世代技術への展望として、450mmウェハの量産開始は数年後と見ているが、大口径化によりプロセスコントロールはさらに厳しくなるため、同社がサポートできる分野も成長が期待できるという。ウェハメーカーや製造装置メーカーは450mmウェハの取り組みを開始しており、同社Chief Marketing OfficerのBrian Trafas氏は「これらのメーカーが多く立地する日本市場は同社にとって重要な市場」と日本市場への期待を述べた。

また、EUVについては露光方式が変わるため、対象となる欠陥やプロセス管理も変わり、検査や解析方式も新たな方法が求められてくる。同社ではすでに露光装置メーカーをはじめ関連するトップカスタマと協業を進めているという。なお、次世代リソグラフィにおけるEUVとArF液浸の選択については、現状では両方の研究開発を進める方針としている。

名大、脳などの神経系で左右非対称性が決定する仕組みの一端を解明

名古屋大学大学院理学研究科・生命理学専攻の中野俊詩 助教らの研究グループは、線虫(Caenorhadbitiselegans:C.elegans)を用いた研究から、脳などの神経系における左右非対称性の決定に関与する新たな仕組みを明らかにしたことを発表した。同成果は米科学雑誌「Cell」(オンライン版)に掲載された。

人間を含む多くの動物では、脳などの神経構造に左右差があり、右脳・左脳にみられる機能の左右差を決定していると考えられているが、脳左右差の異常はさまざまな脳疾患の原因と考えられており、神経構造の左右差を決定する仕組みの解明は、現代神経科学の重要な課題の1つである。しかし、これまでに心臓や腸などの内臓器官における左右非対称性が決定される仕組みは解明されていたが、脳などの神経系における左右差がどのようにして作られるのかは、不明な点が多かった。

今回、研究チームでは神経構造の解析に有用なモデル動物である線虫(C.elegans)を用いて、神経性左右差を決定する仕組みの発見に取り組んだ。その結果、線虫の神経系左右非対称性の決定には、「クロマチン」と呼ばれるDNAとタンパク質の複合体の状態が関与していることを突き止めた。

これまでの研究から、左右非対称的な神経細胞の1つであるMI神経細胞は身体の右側から生まれ、左側の細胞は上皮細胞に分化することが知られていた。今回の研究では、MI神経細胞を喪失する線虫では、本来MI神経細胞となるべき細胞が左側化する異常を示し、その原因はヒストンと呼ばれるクロマチンの構成因子の異常に起因することを解明。また、クロマチン構成に必要な因子の機能を低下させても、MI神経細胞が左側化し、左右非対称性が喪失することが示された。

クロマチン構成の制御による線虫神経系左右非対称性形成

従来、クロマチンが遺伝子調節などのさまざまな生命現象を制御することは知られていたが、今回の発見によりクロマチンの状態が神経系の左右差を作り出す役割を持つことが示された。

なお、研究グループでは人間と線虫ではクロマチン構成因子が類似していることから、人間の脳左右差の決定にも同様の仕組みが関わっている可能性が高いと考えられるとしており、このことから、今後、今回の成果を活用していくことで、人間の脳の構造的および機能的な左右差の解明、ならびにそれらが関わる疾患の治療につながっていくものとの期待を示している。

IMS、より効果を得られる薬の開発に向けた解析技術を開発

自然科学研究機構 分子科学研究所(IMS)理論・計算分子科学研究領域の平田文男 教授の研究グループは、統計力学理論に基づく知的創薬に関する研究に向けた発表を行った。

風邪の症状を抑える薬にはさまざまな化合物、例えばアセチルサリチル酸(アスピリン)、塩化リゾチーム、フマル酸クレマスチンなどが含まれており、それぞれが発熱、のどの痛み、鼻づまりに効く成分と言われている。しかし、ヒトの大きさは1023個以上の分子でできているのに比べ、こうした各種成分はほんのわずかな分子でしか構成されていない。そのため、このような薬が体の中でどのように作用しているのか、数十年前までは全く分からず、近年の医学、薬学、生化学などの発展により、薬の分子がどのようにして病気の原因となるバクテリアやウイルスを退治しているのかが、明らかになってきた。

知的創薬では、まず、生体機能と分子認識が行われる。生物の細胞内では生命を維持したり、子孫に継承したりするためにさまざまな生体分子(タンパク質やDNAなど)が活躍している。例えば、赤血球の中にあるヘモグロビンというタンパク質は肺の中で酸素分子を結合し、それを末端の組織に運ぶ「運送屋」の役割を果たしており、もし、何らかの障害でヘモグロビンが働かなくなると人間は死んでしまう。一酸化中毒では、人間が一酸化炭素を吸収するとヘモグロビンがそれを優先的に結合してしまい、酸素を結合できなくなってしまうために発生する。また、たんぱく分子は糖や脂肪やアルコールなどを分解したり(酵素)、細胞内外の水分を調節したり(水チャネル)などの役割も果たしているが、生物が生命を維持し継承するために生体分子が果たすこうした役割は生体分子の「機能」と呼ばれ、生体分子がその機能を営むためには、その対象となる分子(「リガンド」や「基質」)を自分自身のある特定の場所(活性部位、反応ポケット)に選択的に結合する必要がある(ヘモグロビンの例では、「へム」と呼ばれる場所が活性部位にあたり、酸素分子がリガンドにあたる)。

このような生体分子があるリガンドを選択的に結合する過程をより一般的は「分子認識」と呼ばれ、これは生命現象の最も本質的な素過程と言いかえることができ、もし、この分子認識過程が何らかの原因で阻害されると人間は病気になったり、ひどい場合は死んでしまうことになる。

次に薬がどのように効くかだが、バクテリアやウイルスも生物の一種のため、生きていくために、多くのタンパク質やDNAが機能を果たしており、その素過程として、常に、タンパク質やDNAの分子認識過程が働いている。そのため、もし、バクテリアやウイルスの生存や増殖に不可欠なタンパク質やDNAの分子認識過程を阻害することができれば、これらを死滅させ、病気を治すことができることから、病気を治すために使う薬剤分子の多くが、こうしたバクテリアやウイルスのタンパク質やDNAに優先的に結合して、その機能を阻害する役割を果たすものとなっている。

そして、その薬剤分子がバクテリアやウイルスのタンパク質やDNAに優先的に結合する際の優先順位を決める因子は、熱力学の言葉で「自由エネルギー」と呼ばれ、リガンドや薬剤分子の場合、タンパク質内の活性部位に結合している場合の自由エネルギーの方がタンパク質外(バルク)環境に居る状態より低ければ、それらの分子はタンパク質に「結合」、あるいは「認識」され、その差が大きいほど、より優先的に認識されることになる。そのため、分子認識によって自由エネルギーができるだけ低くなる化合物(分子)を探索することが、創薬の重要なステップの1つとなっている。

この結合の自由エネルギーの決定因子は、タンパク質の活性部位の幾何形状と薬剤分子のそれとの相性(鍵と鍵穴)や、活性部位内の電荷分布と薬剤分子のそれとの相性があるが、この2つだけでは結合の自由エネルギーは決定されない。さらに大きな要因はタンパク質やDNAが存在する環境、例えばタンパク質は水溶液中にあるため、多くの場合その活性部位にも水分子が結合しており、リガンドや薬剤分子が活性部位に結合するためには、その水分子の全部または一部が排除される必要がある。一方、薬剤分子の方もタンパク質に結合する前は水溶液の環境に居るため、その周りには水分子の「衣」をまとっており(水和)、薬剤分子がタンパク質と結合するためには、その水分子の全部または一部を取り除く(脱水和)必要がある、

しかし、従来、「知的創薬」と称して企業や大学で行なわれてきた方法の大部分はこの水和や脱水和の自由エネルギーを無視してきたこともあり、今回、同研究グループがこうした問題の克服に向け、水和や脱水和の自由エネルギーも含めた知的創薬の新しい方法の提案を行った。

具体的には同研究グループでは、これまで液体の統計力学理論の1つである3D-RISM理論を開発し、それを用いて、分子認識過程を含む生体分子機能に関する研究を行ってきたが、今回は、この3D-RISM理論に基づいて、創薬への応用を直接目指した「タンパク質の分子認識過程の研究」を進めてきた。対象としたのは、ホスホリパーゼA2(Phospholipase A2)と呼ばれるタンパク質で、同タンパク質は、発熱や痛みのもとになるアラキドン酸を合成することで知られているほか、近年、非ステロイド性の薬として有名なアセチルサリチル酸(アスピリン)も結合することが実験によって明らかにされるなど、新たな薬の開発にもつながるため、創薬分野でモデルタンパク質の1つとなっている。

X線構造解析によってとられた、ホスホリパーゼA2にアセチルサリチル酸(アスピリン)が結合する様子。結合ポケットは、カルシウムイオンCa2+(図中、緑色の球)とアスパラギン酸(ASP49)などによって形成されると考えられている

3D-RISM理論を用いてこうしたタンパク質-リガンド分子系を解くと、タンパク質の内外におけるリガンド分子の分布関数を求めることができる。

ホスホリパーゼA2に対する3D-RISM理論を用いて計算したアセチルサリチル酸の分布(赤色で表示)。X線構造においてアセチルサリチル酸が存在していた箇所(図中、網目で表示されている箇所)にも分布していることが分かる

分布関数は、その位置にどのくらいの確率でリガンド分子が存在するかの指標を表す関数(同関数の逆数の対数をとると、水和の自由エネルギーに対応する)で、分布関数が大きい値を取る箇所は、その場所にリガンドが結合しやすいことを意味することから、この分布関数を解析することで、自動的にリガンド分子がどこにどのように結合するのかを知ることができる。

今回の研究では、そうした解析のためのスコア関数を定義し、それに基づいてリガンド分子であるアスピリンの位置および配向の特定を行った。解析結果を調べたところ、3D-RISM理論から予測した構造が実験で得られた構造とほぼ一致していることが判明したという。

3D-RISM理論から予測された構造(赤)と実験で得られた構造(青)の比較。両者はほぼ一致していることが分かる

これまでもスコア関数を用いた解析は、一般的な創薬研究において行われてきたが、その多くは物理化学的な根拠を持っていなかった。これは鍵と鍵穴のように幾何学的な議論しかしていないことを示すが、今回の研究では、分布関数という物理化学的に重要な意味を持つ量を基にして行われており、研究グループでは、今回のような解析が確立すれば、より確かな創薬研究が可能になると考えられるとしている。