仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

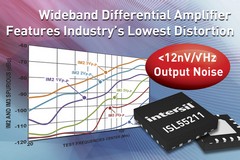

Intersil、低ノイズかつ広帯域の差動アンプを発売

Intersilは、3.3V単一電源で動作し、回路電流が5mA(155mW)と小さい、低ノイズかつ広帯域の差動アンプ「ISL55211」を発売した。

同製品は、同社の14ビット A/Dコンバータなどの基本性能に与える影響を最小限に抑えながら駆動できる低歪み高速差動アンプ。ゲインは2x、4x、および5xの3種類のいずれかの固定ゲインに設定可能で、いずれのゲイン設定でも、1.4GHzの帯域が確保されるとともに、出力ノイズは10nV/√Hz未満に抑えられるという。

また、電源電流を400μA未満に抑えるパワーシャットダウン機能を備えており、シャットダウンモードのときは、接続されているA/Dコンバータの保護と通常モードへの復帰に要する時間の短縮を目的として、出力はコモンモード電圧でバイアスされる。

なお、同製品は16ピンの3mm×3mmTQFNパッケージで供給され、1000個受注時の価格は3.75ドルからとなっている。

差動アンプ「ISL55211」

スパコン「京」が目標の京速を達成

理化学研究所と富士通は11月2日、共同で開発しているスーパーコンピュータ「京」がスパコンTOP500で使用している計算プログラム「LINPACK」によるベンチマークで10.51ペタFLOPSを記録したと発表した。

京は、今年6月のスパコンTOP500で1位に輝いた世界最速システム。その名のとおり、1京(=10ぺタ)FLOPSを目標としていた。864台の筐体、8万8128個のCPUで構成されており、2012年6月の完成に向けて現在もOSやコンパイラなどの調整を進めている。

今回の計測では、理論演算性能11.28ペタFLOPSに対して、10.51ペタFLOPSを達成。実行効率は93.2%と前回の計測を上回っている。

なお、京はすでに2011年4月から「グランドチャレンジアプリケーション開発」や「戦略プログラム」に参加している研究者に対して一部を試験利用環境として提供しているという。理化学研究所と富士通では、「試験利用環境は、試験利用者のニーズにも可能な限り対応しており、京のシステム整備の進捗に合わせて徐々に拡大していく」としている。

原子力研究開発機構、除染効果の評価システムを開発

日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門は、セシウムで汚染された土壌などによる被ばく線量について、除染により空間線量率がどのように低減するかを評価できるソフトウェア「Calculation system for Decontamination Effect (CDE)」を開発した。Microsoft Excel 2007および2010上で動作するもので、11月2日より、同機構のWebサイトにおいて無償で公開される。

イメージ画面「空間線量率分布計算結果の例」 ― 除染前後で範囲内の空間線量率が異なっていることが分かる

福島第一原子力発電所事故で生じた環境汚染による被ばく線量を低減するため、今後、各地で除染作業が進められる。同ソフトはそれに先立ち、除染の効果を評価し、被ばく線量を効率的に低減するための除染方法や手順の検討を支援する目的で開発された。

ソフトの具体的な動作としては、除染対象エリアの地形データに、文部科学省で実施している航空機モニタリングのデータや放射線モニタリングで得られた測定データを入力することにより、空間線量率の分布を評価して地図上に表示することが可能。

この分布図上で放射性物質を除去する範囲を指定すると、空間線量率がどのように低減するかが数秒で計算され、その結果が地図上にカラーマップで表示される。この計算結果は、3次元で詳細に放射線の挙動を計算するコード(3次元粒子・重イオン輸送計算コード=PHITS:Particle and Heavy Ion Transport code System)とほぼ同程度の精度があることを確認したという。

このソフトの使用により、空間線量率を目標値まで低減するために必要となる除染の範囲や放射性物質の除去割合について、様々なケーススタディを短期間に実施。最適な除染方法を検討することが可能になるという。

概要図「除染効果評価システムの開発」 ― 除染計画立案のためのツールを提供するために開発

同ソフトは、学校などの公共施設、民家、農地または森林など、建物の密集していない広範囲の領域を対象としており、放射線モニタリングデータや除染条件の入力、計算結果の表示は、Excel上でGUIを通じて簡単に行うことができる。

除染方法の検討、除染効果の評価等に有用なツールとして、今後の除染作業を進める上で役立つことが期待される。

花王、衣料用柔軟剤の効果発現メカニズムを解明

花王 ファブリック&ホームケア研究センター・ハウスホールド研究所は、柔軟剤がどのようなメカニズムで洗たく・乾燥後の木綿の衣類やタオルをやわらかくするかの研究を行い、動けなくなった水分子(結合水)による単繊維間の接着が関与していることを解明した。同成果は、第63回コロイドおよび界面科学討論会および第43回洗浄に関するシンポジウムで発表された。

衣料用柔軟剤が効果を発現するメカニズムは、一般的に「繊維間の摩擦の低減が原因である」と言われてきたが、詳細は良くわかっていなかった。

今回、研究チームは、洗たく・乾燥後にタオルや木綿の衣類が硬くなる現象と、柔軟剤でその硬さが解消されることに着目し、研究を行った。木綿布は木綿糸からつくられ、木綿糸は多数の微細な単繊維をよって作られているが、この単繊維の状態を直接観察することは難しいことから、今回は、木綿糸やポリエステル糸の曲げ試験から得られる硬さのデータを調べることでメカニズムの解明を試みた。

具体的には木綿糸を濡らし、自然乾燥して硬くなった実験サンプルを繰り返し折り曲げた時の硬さを測定する曲げ試験などで、洗たく・乾燥後に木綿衣類が硬くなる原因と衣料用柔軟剤の作用メカニズムを解明した。

木綿が硬くなるメカニズムと柔軟剤の作用

同曲げ試験では、主に水素結合ネットワークの有無を調査。水素結合ネットワークが存在すると、折り曲げる力でその結合が壊れて硬さが減少することから、この硬さの減少の有無で、水素結合ネットワークの有無を判断した。

実験サンプル

曲げ試験

硬くなった木綿糸(実験サンプル)は、曲げ試験の結果から、水素結合ネットワークが形成されていると考えられたほか、水をほとんど吸着しないポリエステル糸や、110℃、減圧条件で完全乾燥して水分子を取り除いた木綿糸では、水素結合ネットワーク形成による硬さの発現が見られなかったことから、硬くなるメカニズムとしては、以下のようなステップが考えられるという。

濡れた木綿糸や木綿布が乾燥していく過程で、単繊維間に毛管力(メニスカス力)がはたらいて、単繊維間の距離が縮まる木綿単繊維の表面は水分子と親和性が高いので、乾燥後も少量の水分子(結合水)が残り、単繊維間で結合水を介した水素結合ネットワークが形成される

実験サンプルに柔軟剤を十分量添加すると、水素結合ネットワーク形成による硬さの発現が見られなくなるため、柔軟剤の使用で木綿布などをやわらかくするメカニズムは、「結合水を介した単繊維間の水素結合ネットワーク形成を阻害する」ということであることが判明。この作用は、柔軟剤分子が単繊維表面を覆うことによるものであると考えられるという。

完全乾燥試験

同研究の成果により、柔軟剤の効果発現に関する主たるメカニズムが明らかになったことから、研究チームでは従来の「繊維同士の摩擦を低減する」ということではなく、「結合水を介した単繊維間の水素結合ネットワーク形成を阻害する」という新たな概念を用いた柔軟剤の開発が今後可能になると説明している。

九大、体内で毒素を無害化する人工「プラスチック抗体」の設計指針を一般化

九州大学(九大)は、体内で毒素を無害化するプラスチック抗体の設計指針を一般化することに成功したと発表した。同大大学院工学研究院化学工学部門の星野友助教らとカリフォルニア大学、スタンフォード大学、静岡県立大学との共同研究によるもので、成果は米科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of USA:PNAS」オンライン版に近日中に掲載される予定。

近年、がんやリウマチなどの特効薬として、抗体医療が有効であることが示されている。抗体医療は、がん細胞を標的とした場合を例にすれば、そのがん細胞が持っている正常細胞にはない目印を頼りに、そのがん細胞だけを攻撃する抗体に似た薬を使う療法のことだ。ただし、抗体医薬は高価であること、また分解されやすいために扱いが難しいという問題点があった。

今回、研究グループが開発したのは、安価なプラスチック原料のみから合成した数100nmサイズの微粒子で、抗体と同じように体内で毒素を無害化できることが示された。また、原料の配合日を最適化することでプラスチック抗体の動物体内での活性を最大化し、なおかつ、プラスチック抗体の副作用を抑制する方法を一般化したという。

なお、このプラスチック抗体は安価で、壊れにくいために次世代の医薬品として期待されるという。プラスチック抗体はカリフォルニア大学で合成され、動物実験は静岡県立大学で実施された。

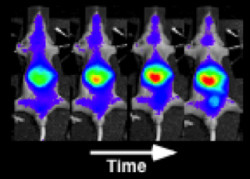

プラスチック抗体を注射したことにより、マウスの血液内に存在していた毒素が肝臓に移動していく様子(撮影:静岡県立大学 奥直人 教授)