仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

FSL、フルCMOSを用いたWCDMA/HSPA向けマルチバンド・パワーアンプを発表

富士通セミコンダクター(FSL)は11月10日、フルCMOSテクノロジーを用いてWCDMA/HSPAの通信方式に対応したマルチバンド・パワーアンプ(PA)「MB86C83」を開発、即日出荷を開始したことを発表した。サンプル価格は350円となっている。

ワイヤレスモバイル機器は、周波数帯の再編・新規割り当てにより、多数の周波数帯に対応する必要があり、複数の周波数帯に対応するために機器の中核機能を構成するRFフロントエンド部の送信部に、各々の周波数帯に対応した信号を基地局まで届かせるために増幅させるPAを配置する必要がある。しかし、将来のワイヤレスモバイル機器には、スリム化や軽量化などのニーズから搭載部品点数の削減や省スペース化が求められていた。

同製品は、フルCMOSテクノロジーで製造することにより、化合物半導体PAで見られる温度上昇に伴う電流増加現象がなくなり、その結果、高信頼性や周囲温度に対して安定的な特性を示すことが可能。

また、フルCMOSテクノロジー上に富士通研究所と共同で開発した高耐圧トランジスタ「EBV-Transistor(Enhanced Breakdown Voltage Transistor)」を採用したことで、使用頻度の高い低中出力電力モード時での高効率化を実現し、消費電力の削減を可能とした。

さらに、出力電力ディテクタ、温度センサ、インピーダンス整合回路などを1チップ化しているため、外付け部品点数の削減が可能となっている。

なお、同社は今後、次世代通信方式に向けたマルチモード2G・3G・4G(LTE)の通信方式に対応した1チップのマルチモード、マルチバンドPAを開発し、ワイヤレスモバイル機器向けにさらなる高機能・高性能かつ省スペース化したRFフロントエンドソリューションに向けた製品を提供していく方針としている。

フルCMOSテクノロジーを用いたパワーアンプ「MB86C83」

MATLAB/Simulinkを用いたコンピュータビジョンの研究開発ツールが登場

MathWorks Principal Technical Marketing ManagerのBruce Tannenbaum氏

MathWorksは11月2日、都内でMATLAB EXPO 2011を開催し、MATLABおよびSimulinkの活用方法などの紹介を行った。また、それに併せて、同社Principal Technical Marketing ManagerのBruce Tannenbaum氏がコンピュータビジョン向けに2011年4月より提供を開始した研究開発ツール「Computer Vision System Toolbox」の記者向け説明会を開催したので、その模様をお伝えする。

コンピュータビジョンがどういったものなのかは、弊誌連載の「コンピュータビジョンのセカイ – 今そこにあるミライ」をお読みいただければご理解いただけるだろうし、すでに幅広い分野で活用されていることもお分かりいただけると思うので割愛するが、「コンピュータビジョンの活用は、ハードウェアの高性能化、低消費電力化もそれを後押しもあり、コンシューマ製品での顔認識/顔検出や超解像、クルマの衝突安全、セキュリティなどで求められるようになってきた」(同)ということで、今後、さらに活用範囲が拡大することが見込まれている。しかし、一言にコンピュータビジョンといっても、用途に応じて、さまざまなアルゴリズムが存在し、また、同一用途に対しても複数のアルゴリズムが存在することから、それを開発し、さらに組込機器では、実機や開発ボードに搭載し、実際に動かして評価ということを、その都度行っていたのでは、開発期間はどんどん伸びていくだけで、同ツールボックスはそうした課題を解決することを目的に開発されたという。

コンピューティングパワーの向上により、従来、大型の専用機などでしか出来なかったコンピューティングビジョンが携帯端末クラスでも出来るようになってきた

同ツールボックスを用いることで、カメラからの画像データの取得、アルゴリズム開発および方式の確認、ポーティングまでを一括してMATLAB/Simulink上で行うことが可能となる。特に動画の取り回しを容易に行えるように工夫が施されており、動画の取り込み、前処理、動き検出、解析といった一連のワークフローの提供により、ハードウェアの知識が乏しいアルゴリズム開発者でも、プロトタイピングとして実機と同じような環境での動作確認などができるようになっている。

「Computer Vision System Toolbox」の登場以前からコンピュータビジョンをMATLAB/Simulink上で活用することはできたが、より体系的かつ専用関数などを用意することで、簡単にコンピュータビジョンの処理を出来るようにしたのが今回のポイント

例えば、組込機器で実際にカメラからの動画を処理しようと思うと、メモリの容量や処理速度、プロセッサやOSの種類などを加味して、実機の制作側のエンジニアと一緒に開発し、アルゴリズムにそうした問題を加味してやる必要があり、その都度、実機での評価を行い、再設計、再び実機での評価、という手戻りが発生していたが、より上流のアルゴリズム設計者がプロトタイピングをすることで、開発工数と負担の軽減を狙えるようになるというのが同社の主張である。

コンピュータビジョンのデモの1つ。適当に1台のカメラを横スライドさせて2枚の画像を撮影し、その差分から立体データを作り出すというもの。近くのものほど位置の座標のずれが大きく、奥に言うほど小さいことから、深さ方向を割り出している

そのため、同社では組込開発環境向けにSimulink上でコードの生成を行い、FPGAやCPU/DSP、EDAなどとの連携のほか、最近は組み込み分野でもエクリプスベースの開発が増えてきており、そうした連携も加味したソリューションを構築することが可能な各種ツールボックスの提供も行っている。

実際のデモでは、Simulinkのブロック線図とMATLABのコードを連動させ、かつLinux対応の画像ブロックを用いることで、MATLABベースおよびSimulinkのブロックベースという2種類のアルゴリズムをスイッチ1つで、オンザフライで切り替えて試すことが可能な様子も披露された。

MATLAB EXPO 2011会場でもデモ展示されていたWebカメラを用いて、無作為に動く虫をトレースするというデモのスライド各種。処理はBeagleBoardで行われている

実際に会場で公開されていたデモ

なお、同ツールもMATLAB/Simulinkのアップデート同様半年に1回のアップデートが行われており、現在MATLAB/Simulink 2011bの提供に合わせた機能強化として、特徴点の抽出アルゴリズムである「Speeded-Up Robust Features(SURF)」が採用されたほか、深さ方向の検出機能も搭載されており、今後も半年ごとにアップデートを繰り返していくことで、幅広いコンピュータビジョンの適用領域すべてに対応を図っていきたいとしている。

MATLAB/Simulinkを用いたモデルベース開発のイメージ。同ツールを用いることでコンピュータビジョンシステムの開発もモデルベースに落とし込んで実行できるようになる

ST、高分解能対応のMEMS3軸加速度センサを発表

STMicroelectronicsは、2個のステート・マシンを内蔵し、高分解能に対応した3軸加速度センサ「LIS3DSH」を発表した。

同製品はプログラマブル・ブロックにより、センサ内でのカスタム・モーション検知を可能にし、設定されたモーションに基づく電話応答、着信音のオン/オフ、歩数計のようなアプリケーションの起動など、モーション対応の携帯電話やスマート・コンスーマ機器において、システムの複雑さを軽減し、消費電力を低減することが可能となる。

内蔵されているステート・マシンが、カスタマイズされたモーション検知ベースのアプリケーションの柔軟な導入を可能にし、センサ内のプログラム機能を駆動させることでマイクロプロセッサの負荷を軽減する。これらの基本プログラムは、センサ・ファームウェア内の命令セットにある特定の動きを識別し、関連するアクションまたはアプリケーションを起動させることが可能だ。

また、検出範囲全体(±2g/±4g/±8g/±16g)にわたり精度の高い出力を提供し、時間経過と温度変化に対して優れた安定性を発揮することが可能なほか、パワーダウン・モード、スリープ・モード、内蔵FIFOメモリ・ブロック、温度センサ、自己テストなどの機能を搭載している。

なお、同製品は、2012年第1四半期に量産を開始する予定。単価は1000個購入時に約1.2ドルとしている。

3軸加速度センサ「LIS3DSH」

東大、miRNAがRNA分解タンパク質「MCPIP1」で調節されていることを発見

東京大学大学院医学系研究科の鈴木洋 特任助教および宮園浩平 教授らの研究グループは、細胞内のタンパク質の発現を調節し、がんなどのさまざまな疾患に関与するmicroRNA(miRNA)が、MCPIP1と呼ばれる新たなRNA分解タンパク質によって調節されていることを突き止めた。同成果は、米科学誌「Molecular Cell」に発表された。

ヒトの体を構成する細胞の中で、RNA(リボ核酸)は、通常DNA(デオキシリボ核酸)・ゲノムが持つ遺伝情報からタンパク質を組み立てる際の、遺伝情報のコピー・タンパク質の設計図として使われる。しかし、一方で、現在、タンパク質の設計図とならないRNAが細胞の中には多く含まれていることも明らかになっている。

中でも、microRNAと呼ばれる小さなRNAは、主に、タンパク質の設計図となる他のRNAを抑制することで、さまざまなタンパク質の産生を調節するというユニークかつ重要な機能をもっており、その標的とするタンパク質の種類が極めて多岐にわたることを反映して、多種多様な細胞の機能を調節するほか、発生のタイミングといった重要な生命現象、および、がんなどのさまざまな病気にも関わっていることが近年、明らかになってきており、miRNAの測定に基づく病気の診断法やmiRNAの働きを応用した治療法の研究が世界各所で進められるようになってきている。

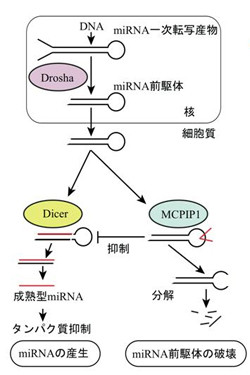

miRNAは、細胞の中でDNAから長いRNA(miRNA一次転写産物)として作られた後、核の中でDroshaと呼ばれるRNA切断タンパク質によって切断されることで、ヘアピン状のやや小さなRNA(miRNA前駆体)へと形を変える。その後、miRNA前駆体は、細胞質でもう1つのRNA切断タンパク質、Dicerによって切断されることで、成熟型のmicroRNAへと変換され機能するようになる。

miRNAが細胞内で作られるこれらの過程はこれまでの研究で明らかになってきたが、一方で、miRNAの量が細胞内でどのように維持されているのか、あるいは、miRNAの量が細胞内で減るときにどのような仕組みで減るのかについてはほとんど分かっていなかった。例えば、がんでさまざまなmiRNAが減ってしまうメカニズムを理解するためには、特にこの謎を解明することが重要である。

今回、研究グループは、MCPIP1と呼ばれる、Drosha、Dicerとは別の新たなRNA切断タンパク質が、miRNA前駆体を分解・破壊することでmiRNAの産生を抑制することを突き止めた。

さまざまなRNAに結合するタンパク質がmiRNAの調節に関与している可能性を検討した結果、細胞の免疫応答に関係するMCPIP1と呼ばれるタンパク質がmiRNAの活性と発現量を強く抑制することが判明。詳細に調べた結果、MCPIP1は、細胞質でmiRNA前駆体をRNA切断タンパク質として破壊し、DicerのRNA切断による成熟型miRNAの産生を阻害することが見出された。

Drosha、DicerによるmiRNA産生機構と、MCPIP1によるその抑制

DicerもMCPIP1もともにRNA切断タンパク質だが、DicerがmiRNA前駆体のヘアピン構造の一本鎖状のループ部分と二本鎖状のステム部分の境界を規則正しく切断するのに対し(二本鎖状のステム部分が成熟型miRNAとなる)、MCPIP1はヘアピン構造のループ部分を不規則に切断することが明らかとなり、小さなRNAの誕生と破壊を司る2つのRNA切断タンパク質が細胞内にともに存在し、miRNAの産生を巧妙に調節するという新たな概念に到達した。

DicerとMCPIP1によるmiRNA前駆体の切断の仕方の違い

また、多くのがんでさまざまなmiRNAの発現異常が認められ、Dicerの発現量とがんの予後が関係することも報告されている。肺がんの遺伝子発現データを解析した結果、この解析でもDicerとMCPIP1が拮抗する関係にあることが示唆された。

これらの知見は、miRNAシステムの負の調節機構を明らかにし、miRNAが作られ機能する基本メカニズムと生命の進化の過程におけるその変遷をより深く理解し、がんなどのさまざまな病気でのmiRNAの異常を理解するための新たな視点を提供するものとなるほか、人工的な核酸などを薬として使う場合の細胞内のRNAの変化を理解し予測するためにも重要な知見であると考えられると研究グループでは説明している。そのため、この発見をもとに、miRNAとさまざまな疾患の関係に関する研究、およびこれに基づく診断・治療への応用に向けた研究が進展することが期待されるという。

「京」コンピュータが京速を達成

2011年11月2日に理化学研究所(理研)と富士通は記者会見を行い、「京」スパコンがLINPACKで10.51PFlopsの性能を達成したと発表した。京は億、兆の上の単位であり、10.51PFlopsは1.051京Flopsで、「京」コンピュータは名実ともに京速を達成したことになる。

理研と富士通が10.51PFlops達成を発表。左から、理研の次世代スーパーコンピュータ開発実施本部 プロジェクトリーダー兼副本部長の渡邊氏、理研の同本部 副本部長および計算科学機構 機構長の平尾氏、富士通の副社長の佐相氏、富士通の次世代テクニカルコンピューティング開発本部 本部長の追永氏

「京」コンピュータは今年6月のTop500で1位になったが、この時は、まだ納入の途中で、672筐体で68,544CPUでの測定でLINPACK8.162PFlopsを達成していた。その後も、東日本大震災で納入がストップした時もあったが、毎週8~16筐体、多い時には32筐体が納入され、8月30日に864筐体全部が揃った。

864筐体フルシステムとなった「京」コンピュータ(写真は理化学研究所提供)

10月7日~8日にかけて、この88,128CPUのフルシステムでのLINPACKの測定を行い、10.51PFlopsを達成し、Top500に結果を提出した。これは世界初の10PFlops超えの結果と思われる。11月12日からシアトルで開催されるスパコン関係の学会であるSC11で次回のTop500が発表されるが、米国の20PFlops計画は2012年になると見られ、未知のダークホースが出てこなければ「京」がトップを維持するとみられる。

この10.51PFlopsはピーク性能である11.28PFlopsの93.2%にあたり、6月の時の93.0%より、わずかであるがピーク比率は向上している。LIPACKの性能は、解く問題のサイズが大きい方が演算あたりのメモリアクセス回数が減るので、高い性能を出しやすい。問題サイズはシステムのメモリ量で制限されるのであるが、CPU数が増加した分システム全体のメモリ容量が増え、6月の時点より約10%大きな11,870,208次元の連立一次方程式を解くようにしたことがピーク比率改善の主因であるという。

問題サイズの増大による計算量の増加と、CPU数の増加の結果、このLINPACKプログラムの実行には29時間28分かかり、6月の測定の28時間0分より約5%長い時間が掛っている。また、消費電力は13MWとのことであり、6月の測定時の9.9MWからほぼCPU数に比例して増加している。

ハードウェアは揃ったのであるが、ソフトウェアは新規で過去に例のない大規模なものであり、大規模ハードウェアで動かしてみるとある程度の不具合が出てくることは避けられない。このため、現在は、システム全体を2PFlops程度の区画に分割して、それぞれの2PFlopsシステムを使ってOS、ファイルシステム、ジョブ管理、コンパイラなどのシステムソフトの開発を継続している。

そして、2012年2月から6月にかけてフルシステムでこれらのシステムソフトウェアを動かす総合評価を行い、6月末には計算機システムとして完成という予定である。

もちろん、「京」コンピュータはハードウェアを作ってTop500で1位を取ることが目的では無く、

予測する生命科学・医療および創薬基盤新物質・エネルギー創成防災・減災に資する地球変動予測次世代ものづくり物質と宇宙の起源と構造

という戦略5分野でのアプリケーションの開発と実行、そして、その結果を我々の生活の改善や人類の知識の獲得につなげることが重要である。

このため、ハードウェアの納入やシステムソフトウェアの開発と並行して、2011年4月からグランドチャレンジ(従来のスパコンでは能力不足で解けない大規模問題)や戦略5分野の一部のユーザには2PFlops規模のシステムを提供して、試験利用を開始しているという。

今回のSC11では、「京」コンピュータを使って10万原子規模のシリコンナノワイヤの電子構造を解析した論文が発表される予定である。従来の解析では原子数が少なく短いワイヤしか解くことが出来ず、電気伝導などを詳しく解析できなかったが、10万原子の長いワイヤの解析で現象の理解が進むと期待されているという。また、この論文の概要によれば、55,296CPUを使い3.08PFlopsという結果を得ているという。これはピーク性能の43.63%であり、実アプリケーションとしては非常に良い効率を実現している。

この論文では締切時期の関係で、測定はフルシステムの2/3程度の規模のシステムで行われているが、SC11での発表時にはフルシステムでの測定結果が示されると考えられる。そうすると実アプリケーションで4PFlopsを超える結果となるので、Gordon Bell賞の最有力候補である。

そして、「京」コンピュータは、2012年11月から共用を開始する。ハードウェアやシステムソフトウェアの開発と並行して、既にアプリケーションの開発も進んでおり、共用が開始されればいろいろな成果が出てくることが期待される。「京」の利用は、研究成果を公表する計算については無料で、そして、有料となるが結果は非公開とする私企業の利用も認める方向であるという。