仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ADI、タクティカル・グレードの10自由度MEMS慣性測定ユニットを発表

Analog Devices(ADI)は、第3世代のiSensor MEMS IMU(慣性測定ユニット)「ADIS16488」の一般向け提供を開始したことを発表した。

同製品はタクティカル・グレード(Tactical Grade)(<10°/hr)の性能を持つ10自由度(DoF)センサで、3軸ジャイロセンサ、3軸加速度センサ、3軸磁気センサ、そして圧力センサを1パッケージに集積しており、タクティカル・グレードに加え既存のジャイロ/IMU製品に比べ、gエフェクト、温度特性、および動作周波数帯域幅などの主要な性能を最高100倍まで向上している。

動作は、すべての組み込み補償機能を含め、すべて自律しており、電源投入後500msで有効データがSPIインタフェースから提供され、工場出荷校正と、内蔵のADI Blackfinプロセッサによるフィルタリングや、その他の動作・測定条件の変数設定を調整できるため、設計統合時間とリスクの主な要因を低減することが可能となっている。

主な特長としては、ジャイロのバイアス動作時安定性が6o/hr、同ダイナミック・レンジが450°/s、同角度ランダム・ウォークが0.3°/rt-hr、同ノイズが0.005o/s/√Hz rmsとなっているほか、非線形性0.01%、バイアス温度係数0.0025o/s/oC、感度温度係数35ppm/oC、加速度センサの動作時安定性100μg、同センサのダイナミック・レンジ±18g、X/Y/Zアラインメント精度0.05o、帯域幅330Hz、磁気センサのダイナミック・レンジ±3.5ガウス、圧力センサのダイナミック・レンジ10~1200mbarとなっている。

なお、コネクタ・インタフェース付き47mm×44mm×14mm 24ピンモジュールで提供され1000個受注時の単価は1190ドル(米国での販売価格)となっている。

タクティカル・グレードの性能を持つ10自由度(DoF)センサ「ADIS16488」

スパコン関連人気記事まとめ

今週のエンタープライズchでは、エレクトロニクスカテゴリのスパコン関連記事が人気を集めました。ここでは、京速を達成した「京」コンピュータの話題を中心にまとめています。11月12日からは、米シアトルでスパコンの国際会議「SC 11」が開催される予定であり、再びTop500が公表される見通しです。小誌では引き続き先端スパコンの話題を提供してまいります。

【レポート】「京」コンピュータが京速を達成 – Top500の首位堅持に期待

2011年11月2日に理化学研究所(理研)と富士通は記者会見を行い、「京」スパコンがLINPACKで10.51PFlopsの性能を達成したと発表した。京は億、兆の上の単位であり、10.51PFlopsは1.051京Flopsで、「京」コンピュータは名実ともに京速を達成したことになる。

【レポート】「京」スパコンセンターはどのように作られているのか (1) メッセージ性のある建築、環境に調和した建築を目指した設計

2011年6月のTop500で1位を獲得した「京」スーパーコンピュータ(スパコン)が富士通製であることは良く知られているが、神戸のポートアイランドにある京スパコンを入れる計算科学研究機構の建物(以下、京センター)を誰がどのように設計したかは、殆ど知られていない。

【レポート】「京」スパコンシステムの詳細が明らかに (1) 「京」スパコンの全体構成が明らかに

2011年6月のTop500で1位を取った「京」スパコンについては、SPARC64 VIIIfxプロセサやTofuインタコネクトについては情報が出てきているが、まだ、システムの全貌や、ソフトウェアがどのようになっているのかについては殆ど情報が無かった。

【レポート】ポスト「京」コンピュータはどうなるのか (1) 次世代スパコンの開発開始で米国に遅れをとっている日本

「京」コンピュータが8.162PFlopsを達成し、中国の天河1Aに3倍以上の差をつけてTOP500の1位になったばかりで、ポスト「京」コンピュータは気が早すぎると思われるかもしれないが、そんなことはない。

【レポート】「京」コンピュータと海外スパコンの状況

6月27日と28日に東京大学(東大)で開催されたシンポジウムにおいて理化学研究所(理研)の平尾副本部長の特別講演があり、その中で「京」コンピュータに関して、8.162PFlopsを達成してTOP500 1位となった今回のシステム規模は672ラックと述べられた。拙著の記事では、548,352コア、68,544チップであり、1筐体に96チップが搭載されているので、714筐体と書いたのであるがこれは間違いであった。672筐体では1筐体あたりのチップ数は102個となる。

【レポート】「京」スパコンがTop500で1位に輝く – 日本では地球シミュレータ以来の快挙

ドイツのハンブルグで開催されたISC(International Supercomputing Conference)に合わせて恒例のTop500リストが更新され、理化学研究所(理研)と富士通が開発中の「京」スパコンが8.162PFlosで 1位に輝いた。「1位じゃないとダメなんですか」発言もあったが、とにかく1位になったことは日本としては2002年から2004年に1位を占めた地球シミュレータ以来、久しぶりの快挙である。また、富士通としては1993年から1995年に1位を占めたNWT(Numerical Wind Tunnel:航空宇宙技術研究所の数値風洞)以来の1位である。

【レポート】HPCシンポジウムで見えた京速コンピュータ「京」の開発状況

2011年2月16日に理化学研究所(理研)で行われたHPCシンポジウムにおいて、理研の次世代スーパーコンピュータ開発実施本部の開発グループの横川ディレクタが「京」システムの開発状況を説明した。

富士通、「次世代スーパーコンピュータ」の出荷を開始

富士通は9月28日、理化学研究所(理研)と共同で開発・製造を行ってきた「次世代スーパーコンピュータ(愛称:京)」の出荷を開始したことを発表した。今後、兵庫県神戸市にある理研の計算科学研究機構に納入され、2012年秋の供用開始を目指して設置・調整が行われることとなる。

次世代スパコンの愛称 – 一般公募による募集の結果、「京」に決定

理化学研究所(理研)は7月5日、理研が実施主体となって推進している次世代スーパーコンピュータ(次世代スパコン)の愛称を「京(英語名:”K computer”)」と決定したことを発表した。

富士通、SPARC64 IXfx搭載で最大23.2PFlosを実現可能な汎用スパコンを発売

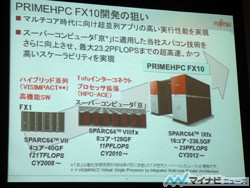

富士通は11月7日、次世代SPARCプロセッサ「SPARC64 IXfx」を搭載し、1ラックあたり2.5TFlopsの理論演算性能を実現したスーパーコンピュータ(スパコン)「PRIMEHPC FX10」を発表した。

同スパコンは最大1024ラック/98304ノード、6PBのメモリにより23.2PFlopsの理論演算性能をうたっている。2011年6月のTop500で1位になった次世代スーパーコンピュータ「京」で用いられたプロセッサ「SPARC64 VIIIfx」で採用していた自社45nmプロセスから、SPARC64 IXfxでTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing)の40nmプロセスへと変更され、1プロセッサに16コアを内蔵。1コアあたり1848GHz(マルチラックモデル)もしくは1.650GHz(シングルラックモデル)で動作し、理論演算性能はそれぞれ236.5GFlops、211.2GFlops、電力あたりの処理性能は約2GFlops/Wを実現している。

また、「京」でも採用されたインタコネクト「Tofu」や、独自ミドルウェア「Technocal Computing Suite」のコンパイラ、ライブラリなどに加えて、独自技術である「VISIMPACT」により、MPI並列を組み合わせるハイブリッド並列への移行自動化が可能となっている。

FX10の特長

同スパコンは最大1024ラック/98304ノード、6PBのメモリにより23.2PFlopsの理論演算性能をうたっている。2011年6月のTop500で1位になった次世代スーパーコンピュータ「京」で用いられたプロセッサ「SPARC64 VIIIfx」で採用していた自社45nmプロセスから、SPARC64 IXfxでTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing)の40nmプロセスへと変更され、1プロセッサに16コアを内蔵。1コアあたり1848GHz(マルチラックモデル)もしくは1.650GHz(シングルラックモデル)で動作し、理論演算性能はそれぞれ236.5GFlops、211.2GFlops、電力あたりの処理性能は約2GFlops/Wを実現している。

FX10の概要。シングルラック版とマルチラック版があり、価格はシングルラック版で5000万円程度。マルチラックモデルは構成により価格が異なってくるが、ざっくりと1PFlopsで50-70億円程度とのこと

また、「京」でも採用されたインタコネクト「Tofu」や、独自ミドルウェア「Technocal Computing Suite」のコンパイラ、ライブラリなどに加えて、独自技術である「VISIMPACT」により、MPI並列を組み合わせるハイブリッド並列への移行自動化が可能となっている。Tofuについては「京」に導入したものとアーキテクチャ的には同一のものとのことで、プロセスシュリンクなどは施されていないという。

SPARC64 IXfxの概要。1プロセッサあたりの消費電力は110W。シングルラックモデルだと、1システムあたり約20kW程度になるという

超並列スパコンの要となるTofuインタコネクトの概要。こちらは「京」に採用されたものと同じものが採用されている

さらに、運用面での工夫として、ミドルウェアのほか、Linuxをベースに超並列HPC向けに最適化を施したほか、10万台規模の計算ノードの制御を速やかに行うことを意識した階層化による分散処理の導入、そして言語処理にも同社がベクトル機を提供してきた時代から取り組んできた自動並列化技術を取り入れた高並列化コンパイラ/自動SIMD化対応や、Open MPIをベースとしたTofuトポロジへの最適化などが施されている。

ミドルウェア、運用管理環境、言語処理などのソフト面でも超並列での処理に最適化を施す工夫が施されており、そうしたコミュニティの活性化なども目指していくとする

同社では国家レベルでのHPC活用プロジェクトが世界各地で動きを見せてきていることを背景に、2015年にはHPCサーバ市場は1兆円規模に成長し、サーバ市場の1/4を占めるまでに大きくなると見ており、HPCのハイエンド分野には今回のFX10を、ミドルレンジにはPCクラスタ製品、そしてそこまで必要としないレベルの企業にはクラウドサービスとしてHPCの能力を提供していくことで、シミュレーション活用による「ものを作らないものづくり」による低コスト化、短TAT化などの支援を行い、現在の2%のシェアを10%まで引き上げたいとしている。

HPCの中でも処理性能や投資金額などに応じてハイエンド、ミドルエンド、ローエンドと分けることができる。今後の市場拡大の鍵を握るのは、クラウドによるユーザー層の拡大と、経済活動の進展による大規模演算能力への要求の増大だという

すでに欧州では英国ウェールズの産業活性化を目指すプロジェクト「High Performance Computing Wales (HPC Wales)」のパートナーとして指名されている。同プロジェクトは欧州市場の軟化が生じても、ほぼ計画通りの投資が進められている英国でも期待されている産業活性プロジェクトであり、富士通でもこうした政府系ビジネスを足がかりに、その地域、国家全体への浸透を狙っていくとしており、日本および欧州を第1ステップ、中東やアジア新興国などを第2ステップ、そして自国企業による競争力拡大などの意味も持たせたExaスケールのスパコン開発計画などを進める米国や中国への進出を最終的な目標と位置づけた取り組みを行っていくとしており、すでに世界展開に向けて欧州にHPCの拠点を設立するための検討を開始したという。

なお、同社ではGPUコンピューティングやIntelのMICアーキテクチャなどについても、「IntelのKnightシリーズは8SIMD、GPGPUは16SIMDだと思っており、単に演算器を増やすほうがコアを増やすよりも確かに増やすトランジスタ数の問題では楽になる。しかし、もう1つの問題として、超並列演算を低消費電力で実現するためにはインタコネクトをCPUに内蔵する必要がある。我々はTofuで、その第一歩を築けた。我々のほか、こうしたアプローチが現在出来ているのはIBMがBlue Geneで実現しているだけであることを考えれば、我々が一番Exaスケールの実現に近いと思っている」と、2018-2020年ころが目標とされているExaスケールを20MW程度で実現するのに、最も近いのは富士通であることを強調した。

会見した富士通のテクニカルコンピューティング・ソリューション事業本部 本部長の山田昌彦氏(左)、同執行役員副社長の佐相秀幸氏(中央)、そして同次世代テクニカルコンピューティング開発本部 本部長の追永勇次氏(右)

FX10のシステムボード。CPUとICCは水冷。メモリは空冷のハイブリッド仕様。水冷式にすることで、動作温度を下げられ、これにより故障率を下げることができるようになる

シーメンスPLM、Solid Edge向けサプライヤ部品提供ポータルサイトを開設

PLMプロバイダであるシーメンスPLMソフトウェアは、同社の2D/3D CADツールの最新版「Solid Edge ST4」を含むSolid Edgeのためのサプライヤ提供の部品カタログを収録したWebポータル「solidedge.partcommunity.com」を開設したことを発表した。

同ポータルから、Solid Edgeネイティブの3Dフォーマットで、数百万点規模の市販部品やアセンブリモデルへのアクセスが可能になる。同ポータルは、ドイツのパーツマネジメントとプロセスの最適化に特化したソフトウェア開発会社CADENASとのパートナーシップにより実現したもので、同オンライン・カタログを利用することで、購入したサプライヤやカタログ部品を手動でモデリングする作業を不要にすることが可能となる。

また、ユーザーは自社の製品に取り込もうとしているサプライヤ部品の発注可否、入手可否、メーカー保証の有無を知ることもできるため生産遅延のリスクを低減し、競合他社に先んじて製品をいち早く市場投入できるようになるとシーメンスPLMでは説明しているほか、構成した部品の過去のダウンロードの有無の確認や、カタログへのアクセスをプロジェクト固有のログイン画面により管理や制限することができるという。

同ポータルには、実際のソリッド・モデルは収録されておらず、オーダーごとにSolid Edgeネイティブの3Dモデルがリアルタイムに作成される。そのため、ユーザーがバルブやアクチュエータ、ベアリングなどの膨大な数の部品にアクセスするだけで、システムが自動的に部品メーカーへの発注や入手が可能な部品のサイズ、オプション、フィーチャを構成することが可能である。

調べることが可能な部品点数は、数百万点規模の部品の構成が可能なカタログが300点以上収録されているとのこと。そのためユーザーは、特定の部品メーカーまたは部品番号に基づいて標準のカタログ部品を検索できるだけでなく、部品の形状検索も2011年末までには利用可能となる予定で、メーカー名は特定できないものの形状だけは分かっているような場合でも検索が可能になるという。

さまざまなメーカーのパーツカタログが用意されており、その中から好きなものを選ぶことが可能。また、数があまりに膨大なため、探し方も形状から、といったこともできるようになる予定

このほか、部品やアセンブリを選択すると、電子メールを介して関連する情報やジオメトリの完全なパッケージへのアクセスや表示、またユーザのコンピュータやSolid Edgeへの直接のダウンロードが可能なほか、Solid Edgeネイティブの正確な3Dモデルに加え、完全なフィーチャ・ツリーや、部品接続の簡単なモデリングに必要な定義済みのインタフェースも提供されたり、オプションで標準のカタログ部品に関する詳細な製品シートのデータや設計図面に取り込み可能な2Dビューの入手も可能だという。

これら標準部品は、各メーカーにより、Solid Edgeの最終的な製品設計内における幾何学的形状と部品番号、形状の適正、適合度、機能の正確性が保証されており、これにより、最終的にはアセンブリ設計期間の短縮と、追加作業を伴うことなくより現実的なアセンブリや正確な部品リストの作成を実現することができる。

なお、両社は、Solid Edgeの旧バージョンを使用しているユーザーの投資を確実に保護するため、Solid Edgeのバージョン17まで遡り、同バージョンのユーザーによる同ポータルへのアクセスおよびモデル入手を可能にしているほか、すでにSolid Edge ST4にアップグレードしているユーザーの場合、Solid Edgeの起動画面から直接同同ポータルにアクセスできるようになっているという。

ZMP、米GSICと相互技術交流と共同マーケティングで協業へ向けて始動

ゼットエムピー(ZMP)と米GeckoSystems International Corporation(GSIC)は、自律移動サービスロボットおよび次世代モビリティの分野で相互技術交流および共同マーケティングを開始する旨の覚え書きを締結し、協業へ向けて協議していくことで合意したことを共同で発表した。共同マーケティングは日米だけでなく、世界各国に対して行うとしている。

具体的には、モバイル・サービスロボット、自律移動車いす、自律移動自動車の分野で両社は共同プロジェクトを検討中だ。高齢者や障害を人々が安心で快適な生活を送るためのサポートとなる技術および製品を開発し、提供していくことを目指すとしている。

なお、今回の締結は、8月にZMPが発表した、ロボットの移動制御技術の募集や管理を平山国際特許事務所と共同で行っている中での取り組みの1つだ。今回の件に関しても、両社の貢献度に応じた成果配分や知的財産の管理を平山国際特許事務所が行うことになる。

GSICに関しては、以下の通り。

会社名:GeckoSystems International Corporation(ゲッコーシステムズ・インターナショナル株式会社)所在地:アメリカ合衆国ジョージア州コンヤーズ市CEO:マーティン・スペンサー設立年月日:1997年10月15日資本金:797万ドル(約6億円)生産品目:モバイルロボット・ソリューション(パーソナルサービス、セキュリティサービス用途)ビジョン:個人用、ビジネス用、政府使用の実用的なモバイルロボットソリューションの開発および提供製品の特徴:モバイルロボット技術(BaseBot)は、家庭や職場環境で、あらかじめ設定された目的地に向かって障害物に衝突することなく、障害物を避けながら自律駆動が可能。15年にわたって開発してきた数多くのソフトウェアが、この自律駆動モバイルロボットを支えている。老人ケア、車椅子の弱者ケア、ヘルスケア、監視パトロール、販売促進用など多くの用途で活躍中。

画像1。GSICのパーソナルケアロボット「CareBot」