仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

<地下鉄サリン20年>オウムの本質はサリン事件の頃と「変わらない」

[写真]2012年6月15日、地下鉄サリン事件の送迎役などを担ったとして、オウム最後の特別手配犯、高橋克也容疑者が逮捕された(ロイター/アフロ)

1995年3月20日。月曜朝の地下鉄は、いつものように通勤客らを東京都心へと運んでいました。午前8時過ぎ、霞ヶ関駅を通る千代田線、丸ノ内線、日比谷線の3路線5車両の車内で猛毒サリンがまかれました。地下鉄サリン事件です。オウム真理教による犯行でした。霞ヶ関や築地駅はサリンを吸ってしまった乗客らでまさに阿鼻叫喚。たくさんの方が死傷し、いまだに後遺症に悩む被害者も数多くいます。

地下鉄サリン事件は、1994年6月の松本サリン事件と合わせて、世界初の化学兵器テロとされます。しかし事件から20年が経過し、オウムが起こした一連の事件をよく知らない世代も出てきました。近年、再び信者が増加しているとも伝えられます。現在のオウム真理教はどういう状況にあるのか。元公安調査庁東北公安調査局長の安部川元伸氏に寄稿してもらいました。(敬称略)

「衆生救済」という美名の下に

[写真]オウム真理教の教祖だった麻原彰晃。グル=麻原の命令は絶対だった(撮影日不明資料写真)(ロイター/アフロ)

2011年12月31日の深夜、17年間にわたって逃亡生活を続けていた平田信(被告)が丸の内警察署に出頭しました。同被告は、1995年の目黒公証役場事務長、假谷清志氏の拉致・殺害に関与した容疑などで警察から特別指名手配されていました。

その平田被告が別の容疑者の裁判で証言に立った際、「オウムでは、グル(麻原)の意志を100 %実践するロボットにならなければならず、それで私たちは、麻原の指示はやらざるを得ない状況でした」という内容の証言をしています。数々のオウム犯罪に関わった多くの被告は、裁判で平田被告と同様の証言を行っていますが、これは、単に罪を逃れるための詭弁というよりも、オウム真理教という異常な集団の中で、ほとんどの信者が同様の心理状態にあったことを物語っていると思われます。それだけ、麻原のマインドコントロールが強力で、尊師の命令は絶対という、麻原個人または組織に対する恐怖が自制心という防波堤を大きく越えていたということではないでしょうか。

それが、オウム真理教の宗教教義であり、「衆生救済」という美名の下に、反対する者、気に食わない者を次々に殺害し、挙げ句に日本政府の転覆にまで妄想を膨らませることになったわけです。仏教教義を歪曲し、全く自分の都合のために信徒を使い、教団を誤った方向に導いていった責任は甚大であり、何としても償うべきだと思います。

アレフ(主流派)とひかりの輪(上祐派)

地下鉄サリン事件の翌年の1996年、公安調査庁長官は、破壊活動防止法に基づき、公安審査委員会にオウム真理教の解散処分請求を行いましたが、既に主要幹部のほとんどが逮捕され、厳しい衆目監視下のオウム真理教に「将来の明らかな危険性があるとは認められない」との同委員会の判断で、請求が棄却されてしまいました。

しかし、あれほどの事件を起こしたオウム真理教です。もう危険性がなくなったとは世間の誰もが認めてはいませんでした。事実、教団は、各所に拠点施設を確保したため、教団によるテロや反社会的行動を恐れる地域住民により激しい反対運動が起き、トラブルが絶えませんでした。

そこで、1999年12月に「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(略称「団体規制法」)が成立し、年内に施行されました。この法律は、オウム真理教の危険性を引き続き明らかにする必要があることから、3年を超えない期間(更新可能)を定めて、教団に対し公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができるというもので、今年1月、5回目の更新が公安審査委員会によって認められました。

教団の欺瞞性はこれでも衰えを見せません。オウム真理教時代の汚名から人々の目を逸らし、観察処分から逃れるために、組織名を「アレフ」に変え(2000年2月)、責任者となった上祐は、麻原の影響力はもはや存在しないと主張しました。さらに、麻原の扱いをめぐって教団内部で対立が生じたため、上祐ほかが「アレフ」から分離して「ひかりの輪」を創設(2007年5月)し、麻原に関するビデオや機材を施設内から取り除き、「麻原隠し」を進めました。

しかし、それもこれも、団体規制法を何とかすり抜けようとする方便としか思えません。主流派の施設内では、今も麻原の写真を堂々と掲げており、麻原を絶対的に信奉する信者の心が今も変わっていないことが分かります。しかも、一連の事件に関与し、裁判で有期刑に処された信徒たちの中には刑務所からの出所後、教団に次々と戻ってくる者がいるという報告もあります。

こうした実態を見ると、教団の本質は、サリン事件の頃と何も変わっていないのではないでしょうか。少なくとも、このように見られても仕方ありません。こうした教団に対し、今後も解明しなくてはならないことは山ほどあると思いますし、国民の安全と安心を確保するためには、観察処分は是非とも必要な作業なのだと思います。

事件から20年 引き続き入信者が

オウム真理教が引き起こしたサリン事件から20年経過したいま、リアルタイムで事件を見た人はだんだん少なくなってきています。特に、若者の中には、オウムといってもピンと来ない人も多いでしょう。オウムは、例によって騙しのテクニックを使ってそういう若者を組織に取り込んでいるようです。

公安調査庁の「内外情勢の回顧と展望」(2015年1月発行)を見ると、国内の信徒数は、出家と在家を併せて1650人(2014年11月末現在)いるそうです。教団名を秘匿してヨガ教室やイベントを開催し、神秘の世界に興味を示す若者を巧みに引き込んでいるといわれます。

信徒の数は、ここ2年間はほぼ横ばいでしたが、2014年は、北海道や近畿地方でかなりの数の新しい信者を獲得し、増加傾向です。

外国政府はオウムをどう見ているか

[写真]オウムのロシア支部の道場。2000年代初頭に実際に使用されていた

オウム真理教が地下鉄・松本両サリン事件を起こしたことは、世界中を震撼とさせました。これは大量破壊兵器を使用した明らかな無差別型のテロ行為であり、これを実行したオウム真理教を明確にテロ組織と認識したのです。

米国政府は、1997年10月、オウム真理教を「外国テロ組織」(FTO:Foreign Terrorist Organizations)に指定しました。「外国テロ組織」に指定されると、信徒の米国入国が拒否され、米国内の資産も凍結されます。この制度では、5年間テロを起こさなければ指定が解除されることになっていますが、オウム真理教の場合は、指定後18年経っても解除されていません。米国政府も、指導者麻原の危険な教義を今後も厳格に監視していく必要があると述べています。

また、米国国務省が毎年発行している「テロリズムに関するカントリー・レポート」(Country Reports on Terrorism)は、オウム真理教はロシアにも160人ほどの信徒を抱えていると報告しています。かつて、教団の幹部がロシアで武器の実射訓練を受け、戦闘用にヘリコプターを購入するなど、ロシアとの関わりにも深いものがありました。特に注目されたのは、2000年7月に発覚した、ロシア人信徒3人による武器不法所持事件(シガチョフ事件)です。ロシア連邦保安庁の調べでは、ロシア人信徒3人は、日本の拘置所にいる麻原を奪還しようと計画し、日本で連続爆弾テロを起こそうとしたとのことです。

未曾有のテロ 風化させるな

地下鉄サリン事件から20年の月日が流れましたが、この未曾有のテロを決して風化させてはいけません。教団も、まず閉鎖的で欺瞞的な体質を改め、反省すべきは真摯に反省し、被害者及び家族への補償も誠意を込めて行わなければなりません。教団の危険性が払拭されない限り、公安調査庁の観察処分は続くでしょうし、国際社会もテロ組織としての烙印を取り下げることはないでしょう。

—————————————————

■安部川元伸(あべかわ・もとのぶ) 神奈川県出身。1975年上智大学卒業後、76年に公安調査庁に入庁。本庁勤務時代は、主に国際渉外業務と国際テロを担当し、9.11米国同時多発テロ、北海道洞爺湖サミットの情報収集・分析業務で陣頭指揮を執った。07年から国際調査企画官、公安調査管理官、調査第二部第二課長、東北公安調査局長を歴任し、13年3月定年退職。著書 「国際テロリズム101問」(立花書房)、同改訂、同第二版

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

ハイキャリア女性が新卒として入社したい企業、1位は「PG」

LiBは19日、「就職活動生や新入社員の時期に戻れるなら…」というテーマに関する調査結果を発表した。調査期間は3月2日~11日、対象はキャリアを積んだ女性会員173名。

新卒では「失敗も受け止めてくれる環境」が重要

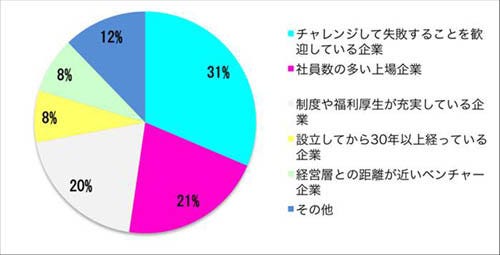

「新卒で入社するのに適した会社はどんな会社だと思うか」という問いに対し、31%が「チャレンジして失敗することを歓迎している企業」と回答。2位以下は「社員数の多い上場企業」(21%)、「制度や福利厚生が充実している企業」(20%)、「経営層との距離が近いベンチャー企業」(8%)、「設立してから30年以上たっている企業」(8%)となった。

「新卒で入社するのに適した会社はどんな会社だと思うか」

理由としては、「若い頃は経験も少なく、失敗も多いはず。その失敗を先輩や上司が受け止め、成功につなげられるように導いていく環境がなければ、社員も育たないし会社も発展しないと思うので」(40代 正社員 管理職)、「今の子たちは、失敗して自分自身や経歴が傷付いたりするのを考えて自分から行動を起こす人が少ない」(30代 正社員 チームリーダー職)、「チャレンジしないと失敗も成功もない。失敗することでよりよくするための改善に向き合えるから」(40代 正社員 管理職)という声が寄せられた。

新卒で入るとしたら…?

「今新卒で入るとしたら、どこの企業に入社したいか」については、1位「P&G」、2位「リクルート」、3位「Google」という結果に。上位3位中、2社が外資系企業となった。

「今新卒で入るとしたら、どこの企業に入社したいか」

「自分がもう一度就活できるなら、どんなことに力を入れるか」という問いには、半数以上が「キャリア&ライフプランをしっかり考える」(58%)と回答。2位以下は「もっと業界研究をする」(18%)、「先輩に直接話を聞く」(13%)、「資格を取る」(10%)、「成績を上げる」(1%)となった。

「自分がもう一度就活できるなら、どんなことに力を入れるか」

具体的には「『就職すること』が目標となっており、やりがいや適性などは全く考慮していなかったため、仕事に対するモチベーションが下がってしまったため。また、勤務地にもこだわっていなかったため、居住地への不満なども出てきてしまい、後悔しているため」(30代 正社員)、「金融機関に勤めている2人の子供の母です。金融機関は、非常に保守的な、男性だけで成り立っている組織のため、子供のいる役席者は、職員数3000人の中、数人しかおりません。就職活動中の大学生に戻れるのなら、『子供がいても働いている女性はいるか』『そもそも、単なる事務作業員の立場ではなく、女性社員を必要としているか』を確認したいと思います」(40歳以上 管理職)などの声が上がった。

キャリアに対する自信、自己評価が低いのは日本・ドイツの女性

PwCは12日、「”ミレニアル世代”の女性の仕事観とキャリア」に関する調査結果を発表した。調査対象は世界75カ国のミレニアル世代(1980年から1995年の間に生まれた世代/20~35歳)の女性8,756名。

企業の昇進は男性偏重か?

調査の結果、ミレニアル世代の女性は「現在の職場でトップレベルまで昇進できる」と考えていることが明らかになった。特に入社間もない女性はその傾向が強く、49%が「トップレベルまで昇進できる」と回答している。

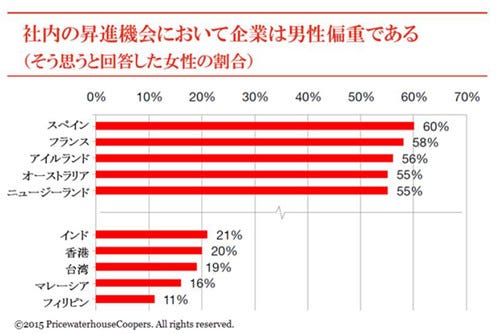

「社内の昇進に関して企業は男性偏重であると思うか」という問いに対しては、43%が「そう思う」と回答し、2011年の調査から14%増となった。国別に見ると、「スペイン」(60%)、「フランス」(58%)、「アイルランド」(56%)では「男性偏重」と回答する割合が高く、「フィリピン」(11%)、「マレーシア」(16%)、「台湾」(19%)は2割未満にとどまった。

「社内の昇進に関して企業は男性偏重であると思うか」

「自らのキャリアに自信があるか」という問いに対し、「ある」という回答が最も多かった国は「ブラジル」(76%)。以下「インド」(76%)、「ポルトガル」(68%)が続く。一方、「日本」(11%)、「カザフスタン」(18%)、「ドイツ」(19%)は2割以下と自身のキャリアに対する評価が低い。

「魅力を感じる企業の特長」としては、「昇進の機会」が53%で最多。続いて「他社より高い賃金とインセンティブ」(52%)が僅差で2位に。以下「柔軟な勤務形態」(35%)、「年金や社会保険など充実した福利厚生」(33%)、「質の高い研修と人材育成プログラム」(27%)となった。

(2)違う考え 組み合わせる

-

教師主導の従来の学習法とは違う「アクティブ・ラーニング」。

子どもたちが主体的、協働的に学べるような方法を取り入れている学校がある。

広島県安芸太田町立戸河内中で3月上旬にあった2年生の理科の授業では、約20人の生徒が2回、異なる班を作った。

授業のテーマは豆電球2個を直列につなぐと暗く、並列につなぐと明るくなる仕組み。原田優次教諭(55)が「小学6年生でもわかるように説明してください」と呼びかけた。生徒たちは三つの班に分かれ、「電流と電気抵抗」「電圧」「直列回路・並列回路」の資料のうち1種類を受け取り、各班で読み込んだ。その後、それぞれ違う資料を勉強した3人が集まって新しい班をつくり、話し合いを始めた。

「電気の流れは川の流れみたいに考えればいいな」「直列は一本道で、並列は枝分かれしてる」「枝分かれしたことによってどうなるの?」

黙っている生徒はいない。疑問を口に出し、理解したことを答える。授業の最後には、各班が「電流は、枝分かれしている方が流れやすい。通りにくい方が暗くなる」などと、自分の言葉で説明した。

梶山楽君(14)は「二つ目の班では、自分の担当の資料を持っているのは1人だけ。しっかりわかっていなければという責任感が生まれる」と話す。同じ班の大谷実央さん(14)は「友達と話し合っていると、頭の中を整理することができた」。

この授業は、東京大の三宅なほみ教授が米国発祥の学習法を独自に改良した「知識構成型ジグソー法」を活用。町教委が2010年度に導入を決めた。三宅教授は「自分と違う考えを持っている人と話し合うことで、よりよい答えができあがる。その過程が目に見える形でできるのがジグソー」と解説する。

原田教諭は初めてジグソー法を取り入れた時、子どもが様々な疑問を口にする姿に驚いた。「学ぶ動機となる疑問にふたをさせ、テストに出るから覚えて、というだけでは子どもは学びに価値を感じない」。自分たちで考え、納得のいく答えにたどり着くような授業を目指す。

方法が明確で導入しやすく、埼玉県や大分県豊後高田市など全国19の教育委員会などに広がっている。教材を共有したり、指導法を研究したりと、新しい学びの形を進化させている。

大阪・中之島でアジア初「シルク・ヴォスト」公演 ── 仏政府公認の空中ブランコ芸術

[写真]シルク・ヴォストの公演、日本初だがアジア初でもある

アジア初の「現代サーカス」を中之島で──。フランスのアートサーカスカンパニー「CirkVOST(シルク・ヴォスト)」のEpicycle”(エピシクル)が大阪・中之島で開かれる4月24日から1か月間開催されることが決まった(主催:シルク・ヴォスト日本公演実行委員会・協力:毎日放送)。この開催はアジアで初めて。巨大な金属の「円」の中、空中ブランコのパフォーマンスを芸術的に行うもので、関係者は「フランス政府にも認められ、その芸術はトップクラス。すごいものがお見せできます」と自信をのぞかせている。

街に「円」が設置されるだけで芸術が始まる

[写真]中之島にこのような「円」が設置され、命がけのパフォーマンスを目の当たりにできる

「今回は2つの円が出てきますが、これが出てくるだけで彼らの芸術が始まっているんです」と語るのは、瀬戸内サーカスファクトリー代表でオール・レ・ミュール(フランス国立大道芸サーカス情報センター)日本特派員の田中未知子さん。通常、一般的にサーカスといえば、テントなどが思い浮かぶが、シルクでは「エピシクル」という金属の巨大でアーティスティックな円が登場。そこで、シルクの芸術的なパフォーマンスが見られる。

田中さんによると、シルクはフランス政府にも認められているトップクラスのアーティストで、今回が日本で、アジアで「初開催」だという。

「彼らは命綱なしなので、いつも危険と隣り合わせ。場合によっては、ビル5階建ての高さから芸術的に落ちるものも見せる」と田中さん。「空中ブランコをするだけだと普通だと思うのですが、サーカス器具を備えたオリジナルな舞台装置であるエピシクルの中で、芸術的なパフォーマンスが見ることができそうだ。

会場は「扇町高校」跡地。大阪市「中之島のにぎわいにつながる」

[写真]円の中で繰り広げられる様々な芸術を見ることができる

また、このエピシクルが設置される場所は、5年前に閉校となった中之島の「扇町高校」跡地。これまで同窓会などでは使用されてきたが、こうしたイベントは初めてだという。大阪市が「中之島の集客力の向上・賑わいに繋がると、活用としてふさわしい」と判断し貸与が決めた。

主催者側の関係者は「まだ日本では知られていないが、今回大阪で成功すれば次回は全国で行いたい。そんな今フランスで流行しているシルク・ヴォストをほかの誰よりも一足早く体感できるこのチャンスをぜひ」と話している。

チケットは19日正午から販売開始。詳しい問い合わせは、キョードーインフォメーション(0570・200・888)まで。

地図URL:http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=34.691549094636386&lon=135.48785327168895&z=17

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。