仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

火山灰の量は? 気象庁が24日から新しい降灰予報スタート

戦後最悪の火山災害となった昨年9月の御嶽山噴火。57人が犠牲になり、その半数以上が噴石による死亡とされています。昨年11月には阿蘇山中岳がマグマ噴火するなど、改めて日本が「火山列島」であることを思い出させます。しかし、火山被害は何も大きな噴石や火砕流、溶岩流だけではありません。火山灰も広い範囲にわたって私たちの生活に大きな被害を与えます。気象庁は、3月24日から新しい降灰予報を順次スタートさせます。これまでの降灰予報をバージョンアップさせたこの予報は、一体どのようなものなのでしょうか。

■どう変わる?

[写真]2011年1月の鹿児島県・霧島山新燃岳の噴火でも広範囲で降灰被害に見舞われた(アフロ)

2008年3月から始まった従来の降灰予報は、噴火が起きた後、どの地域にいつ火山灰が降るか、小さな噴石が風でどこまで運ばれるかという、地域に関する情報が主でした。

新しい降灰予報では、「いつ」「どの地域に」に加え、「どのくらい」火山灰が降るか、という量も予想して発表します。降灰量は、降り積もる火山灰の厚さによって3段階で表現し、「多量(1ミリ以上)」「やや多量(0.1ミリ~1ミリ)」「少量(0.1ミリ未満)」に区分けしました。地域についても、これまでは都道府県単位だったものが、市町村単位で発表されるようになります。

また、これまでは噴火「後」のみの予報でしたが、新予報では「噴火前」「噴火直後」「噴火後」の3つのタイミングで発表します。名称は、噴火前の予報が「降灰予報(定時)」、噴火直後が「降灰予報(速報)」、噴火後が「降灰予報(詳細)」となりました。

実際の流れでみると、活火山の噴火警戒レベルが上がるなど噴火の兆候が高まった場合、事前に噴火規模や気象条件を予想し、噴火時の降灰をシミュレーションして「定時」予報を発表。実際に噴火した場合、噴火直後の5~10分で「速報」予報を発表し、その後、実際の噴火規模や気象条件などの観測データを踏まえたデータを「詳細」予報として、噴火後20~30分をめどに発表します。

情報の提供開始日は、「降灰予報(定時)」が3月24日午後2時から、「降灰予報(速報)」、「降灰予報(詳細)」はともに4月23日午後1時から、となります。

■どう活用?

[図]桜島の降灰予報(定時)サンプル図(気象庁資料より)

それでは、それぞれの情報を基に、どう行動すればよいのか具体的に見ていきましょう。

◎降灰予報(定時)=噴火前

噴火した場合に備えて計画的に準備するための情報で、噴火後18時間先までに予想される降灰範囲や小さな噴石の落下範囲の情報を3時間区切りで発表する

・テレビの天気予報などでその日の降灰範囲を確認

・降灰に備え、窓を閉め、外出時は傘やマスクを用意する

[図]桜島の降灰予報(速報)サンプル図(気象庁資料より)

◎降灰予報(速報)=噴火直後

噴火直後、事前に準備した降灰対策に即座に取りかかれるようにするための情報で、「やや多量」以上の降灰が予想された場合に、噴火後1時間先までの情報を発表する

・ラジオや気象庁サイトなどで小さな噴石の落下範囲を知る

・速やかに頑丈な建物の中に退避

[図]桜島の降灰予報(詳細)サンプル図(気象庁資料より)

◎降灰予報(詳細)=噴火後

噴火後に詳細な観測結果に応じて適切な対応をとれるようにするための情報で、「やや多量」以上の降灰が予想された場合に発表。予想される降灰量の分布や降灰開始時刻について、噴火後6時間先まで1時間区切りで提供する

・気象庁サイトなどで6時間先までの降灰量を確認

・「やや多量」以上の降灰が予想されるのでなるべく外出を控える。外出する時は傘やマスクを用いる

■新予報の背景

降灰予報は、噴煙の高さなどの噴火状況に、風でどれくらい火山灰が流されるか、雨でどれくらい落とされるか、などの気象状況を加味して降灰範囲を算出しますが、今回のバージョンアップには技術的な背景があります。気象研究所で降灰の量的予測の研究が進み、気象庁の数値予報に使われるスーパーコンピュータが更新されたことで、より詳細な予測が可能になったのです。

また、気象庁では2012年から降灰予報の検討会で、どんな情報を出せば役立つか、などについて検討してきました。その結果、降灰予報を「定時」「速報」「詳細」の3種類に分けて発表することになりました。

気象庁火山課では、「3種類の情報を提供できるようになったので、それぞれのステージに応じて活用して欲しい。特に今回は降灰の『量』の予報が加わった。マスクで防護する、外出や運転を控えるなど、降灰量に応じた対応で安全を確保してほしい」と呼びかけています。

《降灰量の3段階表現》

【多量】1ミリ以上=路面が完全に火山灰で覆われ、視界不良となる。外出や車の運転を控える。停電や給水停止のおそれ

【やや多量】0.1ミリ~1ミリ=火山灰が降っているのが明らかに分かり、道路の白線は見えにくくなる。マスクで防護し、車は徐行運転する。稲など農作物が収穫できなくなるおそれ

【少量】0.1ミリ未満=火山灰が降っているのがようやく分かり、うっすら積もる程度。窓を閉め、フロントガラスの灰を除去する。航空機の運航が不可能に

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

注目集める「護摩行」企業研修 ── 人間力を高める・大阪箕面で

[写真]炎の前はこれまで一般の人は入れなかったが、命教寺護摩堂では開放中。本格的な護摩行は関西唯一

最近、スポーツ選手などが心を鍛える修行として「護摩行」を受け、それがテレビなどでよく取り上げられている。護摩行とは、2メートルもの炎と向き合いながら、行をすることで自身の本質に目覚めてその目的を達成しようとするもの。そんな護摩行を本格的に体験できる施設が、大阪の箕面市にある。「天王山命教寺」(箕面市栗生間谷)だが、アスリートだけでなく、一般の人も受け入れ、注目を浴びている。

厄払いや企業研修用に利用する人も

[写真]植田真光住職は6年前から護摩行に心血を注ぐ。「もう1人の自分の声を聞いて僧侶になった」

「炎の前は一般の人は入れなかったんですけど、それを開放しています。小規模なものはいろいろありますが、本格的な護摩行をやっているのは、関西ではここだけでしょう。弘法大師が始めたもので、厄払いとして利用される方や会社経営者や幹部、あるいは企業研修用にも使って頂いてます。会社経営者の中には“心”が俯いている人が多い。毎日消化しているだけで、目標に乏しい。そんな方々も、お越しになっています」。

こう話すのは、「天王山命教寺」の植田真光住職だ。護摩行は根性で火に対峙するとか、そういう意味合いのものではなく、「我慢する必要はないんです。心静かに、あるがままの自分を見詰め直し、心のゆがみを解放させるものです」という。

「何のために人は生きるのか」―いつも心のどこかにある疑問だったと、植田住職は話す。

幼いころから、悩み、苦しみ、そしてもがいていたという住職は、中学時代にはケンカに明け暮れていた。やんちゃだったが、あくまで“まじめな不良”だった。「ある時、もう一人の自分に声を傾けて目を覚まし、同時に光が見え、僧侶になった」と言い、今は護摩行に心血を注いでいる。

心から手を合わせ安らかな心地に

「高校を卒業と同時に、真言宗に出家した兄の誘いで、高野山へ上がって修行することになりました」。1991年、桜が満開の4月のこと。高野山は、高野山真言宗総本山「金剛峯寺」をめぐって、100以上の寺院が集まる真言密教の聖地だ。

「高野山真言宗については、開祖建立した弘法大師空海という名前くらいしか知識がなかったんです。でも、お大師様が祭られていて、お大師様の石造と目があった瞬間、私は身体に強い衝撃を受けました。そしてお大師様の満面の笑みを見て、それまでの痛み、恐怖感、ノイローゼの苦しみも、すべて消えていったんです」

心から手を合わせていると、それまで経験したことのない安らかな心地に浸ることができ、そこには穏やかな自分がいたという。

これをきっかけに小さな仏壇とお大師様の座像を購入し、祈りを捧げる修業が始まった。お大師様に出会い、信心に活路を見出したものの、暮らしは楽ではなかった。

「20代後半の頃、狭いアパートに暮らしていましたが、噂を聞いて相談に来る人が多く、うれしいことに私の助言は的確だったと評判になったんです」

護摩行を通して、自身に戻ることを学ぶ

[写真]箕面市、天王山命教寺

一時期は不動産業なども経験したが、30歳を越えて、一本の道を行く決意をする。やがて一定期間、山にこもる修業をやり、そして出家した。下山した後、部屋を清め、さらに「百日行」を済ませ、六畳二間のアパートで、お大師様を前に毎日、6、7時間、祈りを続けたという。やがてさらに口コミで噂が広がり、いろんな人が訪ねてくるようになった。

「それから座像のお不動様、両童子様をお迎えし、ご支援を頂いている方や信者様、お弟子さんの協力のもと、大阪の箕面市に2000坪の山を授かったんです。そして6年前から護摩行をやっています」

有名なアスリートなども訪れているが、珍しいのはここの窓口となっている「参弘舎」(大阪市淀川区東三国)が、日本で初めて「護摩行」を取り入れた企業研修を行っているということだ。

「護摩行を通して、自身に戻ることを学びます。本来の自分を見詰め直し、そこから経営理念を通して自社のあり方、方向性などを見ていきます。人間力をブラッシュアップし、企業としては組織力の向上、自己管理の強化、目標達成の進め方などが明確になります」(参弘舎代表の梅木哲人さん)

「人間は何のために生きるのか」。それを追求していろんなところを巡り、今に至ったという植田住職。護摩堂で行われる護摩行は90分~100分。終わった後には住職の講話もある。いま世の中が不安定とも言えるだけに、人間力を高める機会にもなるのではないか。詳しくは「命教寺」「参弘舎」公式サイトで。

(文責/フリーライター・北代靖典)

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

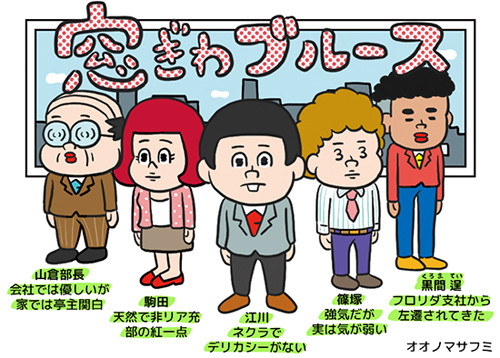

窓ぎわブルース (9) ○○力

とある会社の総務部(通称:窓ぎわ部)を舞台に繰り広げられる”ちょいゆる”系オフィスストーリー。(毎週月曜更新予定)

オオノマサフミ

1981年7月30日生まれ。東京都豊島区出身、板橋区在住のイラストレーター。2児の父。「コミカル」で「ほどよくゆるい」イラストを武器に雑誌・書籍・WEB・広告などで活動中。WEB「Good Mornin’ Studio」ブログ「じゃぽん。」

開創1200年 ── 高野山についての5つの素朴な「なぜ?」

[写真]壇上伽藍(アフロ)

今年開創1200年を迎える高野山(和歌山県)。2004年に世界遺産に登録され、近年ブームとなっている四国八十八ヵ所巡礼でも注目を浴び、全国の信者だけでなく世界中から観光客が訪れるようになりました。弘法大師の尊称で知られる空海(774-835)が開創したこの信仰の山が、1200年もの長きにわたって日本人を支え続けてきた理由を、多くの人が抱く5つの素朴な「なぜ?」から探ってみましょう。

Q. なぜ弘法大師・空海は、高野山の地を選んだのですか?

A. 人跡を遠ざけた幽寂なこの平地が、密教修行の道場としてふさわしいと考えていたことが大きな理由でしょう。空海は、真言密教の奥義を極めて、唐から帰国する船上で海が荒れ、航海の無事を神明に祈りました。その際、無事帰国のあかつきには、修禅(密教を修行すること)の道場を建立し、修行して、神威に報いることを誓願しました。そして弘仁7(816)年6月19日、嵯峨天皇に、高野山の地を賜りたい、と上表文を提出しました。そこでは「紀伊の国の平原の幽地、高野山こそ、もっとも修禅の道場にかなった地である」ということを述べ、そして「若かりし時、山林修行の折りに、この高野の地に足を踏み入れたことがある」と述懐しています。青年時代の空海は、四国や近畿の山岳霊場で修行を続けていて、深山幽谷の地である高野山の地に当時から注目をしていたのです。こうして7月7日に勅許があって、高野山が開創されたのでした。

また、高野山を選んだ理由として、こんな伝説もあります。唐からの帰国の折、空海は明州(浙江省)の浜辺から乗船する間際に、「日本で密教を弘める道場にふさわしい所があれば飛んで行って、我を待て」と三鈷を日本に向けて投げ上げました。帰国してから旅に出て高野山に登ったところ、松の梢の間に三鈷がかかって光り輝いているのを目にしたので、この地を伽藍建立の場所にしたということです。

Q. なぜ弘法大師は、まだ「生きている」と言われるのですか?

A. 弘法大師は今なお奥の院の御廟に身を留め、救済者として、すべての苦悩する人々を見守っているという信仰が広まっているからです。

奥の院の最奥の、拝殿(燈籠堂)の背後に、弘法大師御廟が立っています。空海は天長9(832)年、「われ長く山に帰らむ」と言って、京都の東寺を離れ、高野山に隠栖しました。そして高野山で初めての法会(ほうえ)である「万燈万華会(まんどうまんげえ)」を営み、その願文で、永遠に一切衆生の済度に赴くという誓願を立てました。その後、断穀(五穀を食べないこと)を続けるなどして、即身成仏の境地に達し、ついに一切の食を絶って、承和2(835)年3月21日に入定(にゅうじょう)したのです。62歳でした。「入定」とは、肉身のまま永遠に生き続け、禅定に入って、人々を救済するということです。それは、高僧などが涅槃に入る「入滅」ではありません。この「大師入定信仰」が平安時代にはすでに広まっていたのです。

こうして今でも、御生身供(おしょうじんぐ)と言って、毎日朝と昼に、僧侶が食事(温かいご飯と熱い汁)を弘法大師にお供えしているのです。

Q. なぜ四国八十八ヵ所巡礼の際、高野山に行くのですか?

A. 弘法大師は高野山で、すべての苦悩する人々を見守り、救済してくださると信じられていますから、四国八十八ヵ所巡礼(霊場巡り)や西国三十三所巡礼をする人は、高野山奥の院を参拝してから遍路に出発し、そして遍路を終えたら高野山にお礼参りをするのが慣わしなのです。

そもそも八十八ヵ所霊場は、空海の高弟である真済が空海の入定後、遺跡を慕って歩いたのが起源と言われています。お遍路さん(巡礼者)は、空海以来の修行地である霊場を、空海のみあとを慕いながら、「同行二人(どうぎょうににん)」の信念をもって、一心に真言を唱え弘法大師と共に歩んでいくのです。弘法大師は、その名を唱え、信じる者の側に共にいて、護り救ってくださるからです。このため、お遍路さんの菅笠には、「同行二人」の文字が記されています。こうして巡礼の間弘法大師と共に歩んできたお遍路さんは、御廟の前に立って、「南無大師遍照金剛」と、弘法大師の法号を繰り返し唱えるのです。

[写真]奥の院(アフロ)

Q. 高野山はなぜ世界遺産になったのですか?

A. 日本の宗教と文化の発展・交流に大きな影響を及ぼし、その文化的景観を含む資産として価値が高い、という理由で、2004年、「熊野三山」「吉野・大峯」と合わせて、その「霊場」とそこに至る「参詣道」が世界遺産に登録されたのです。「文化的景観」とは「自然と人間の営みによって形成された景観」という意味合いですから、紀伊山地の「山岳信仰の霊場と山岳修行道」としての価値が認められたわけです。

高野山は弘法大師空海の入定の地であり、密教修行の大道場であり、真言密教の聖地として知られています。また海抜約900メートルの山上にある、希有な宗教都市でもあります。高野山はかつて「たかの」と呼ばれていたことからわかるように、山の頂き付近に平坦地が大きく広がり、それを八つの小峰が取り囲んでいます。高野山には真言密教の根本道場として空海が弘仁7(816)年に創建した「金剛峯寺(こんごうぶじ)」を中心とする117の寺院が密集しています。高野山の参詣道の中で最もおなじみなのが高野山町石道で、金剛峯寺をはじめとする伽藍から、山下の慈尊院に至る道です。

Q. 高野山はなぜ『ミシュラン旅ガイド』で三ツ星になっているのですか?

A. 2009年、フランスで発行された日本への旅行案内書『ミシュラン・グリーンガイド・ジャパン』で、高野山は最高ランクの三ツ星を獲得しました。「旅行者の第一印象」「知名度」「文化財の豊かさ」「美観」「本物としての魅力と調和」「旅行のしやすさ」「旅行者の受け入れの質」など九つの評価基準がありますが、三ツ星は「旅行者へのお薦め度」が「わざわざ旅行する価値がある」もので、二ツ星は「寄り道して訪れるべき場所」、一ツ星は「興味深い場所」とされています。高野山が三ツ星を獲得した理由は「浮世と全く異なる時間が流れている」「日常と隔絶された、西洋人にとって神秘的な日本に浸れる」などと記され、奥の院を「高野山で最も魅力的な場所」としています。

『ミシュラン』が世界遺産の高野山を高く評価したこともあって、外国人観光客が急増し、現在、年間に約3万人の外国人が訪れるようになりました。多くは欧州からの人たちで、全体の3割ほどがフランス人ですが、世界各国からやってきています。金剛峯寺を参拝したり、奥の院をめぐったりした後、高野山に53ある「宿坊」(寺の宿泊施設)に泊まって、高野豆腐や山菜などの精進料理を部屋で味わい、読経を含む早朝のお勤めである「勤行」(ごんぎょう)に参加している人も少なくありません。

(文責・武蔵インターナショナル)

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

高浜原発、地元町議会が再稼働の同意を決定、川内原発も再稼働に一歩前進

福井県の高浜町議会が20日、再稼働に同意することを決めました。今年11月の再稼働を想定していると伝えられています。また、九州電力は19日に使用前検査を原子力規制委員会に申請、川内原発1号機を再稼働させる計画です。しかし、実際に運転を再開するまでには紆余曲折が予想されます。

[図解]原発再稼働までのプロセス

政府は2014年2月、国の中長期的なエネルギー政策の指針となる「エネルギー基本計画」を発表し、4月に閣議決定を行いました。エネルギー計画では、原発を「重要なベースロード電源」と位置付けており、再稼働を進めることが明記されました。再稼働についてはいろいろな意見もありましたが、閣議で決定されたことにより、実務がスタートすることになったわけです。

再稼働するといっても、そのまま発電所の運転をスタートすればよいというものではありません。原子力発電所の審査については、震災をきっかけに基準の見直しが行われており、2013年7月にあらたな規制が施行されています。新しい基準では、重大事故への対策を「義務」としたほか、地震、津波対策の強化、活断層については、必要に応じて40万年前までさかのぼって調査することなどが盛り込まれました。これから再稼働する原発は、これらの新基準をすべて満たしている必要があるわけです。

新しい基準ですべての原発を再評価するというのは、実は膨大な作業となります。このため安全審査を行う原子力規制委員会では、川内原発を優先審査の対象とし、最初に川内原発の審査を行ってから、各原発の審査を行っていく方針を掲げています。このため川内原発の審査が先行しており、2014年9月に安全審査に合格しています。ただし、再稼働までにはこの他にもいくつかのハードルがあります。地元の同意を得ること、「工事計画」と「保安規定」の認可を受けること、そして「使用前検査」に合格することです。これらを経てようやく再稼働となります。

川内原発は、地元の同意は得ていますが、工事計画に補正が入ったことでスケジュールが大幅に遅れています。そうこうしているうちに、高浜原発が2月に安全審査に合格し、工事計画の補正書も提出しました。これにより高浜原発が、早ければ今年の春以降に再稼働するのではという声が上がっていました。ただ、どちらも、一部の住民が再稼働差し止めを求める仮処分申請を行っており、こちらの動向からも目が離せないでしょう。

とりあえず、既存の原発を再稼働させることを決定し、当面はそれを実施しようとしているわけですが、日本の原子力政策全体をどのようにするのかについては何も決まっていません。使用済み燃料からプルトニウムを抽出してあらたな燃料とする「核燃料サイクル」の開発を継続するのかなど、決めなければならないことがたくさんあります。また原発の位置付けについても「重要なベースロード電源」というあいまいな表現ではなく、よりはっきりとしたものにする必要があるでしょう。再稼働だけを実現して、当面は現状維持という状況にならないようにすることが重要です。

(The Capital Tribune Japan)

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。