仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東工大、iPS化などを表す「地形」を細胞内にプログラミングすることに成功

東京工業大学(東工大) の研究グループは、合成生物学の手法を用い、生命の発生や人工多能性幹細胞(iPS)化を表す「地形」を細胞内にプログラミングし、細胞の状態変化をデザインする新規手法を打ち立てることに成功し、生きた細胞内に、人工的に組み合わせた遺伝子のネットワークを導入し、この細胞が細胞内・細胞間の遺伝子相互作用の結果により多様な細胞へと、設計通りに分岐していくことを確認した。同成果は、同大大学院総合理工学研究科の木賀 大介 准教授と関根亮二 院生らによるもので、「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」(オンライン速報版)に2011年10月24日(米国東部時間)の週に公開される予定。

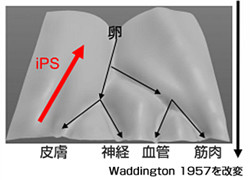

生命の発生や再生プロセスにおいて重要な、細胞内・細胞間の遺伝子相互作用によって生じる細胞種の多様化は、下に行くほど溝の数が増えていく坂道を玉が転がる様子で抽象的に解釈されている。この坂道は「ワディントン地形(Waddington’s landsape)」と呼ばれ、最上部が受精卵、最下部のそれぞれの溝が、筋肉や神経など安定な細胞状態に対応している。

図1 Waddington’s landsape。1つの細胞から、神経細胞、筋細胞など多様な安定状態へと細胞が分化する過程を示す。細胞の分化は、下るほど溝の数が増えてゆく地形の上を玉が転がることで表現されてきた。この図において、細胞のiPS化とは、山を下りきった(分化しきった)細胞がもう一度上に登ることに相当する

地形モデルは、複雑な生命現象を把握するために有用であり、京都大学の山中伸弥教授はiPS細胞の概念を説明するために、この地形上を玉が登っていく図を示しているが、実態は解明されていなかった。「地形」の単純な概念に対して、天然の細胞種の多様化に関わる遺伝子数は膨大で、細胞種の多様化に関わる遺伝子ネットワークのうちどこがコアな部分なのかを調べるのは困難であるため、細胞の状態変化をデザインすることも難しかった。

近年研究が進められている「合成生物学」と呼ばれる研究手法は、自然現象を司る遺伝子ネットワークのコアな相互作用を調べるための有力な手法であり、その研究過程で、自然現象における相互作用を再構成した規模の小さいシステムである人工遺伝子ネットワークが構築される。今回の研究では、細胞間の相互作用を変化させる実験操作が「地形」に与える影響を考慮することで、細胞集団の運命をデザイン通りに変化させることができることを確認した。

具体的には、均一な細胞集団が「ワディントン地形」上を転がる玉のように2つの細胞種に多様化する機能を、4つの遺伝子からなるシンプルな人工遺伝子ネットワークを設計し、これを生きた細胞に導入することで実装した。

図2 Waddington’s landsape上を転がる玉のように、同一の細胞集団が2つの安定状態に多様化する挙動の概念図。開発した人工遺伝子ネットワークを持った大腸菌を、(1)通信分子が少ない環境でlow状態のみにすると、(2)わずかに細胞間通信分子を生産しながらhigh状態に近づく。じゅうぶんに細胞間通信分子の濃度が高まると、両方の状態が安定となるので、(3)細胞集団の分布の一部がhigh状態に向かい、(4)残りがlow状態に戻る。そして、最終的に2つの細胞種が混ざった状態として安定する

転がる過程で、細胞同士は自らが生産する細胞間通信分子(AHL)によって相互作用を行うように設計。同ネットワークの機能は、2つの遺伝子を利用した細胞間通信と、さらに別の2種類の遺伝子(LacI、CIts)による細胞内での相互抑制から構成される。

図3 high状態とlow状態の細胞における遺伝子の相互作用の様子。今回開発された人工遺伝子ネットワークは、LacIとCItsの細胞内相互抑制と、通信分子AHLによる細胞間相互作用からなる。AHLがじゅうぶん存在するとLacIとCItsの細胞内相互抑制の効果によりどちらの状態も安定であるが、AHLが欠乏するとlow状態は不安定になる。左のhigh状態の細胞内では、LacI生産が優勢になっている。また、この状態の細胞はAHLを多く生産する。右のlow状態の細胞内では、CIts生産が優勢となっている。CItsは、LacIと同時にAHLを生産するための酵素をコードする遺伝子も抑制するため、この状態ではAHLの生産はわずかである

この結果、同一の遺伝子セットを持つ細胞が、細胞間通信分子を生産する「high状態」と、わずかしか生産しない「low状態」の2つの細胞種に多様化できる。今回は、各細胞種の認識のために、low状態の細胞が緑色蛍光タンパク質(GFP)を生産するように人工遺伝子ネットワークを設計。同細胞集団について、low状態だけであったのが、high状態とlow状態という2つの細胞種を含む集団へ変化することを実験で確認した。

図4 実験による多様化の確認。今回、研究グループが開発した人工遺伝子ネットワークはlow状態の細胞がGFPを生産するように設計されている。low状態にリセットされた細胞集団は設計通りGFPを多く生産した後、中間状態を経て、low状態と、GFPをほとんど生産しないhigh状態とに多様化した

今回の研究では、試験管内の細胞数を変化させる操作が、細胞間の相互作用の結果を表す「地形」の傾きを操作することに対応する。これは、この細胞数の変化が、試験管内全体での通信分子の生産速度の変化に対応し、この通信分子の生産速度が地形の縦方向の傾きに対応するためだ。

「地形モデル」は、この傾きの操作によって多様化後の細胞種の比率が変化することを示しており、実際に細胞数を変化させたところ、多様化後の細胞種の比率を、モデルの予想通りに操作することができ、この結果から、天然の細胞種の多様化に関わる遺伝子ネットワークのコアなネットワーク構造の候補の提案が行われた。

今回の研究で構築した人工遺伝子ネットワークを持つ細胞でみられた、多様化後の細胞種の比率が細胞数に依存するという相関は、発生中の胚におけるコミュニティ・エフェクト(Community effect)でもみられる。近年では、ES細胞の分化比率も、細胞数に依存してしまうことが発見されており、今回の人工遺伝子ネットワークは4つという少数遺伝子から構成されるため、同じネットワーク構造を、発生や再生過程で働いている遺伝子群の中から見つけだすことができることから、発生や再生過程での細胞数に依存した現象に関する新たな知見を得ることと、この知見を活用して細胞の分化比率の操作が可能になることが期待されると研究グループでは説明している。

なお、合成生物学での人工遺伝子ネットワークの構築によって、細胞内・細胞間の相互作用をプログラミングすることにより、微生物を用いた有用物質生産や、再生医療やiPS細胞の活用に向けた幹細胞の分化誘導などが可能になると期待されており、今回開発された人工遺伝子ネットワークでは、遺伝子型が同一な細胞集団における細胞種の比率を制御することができ、こうしたな集団レベルでの挙動制御を伴う分業システムを実現することで、産業・医療応用における重要な役割を果たすことが予想されるという。例えば、薬剤や燃料などを微生物で作成するには、複数段階の反応が必要となるが、1つの細胞ですべての反応を行うよりも、複数種類の細胞で分業を行うことが望ましいと考えられているほか、薬物動態予測のために、iPS細胞から試験管内で微小肝組織を作成する際にも、細胞種の比率制御が重要になってくる。また、、「地形」に基づいたプログラミングの考え方を、ES細胞やiPS細胞を助ける細胞のデザインに活かすことで、再生医療に貢献すると期待されるという。

東工大など、-90~+150℃で温度を精密制御可能な大気圧プラズマ装置を開発

東京工業大学(東工大)大学院総合理工学研究科の沖野晃俊准教授と同大学発ベンチャーのプラズマファクトリーは、プラズマのガス温度を-90℃の低温から+150℃の高温まで、±1℃以内で精密にコントロールできる大気圧プラズマ装置「温度制御プラズマ」を開発したことを発表した。同成果は、応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会・設立20周年特別シンポジウムにて発表された。

プラズマは、半導体製造や表面処理などの分野で広く使用されており、エレクトロニクスの発展には欠かせない技術となっているが、プラズマ化したいガスを放電させて生成するため、ガスの温度は放電前よりも必ず高くなる。

従来のプラズマ装置では、温度制御はほぼ行われていないか、高温化を避けたい場合には放電電力を抑さえることで調整しており、制御しつつ温度を上げることも難しかった。今回開発された制御技術はプラズマの温度を放電電力とは独立に制御することで、-90~+150℃の範囲で、±1℃以内の精度で温度制御された大気圧プラズマの供給を実現するというもの。このため、照射対象物の温度制限や、目的とする化学反応に最適な温度のプラズマを生成して利用することが可能となる。

従来のプラズマ装置

具体的には、ボンベから供給されたガスを、液体窒素を用いたガス冷却装置によって-195℃まで冷却したのち、ヒーターによって所望の温度に加熱し、プラズマ化。生成されたプラズマのガス温度をヒーターにフィードバックすることで、プラズマのガス温度を所望の値に制御するというもの。

今回開発された温度制御プラズマ装置

新たに開発されたプラズマ源では、-90~+150℃の範囲で、±1℃以内の精度でのプラズマ生成に成功したという(従来装置の場合、室温22℃で36℃のプラズマが生成された)。

約10秒のプラズマ照射で水が氷る

室温から100℃程度の、手でも触れられるいわゆる「大気圧低温プラズマ」は、真空容器を必要としないため、連続的な処理が可能なほか、従来の低気圧プラズマよりも高密度のプラズマを生成でき、かつ真空容器には入れられなかった生体や大型物体の処理も可能であるため、工程の高速化、コスト低減、処理対象範囲の拡大などが期待される。特に、ここ数年、室温から100℃程度の低温の大気圧プラズマの生成が可能となったため、大気圧プラズマの産業応用が進んでいる。

生成されるプラズマの温度の比較

今回開発された装置を用いることで、照射対象による温度の制約を受けず、また、処理に最適な温度のプラズマを生成できるようになるため、従来装置では扱う事が難しかった生体や低融点材料へのプラズマ照射が実現できるようになるほか、金属酸化膜の還元処理など、比較的高温のプラズマが適する処理においても威力を発揮することとなる。

また、近年、医療分野においても大気圧プラズマの応用が注目されており、傷口の直接殺菌、血液凝固の促進、細胞の活性化など幅広い研究が行われていることから、、照射部位の温度がタンパク質の変性温度である43℃を長時間超えずに、照射が可能となる同装置の活用により、医療や美容分野へのプラズマの応用の扉を開くことが期待できると研究グループでは説明している。

なお、研究グループでは、同温度制御法と、同大沖野研究室が開発した、ほとんどすべてのガスで大気圧プラズマを生成できる「マルチガスプラズマ」および処理対象に放電損傷を与えない「ダメージフリープラズマ」などの技術を組み合わせることで、あらゆる物質にあらゆる気体のプラズマを安全に照射することが可能になり、殺菌や表面処理の適用範囲を大幅に広げることが可能になるとも説明している。

CERN、LHCの測定装置にADIのADCを採用

Analog Devices(ADI)は、スイスにあるCERN(欧州原子核研究機構)とイタリアのベネベントにあるサンニオ大学(University of Sannio)が、共同で進めているCERNの大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron Collider:LHC)用超電導磁石の磁場測定のための測定装置に、同社のA/Dコンバータ(ADC)「AD7634」、アナログ・マルチプレクサ「ADG406」、およびDSP「ADSP-21262」が採用さたことを発表した。

同測定装置は、高速デジタル・インテグレータ(FDI)ボードと呼ばれ、前世代のデジタル・インテグレータ比で100倍の分解能と周波数帯域幅を実現する。ダイナミックレンジの大幅な改善により、科学者たちは、高磁場の超電導加速器用磁石に典型的な磁場変動、磁場崩壊、その他の時間依存現象の一因となる、ごく些細なアーチファクトなども検出できるようになるという。ちなみに、これらの現象はすべて、研究している粒子線の品質に悪い影響をおよぼす。

3製品は、AD7634が最高サンプリング・レート670kS/sで、101dBの信号/ノイズ&歪み(SINAD)性能を提供する18ビットA/Dコンバータ、ADG406が高スイッチング速度、低消費電力、および低オン抵抗の組合せを特長とするマルチプレクサ、SHARC DSPのADSP-21262が高性能信号処理アプリケーション向けに最適化された2つのプロセッサユニットと2Mビット・デュアル・ポート・オンチップRAM、I/Oボトルネックを解消する多数の内部バスなどを備えた32ビット/40ビット浮動小数点プロセッサとなっている。

なお、同FDIボードは、すでにCERNにおいて、LHCの加速器用磁石が生成する8Tの磁場を評価するためのキャリブレーションされた高速回転コイルを通して、毎秒10回の周期で磁束を測定するのに用いられている。

LHC内部での作業風景(画像提供:Analog Devices)

東北大、酸化物分散強化型鋼中のナノ酸化物の構造観察に成功

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構の平田秋彦 助教、陳明偉 教授らの研究グループは、球面収差補正装置を搭載した走査型透過電子顕微鏡を用いることで、酸化物分散強化型鋼(ODS鋼:Oxide dispersed strengthen)中に存在するナノ酸化物の構造的特徴を明らかにすることに成功したことを発表した。これはODS鋼が示す高温強度と耐中性子照射性などの諸物性を理解する上で重要な成果になるという。同成果の詳細は、英国科学雑誌「Nature Materials」(オンライン速報版)に掲載された。

ODS鋼は、機械的な混合によって鉄鋼材料中に酸化物を微細分散させた複合材料であり、原子炉内などで想定される高温・中性子線照射下の劣悪な環境下で、優れた機械的性質を示す材料として注目されている。

この物質中には直径2~4nmの微細な酸化物が高い数密度で埋め込まれていることが3次元アトムプローブなどの手法で明らかにされてきている。また、高温においても粗大化せず、極めて安定であることもわかっており、このことが優れた高温強度の一因であると考えられている。

アトムプローブの化学分析から、この微細な酸化物の化学組成が、通常の酸化物と大きく異なることも指摘されてきたが、詳細な構造は不明のままであった。酸化物が微細なため母相に埋もれており、母相との構造のマッチングがおそらく良いため、観察が困難であることがその理由である。

こうした背景から、研究グループは高分解能の走査型透過電子顕微鏡を用いて微細な酸化物の像の撮影を試みたほか、得られた像を解釈するため、数多くの考えられる構造モデルを作製し、像シミュレーションをすることで、妥当な構造モデルの決定を行った。

具体的には、球面収差補正装置を備えた走査型透過電子顕微鏡を用い、ビー ム径1Åの集束した電子線を試料上に走査させることで、 微細な酸化物の高散乱角環状暗視野像が得られた。

図1 (a)はODS鋼中のナノ酸化物の高散乱角環状暗視野像。(b)は(a)中の点線で囲った領域。(c)は岩塩型構造と体心立方構造(母相)を重ねたモデルからの計算像。(d)は体心立方構造(母相)のみモデルから計算像。これにより岩塩型構造の存在が示唆される

像中では、酸化物は基本的に暗いコントラスを呈しており、詳しく見ると2つの特徴的なコントラスが観察される。1つは周辺部分に見られる周期的な明暗のコントラスで、もう1つは、中心付近に見られる乱れた模様である。

前者は酸化物が岩塩型という構造を持っている可能性を示唆するもので、後者は構造が完全な結晶に比べて欠陥を多く含んでいることを示している。

さらに、これらの事実とまで報告さている結果を考慮に入れ、酸化物の構造モデル作製を試み、数多くの考えられる構造モデルを試した結果、母相である鉄の構造(体心立方構造)にマッチするように球形の岩塩型を埋め込み、分子動力学法で構造を緩和させたものが、最も実験結果をうまく再現することが明らかとなった。

図2 (a)は構造モデル概観。(b)は母相にマッチした完全結晶モデル。(c)は母相にマッチし た欠陥構造モデル。(d)は母相にマッチしていな欠陥構造モデル。下に像はそれぞれの計算像。モデル2が実験結果を最もよく再現している

この結果、酸化物構造モデルには大きいイットリウム原子や空孔を多く含んでいるため、完全結晶に比べ乱れた欠陥構造が形成されており、ODS鋼では非常に特異な酸化物が分散されている状態が実現されていることが分かった。

この結果は、これまで他の材料で見出されていた酸化物構造の特徴とは本質的に異なっており、ODS鋼の優れた高温強度や耐中性子照射性はこのような特異な酸化物構造に起因するものと考えられるという。なお、研究グループは今後、構造と物性の相関をさらに詳しく検討し、得られた知見をより高性能な材料の創製に向けてフィードバックしていく予定だとしている。

ヴイストンが体操指導の小型ロボ「トレロ」を発表

ヴイストンは10月24日、主に高齢者の介護予防と成人の運動不足・肥満解消のため、日々の運動習慣形成をサポートすることを目的とした小型ロボット「トレロ」を発表した(画像1・2)。開発には、中京大学情報工学部機械情報工学科の種田行男教授と、愛知みずほ大学大学院人間科学研究科の山根基講師の研究成果が導入されている。

トレロを正面と側面から。レッサーパンダをイメージしており、とても愛らしい顔つきをしている。老若男女問わずにかわいいと思えるデザインだ。動作は、手足、首が動くが、コストダウンのために極限まで軸数を削っているため(もちろん体型的なものも大きいが)、人とそっくりの動作というわけにはいかない

トレロは、一緒に楽しく利用者に体操をしてもらうことを主眼に置いて開発された。本体のデザインは、かわいらしく親しみが持てるようにレッサーパンダをイメージし、20cm弱の身長。体操の支持をしつつ、「がんばれ」「お疲れ様」などの励ましの言葉を投げかけてくれるロボットである。

体操の指導にロボットを使うのかという点は、種田教授と山根講師の研究成果による結果だという。高齢者を対象に体操をプログラミングした小型ロボットを利用して、体操をどれだけ継続できるかの実証実験を行ったところ、1年間を通じてロボットを利用した方がより体操をしやすいという結果が出たそうである。

これは、ロボットの存在感が利用者に体操の実施を誘発したと考えられるという。実際、利用者からはロボットに対してパートナーとしての強い愛着を感じられ、そのことが継続につながったという意見も出たそうだ。

トレロの特徴は、自由度数は表現度数を残しつつも極限まで絞り、脚・首の屈伸軸、両腕の開閉軸の2軸構成となっており、大幅なコストダウンを実現したこと。現時点で即販売開始というわけではないが、一般家庭への普及を想定しており、販売価格は1万円以下、初年度の販売台数は1万台を目指しているとした。

なお、スペックは以下のとおり。

サイズ:身長185mm×幅110mm×奥行き70mm重量:297g(バッテリ搭載時)自由度数:2(うなずき・屈伸軸×1、両肩ロール軸×1)電源:単4電池4本構成素材:ABS搭載入出力:ボタン(動作開始用)×1、音声出力、LED