仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ARM、64ビットアーキテクチャ「ARMv8」の概要を公開 (1) 64ビット対応のARMアーキテクチャ「ARMv8」が登場

ARMプロセサはスマートフォンやタブレットなどの分野では圧倒的なシェアを誇り、4半期での出荷数は10億個以上と言われている。これはパソコンに使われているx86アーキテクチャのプロセサよりも多く、ARMは最も多く使用されているプロセサである。

ARMアーキテクチャは、元々は、パソコン用のRISCプロセサとして開発されたもので、1985年のARMv1アーキテクチャから現在のARMv7アーキテクチャまで7世代にわたってアーキテクチャの拡張が行われてきたが、この間、基本的なデータやメモリアドレスのサイズは32ビットであった。

スマートフォンやタブレットのソフトウェアもどんどん複雑で大きくなってきているが、まだ、32ビット(4GB)のアドレス空間で間に合っており、32ビットのARMv7アーキテクチャで十分、対応できている。しかし、最近では、その低電力性からサーバとしての使用や、NVIDIAのようにスパコン用にGPUを制御するプロセサに使いたいというニーズが出てきている。しかし、これらの用途では、使用メモリ量が多いことから64ビットアーキテクチャを前提として作られたアプリケーションが一般的であり、32ビットのARMv7アーキテクチャのプロセサでは単なるリコンパイルでこれらのソフトウェアを利用することはできないという問題がある。

また、スマートフォンやタブレットは、この先、5年くらいは32ビットで良いとしても、さらに先には32ビットアドレス空間では窮屈になってくることも予想される。32ビットから64ビットへの移行は、プロセサを変えれば済むという話ではなく、その上に載っている大量のソフトウェアも移行するする必要があり、非常に時間がかかる。このため、本当に64ビット化が必要になる時期の5年くらい前にはアーキテクチャを発表して移行を徐々に進めるというアプローチが採られる。

このような状況から、ARMは2007年ころから64ビットアーキテクチャへの拡張を検討してきており、今回のARM TechCon 2011において、「ARMv8」として64ビットアーキテクチャの概要を発表した。なお、この発表資料は同社のWebサイトからダウンロードすることができる。

ARMアーキテクチャの機能強化の歴史とARMv8の位置づけ

なお、ARMv7では汎用の処理向きのAプロファイルと組み込みなどのリアルタイム処理向きのRプロファイルがあるが、今回発表されたARMv8はAプロファイルだけで、リアルタイム処理向きの64ビットアーキテクチャは含まれていない。

阪大、ES細胞での遺伝子機能を迅速に解析できる手法を開発

大阪大学(阪大)と科学技術振興機構(JST)は10月24日、ES細胞において遺伝子機能を迅速に解析する新手法を開発したと共同で発表した。研究は阪大大学院医学系研究科の堀江恭二准教授および竹田潤二教授らによるもので、成果は米国東部時間10月23日付けで「Nature Methods」オンライン速報版に掲載された。

ES細胞は、培養皿上でさまざまな種類の細胞へ分化させることが可能だ。そのため、培養皿上で多様な生命現象を解析することができる。ES細胞の万能性は、ヒト難治疾患の治療の観点からも期待されており、培養皿上で分化させた細胞をヒトへと委嘱するための研究が進行中だ。ただし、このようなES細胞の応用性を高めるためには、約2万個あるとされる遺伝子の機能に関して、包括的に解析するための技術が必要だ。

遺伝子機能を調べるための一般的方法として、「目的の遺伝子を破壊した細胞を作成し、その影響を調べる」手法が、これまでさまざまな生物種において多くの研究者によって用いられてきた。しかし、各遺伝子は細胞につき2コピーずつ存在するため、遺伝子機能を解析するためには、両方のコピーを破壊する必要があり、研究遂行上の律速段階となっている。

目的のゲノム領域と相同なDNA配列を単離後、改変を加えて細胞へ導入し、ゲノム配列と外来性相同配列との間で生じる組み換えを利用してゲノムを改変する「ジーンターゲティング」は、最も広く用いられている方法だが、この方法では遺伝子破壊のみならず、さまざまなゲノム改変が可能になる一方で、多大な時間と労力を必要とし、例えば両方のコピーを破壊したマウスを作成するには、半年から1年程度の時間がかかってしまう。そのため、1人の研究者が解析できる遺伝子数は、極少数に限られているのが現状の課題だ。

また、遺伝子機能を簡便に阻害するには、標的とするRNAに相補的な2本鎖RNAを細胞内に導入することで、標的RNAが分解される現象を利用した「RNA干渉」が広く用いられている。しかし、この方法では遺伝子発現を低下させることはできても、完全な破壊は不可能であり、目的以外の遺伝子が阻害されてしまう可能性もあるのが課題だ。

そうした課題を解決すべく、研究グループは今回、マウスのES細胞において両方のコピーを迅速に破壊し、遺伝子機能を網羅的に解析することが可能な手法を構築したのである。

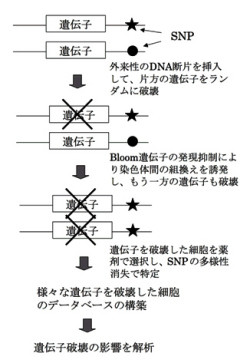

マウスES細胞のゲノムのさまざまな部位へ、後述する薬剤耐性遺伝子を含むDNA断片を挿入し、ES細胞の遺伝子をまずは1コピーのみ、ランダムに破壊(画像1)。次に、研究グループが以前に報告した「Bloom遺伝子」の発現抑制により、染色体間の組み換えを高める操作を行い、もう1つのコピーも破壊された細胞を誘発した。

続いて、今回開発した1コピーと2コピーの遺伝子破壊を薬剤に対する耐性で区別する方法(画像2)を用いて、遺伝子が2コピーとも破壊された細胞を選択。ただし、この選択も完全ではないので、さらにこの中から破壊された遺伝子と同じ染色体に位置する一塩基多型(SNP)の多様性が消失した細胞をスクリーニングする(画像1)ことで、2コピーの遺伝子が破壊された細胞を同定した。

画像1。遺伝子破壊法の概略。まず外来性のDNA断片を挿入して、片方の遺伝子をランダムに破壊。次にブルーム遺伝子の発現抑制により、染色体間の組み換えを誘発し、猛威っぽい宇野遺伝子も破壊する。そして最後に遺伝子を破壊した細胞を薬剤で選択(詳細は画像2)し、SNPの多様性消失で特定するという流れだ

画像2。1コピーの遺伝子破壊を固定するための薬剤耐性遺伝子カセット。画像1の遺伝子破壊に際しては、上記の「薬剤耐性遺伝子カセット」をゲノムへ挿入する。このカセットには、薬剤A、Bに対する耐性遺伝子が互いに逆向きに配置されており、一方向のみで発現する仕組みとなっている。薬剤耐性遺伝子の方向は、組み換え酵素で反転させることができる。ゲノム上の遺伝子が1コピーのみ破壊された場合は、カセットも1コピーなので、いずれかの薬剤にしか耐性にならないが、2コピーとも破壊された場合は、AとBの両方の耐性の細胞が出現するので、両薬剤存在下で生存する細胞として選択可能というわけだ

今回の研究の特徴は、この一連の過程を「流れ作業」にしたことにあり、各遺伝子に対する詳細な知識なしに、遺伝子破壊を行うことができる点が特徴となっている。この作業は約1カ月で完結し、複数の遺伝子に対して同時に適用可能だ。そのため、1人の研究者あたりで、年間100個程度の遺伝子について両方のコピーが破壊されたES細胞を取得できるようになる。

また研究グループでは、この手法を用いてさまざまな遺伝子を破壊したES細胞バンクを作成。さらに、そのES細胞バンクからは分化能力が異常な細胞株も単離されており(画像3)、ES細胞の万能性を解析する上で極めて有用であることが示されている。

画像3。遺伝子破壊効果の例。遺伝子を破壊したES細胞と正常細胞を同時に分化誘導し、両者を比較した。分化抵抗性の性質を持つ細胞の例を示す

なお、iPS細胞もES細胞と性質が近似していることから、今回の手法を応用することは可能だという。また、今回はマウスES細胞をモデルに用いたが、同様の原理はヒトのES/iPS細胞へも適用できるとしている。ヒトES/iPS細胞での遺伝子改変法は、マウス細胞と比べて大きく立ち遅れており、遺伝子の両コピーを破壊した例は、極少数に留まっている。今回の手法をヒトES/iPS細胞へ適用することにより、ヒトを対象とした組織・臓器形成メカニズムの研究が進展すると期待されている。

コンピュータアーキテクチャの話 (240) クロックグリッドとDLLを用いたクロック分配

クロックグリッド

クロックグリッド

H-Treeを使うと製造バラつきが無い場合にはクロックSkewは生じないが、現実には製造バラつきでクロックタイミングがばらついてしまう。図2.16に示すように、上側の中央付近では、2段目以降は第1段のHの右と左側からのクロックが全く別のH-Treeを経由して供給されるので2点間のクロックSkewが大きくなる。

しかし、チップ上では物理的には隣接した位置であり、送端のFFのクロックは右側のツリー、受端のFFのクロックは左側のツリーから供給される、あるいはその逆というケースが発生する。共通のポイントからの遅延時間が大きいので、SQRT(Σti×ti)が大きく、この2点間のクロックSkewは同一の第3段のH-Treeから供給される各点間のSkewに比べて大きくなる。

図2.16 左右のH-Treeの合わせ目ではクロックSkewが大きくなる

この問題を改善するために考案されたのがクロックグリッドである。図2.17に示すように、H-Treeの端点を赤線で書いた太いメタル配線で格子状に接続してしまえば、強引であるが、物理的に近接したFF間のクロックSkewは小さくなる。クロックSkewが小さくなれば、結果としてクロック周波数が改善できる。

図2.17 H-Treeの端点を結ぶクロックグリッド

ということで、1990年代の高性能、高クロックプロセサでは、H-Treeとクロックグリッドを使うプロセサが多く作られた。

DLLを使うクロック分配

クロックグリッドは、小さなSkewで多数のFFにクロックを供給することができるのであるが、シールドされたクロックグリッドの配線容量はかなり大きく、これを毎サイクル充放電する電力はチップの消費電力の中では無視出来ない比率を占めている。

このため、クロックグリッドのように大量の配線を必要としないクロック分配法が考案された。クロック生成系では、Phase DetectorとVCOで基準クロックと同じ周波数のクロック信号を作り出していた。これと似通った回路で、異なる場所のクロック信号の位相を比較しタイミングのずれに比例した電圧を作り、これを積分して制御信号を作る。

そして、入力電圧で遅延時間が可変できるバッファ回路(可変遅延バッファ、Variable Delay Line:VDLと呼ぶ場合もある)にこの制御信号を供給し、早い方の信号を遅延させると、両方の信号の位相を合わせる(スイッチするタイミングを一致させる)ことができる。この回路をDelay Locked Loopと言う。なお、可変遅延バッファとペアになる基準側のバッファの遅延時間は、可変範囲の中央あたりの遅延時間をもつように設計しておく。

図2.18 DLLを使うクロックチューニング回路

図2.18に示すように、左右のH-Treeの端点のクロックの遅延時間を同じにするために、これらの端点から同じサイズのバッファと同じ配線長で、隣接配線の影響を減らしたシールド付の配線を使って位相比較回路に接続する。この位相比較回路の出力で可変遅延バッファの遅延時間を制御すると、比較した2点間のクロックSkewを無くすことができる。それ以外の点の間のSkewは無くならないが、この2点間のクロックタイミングを合わせることで、他の点の間のSkewも全体的には減少する。

このように、DLLを使うとクロックグリッドという配線容量の大きな機構を使わなくてもH-Tree の端点のクロック信号のSkewを減少させることができる。

また、32nmプロセスでクロック分配を行う範囲が数mm角程度のプロセサコア1個分であれば、H-Treeでも配線幅を最も細いものの数倍に増やせばそこそこのSkewでクロックを分配することができたが、20mm角のチップ全体となると初段や2段目のH-Treeは配線長が長くなり、それに比例して配線の抵抗と容量が増加してしまい、クロック分配に適した短い立上り、立下り時間のH-Treeを作ることが困難になってしまう。このような場合には、各領域ではH-Treeとグリッドなどを用い、領域間はDLLでタイミングを揃えるという方法が、消費電力の点で経済的である。

2005年のISSCCで発表された論文では、2コアのItaniumチップのクロック分配系は、このようなDLLを使って多数の場所のクロックタイミングを合わせるクロック系が使われていると述べられている。このItaniumのクロック系のように、基準点Aに対して、B、C、D、Eの4点のタイミングを合わせ、さらに、B~E点を基準にしてさらに多くの点のクロックタイミングを合わせていけば、多くの点のクロックのタイミングを合わせることができるようになる。

東大など、銀河同士の相互作用がブラックホールの成長を促進することを解明

東京大学(東大)は、チャンドラX線衛星と欧州南天天文台のVLT望遠鏡を用いた観測により、銀河同士の重力相互作用が超巨大ブラックホールの成長を促進させていることを明らかにした。同成果は、東京大学数物連携宇宙研究機構(Institute for the Physics and Mathematics of the Universe:IPMU)のジョン・シルバーマン博士と、国際チームCOSMOSとの連携によるもので、米国雑誌 The Astrophysical Journal」に掲載される予定となっている。

多くの銀河の中心には超巨大ブラックホールがあり、中には太陽の十億倍の重さのものもあることが知られているが、そのようなブラックホールがどのようにして、そこまで成長したのかはよく分かっていない。現在、さまざまな研究から、いくつかの手がかりはつかめており、例えば、超巨大ブラックホールは非常に重い銀河に偏って存在し、ブラックホール質量はその銀河の中心部(バルジ)の重さと関係していることがわかっている。その銀河のバルジは他の銀河との衝突合体を繰り返して成長すると考えられ、そのような衝突合体の過程で物質が銀河中心に流れ込み、超巨大ブラックホールを成長させたのではないかという考えがある。

これを検証する簡単な方法として、超巨大ブラックホールが孤立した銀河と比べて、合体途中にいる銀河により多く存在しているかを調べることが考えられる。これは一見すると簡単なことのように思えるが、この検証の実現が天文学者を長い間悩ませる要因となってきた。他の銀河との重力相互作用は、銀河の形を歪めるが、活発に成長している超巨大ブラックホールから放たれる非常に明るい光のせいで、銀河自体を調べることが難しく、銀河の歪みが他の銀河との相互作用によるものなのかをはっきりさせにくいためだ。

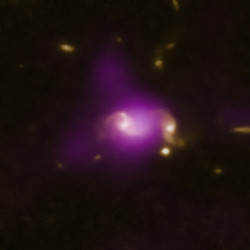

今回、国際研究チームCOSMOSでは、銀河の形が相互作用で歪んでいるか、といった情報を一切必要としない検証方法を試みた。具体的には、銀河のすぐ近くに別の銀河があれば、それらの銀河同士が相互作用をしている可能性が高いと仮定し、実に2万個の銀河までの正確な距離を欧州南天天文台のVLT望遠鏡を用いて測定し、銀河のすぐ近くにもう1つの銀河がいる、「銀河ペア」を探索、それらの銀河を孤立した銀河と比べることで、成長している超巨大ブラックホールが、重力相互作用をしている銀河で多いか否かを調査した。なお、活発な超巨大ブラックホールは、ブラックホール周辺の物質が高温になりかつ高速で運動するため、X線が放出されることから、NASAのチャンドラX線望遠鏡によるX線観測で探索を行った。

COSMOSサーベイの2つの銀河ペアの例(画像提供:チャンドラX線センター。出所:IPMU Webサイト)。ハッブル宇宙望遠鏡で得られた画像にX線の強さを紫色で示している

この結果、銀河ペアの方が、孤立した銀河と比べ、成長している超巨大ブラックホールをおよそ2倍の確率で持っていることを発見した。これは銀河同士の重力相互作用がブラックホールの成長を促進していることを示唆するほか、このような相互作用の頻度を考慮に入れて解析した結果、およそ20%のブラックホールの質量成長を相互作用が担っていることが判明した。すなわち、重力相互作用以外の物理機構が大多数の超巨大ブラックホールの成長を牽引していることになり、この発見は、銀河と超巨大ブラックホールが同時に進化をしていく「共進化」のさらなる証拠をもたらすものとなる。

しかし、今回の研究では銀河が最終的に合体する現場は観測できておらず、シルバーマン博士などの研究グループでは、その最後の瞬間を解明することが、今後の大きな課題になると説明している。

ST、高オーディオ品質を実現する小型MEMSマイクロフォンを発表

STMicroelectronicsは、高性能・低消費電力なデジタルMEMSマイクロフォン「MP34DT01」を発表した。

同製品は、音響孔をパッケージ上部に設けた小型パッケージ(3mm×4mm×1mm)で提供され、これにより、マイクロフォンのダイヤフラムを音響孔により近く配置できるようになるため、サイズに妥協することなく、性能の向上が可能になると同社では説明している。

さらに、クラス最高レベルのS/N比(63dB)およびオーディオ帯域全体(20~20kHz)におけるフラットな周波数応答を、兼ね備えているほか、オムロンと共同開発したクラス最高レベルのアコースティック・センサ技術を採用しており、機械的振動や温度変化、電磁干渉に対して本質的に高い耐性を備えるとともに、低消費電力でオーディオ信号の高音質な再生を可能にしている。

なお、同製品は、大手携帯電話メーカーの認定を取得しており、すでに量産中である。単価は1000個購入時に約1.42ドル。STでは、クラス最高のS/N比と1dB以内のマッチングを実現し、さらに小型化した新製品を2012年および2013年に発表すべく開発を進めているとしている。

STのMEMSマイクロフォン「MP34DT01」