仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

名大、重症筋無力症における筋力低下が起こる病態メカニズムを明らかに

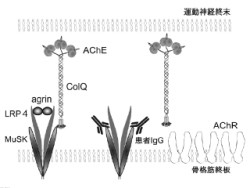

名古屋大学は、重症筋無力症における筋力低下が起こる病態メカニズムを明らかにしたと発表した。抗「筋特異的受容体チロシンキナーゼ」(MuSK)抗体陽性重症筋無力症患者では、抗MuSK抗体が神経筋接合部において「アセチルコリンエステラーゼ(AChE)/コラーゲンQ(ColQ)複合体」とMuSKの結合を阻害することにより、AChEと「アセチルコリン受容体」(AChR)の両者が減少し、筋力低下が起こるというものである。研究は名古屋大学大学院医学系研究科神経遺伝情報学の大野欽司教授らによるもので、成果は10月19日に米神経学会専門誌「Neurology」のプレプレス版に発表され、11月15日付けの同誌にも掲載予定。

重症筋無力症は、神経筋接合部に発現する分子に対する自己抗体が作られることにより発症する自己免疫疾患の一種であり、筋力低下、易疲労性、目瞼下垂、嚥下障害、呼吸困難などを主徴とする厚生労働省指定特定疾患の難病だ。

重症筋無力症の内でおおよそ5~15%の患者が持っている抗体が、2001年に見つかったMuSKに対するもので、補体活性化能を持たない「IgG4」に分類される。しかし、MuSK抗体が何を阻害しているのかが不明の上、抗MuSK抗体陽性重症筋無力症は発症メカニズムも十分に解明されていないという状況だ。免疫抑制剤以外の特異的な治療法が存在していないのである。

研究グループは、抗MuSK抗体陽性重症筋無力症患者において、AChR欠損が軽度であってAChE阻害薬の効果が乏しいという事実から、抗MuSK抗体はAChE/ColQ複合体とMuSKの結合を阻害していると予想して今回の検証を行った。生命倫理委員会の承認の下に4名の抗MuSK抗体陽性患者の同意と協力を得て血清からIgG抗体を精製し、3種類の実験を実施したのである。

第一に、ColQノックアウトマウスの骨格筋切片にヒト組み換えAChE/ColQ複合体を反応させ、AChE/ColQ複合体がマウス神経筋接合に結合をすることを確認した。健常者IgGはこの結合をまったく阻害しなかったが、抗MuSK抗体陽性患者IgGはこの結合を強く阻害したのである。

第二に、精製ヒト組み換えMuSKと精製ヒト組み換えColQをプレート上で効率よく定量的に結合する実験系を作成。健常者IgGはこの結合をまったく阻害しなかったが、抗MuSK抗体陽性患者IgGは、抗体濃度依存的にこの結合を阻害した。

第三に、ヒトIgG抗体をマウス腹腔内に注射し、受動免疫疾患モデルを作成した。健常者IgGは神経筋接合部の異常をまったく示さなかったが、抗MuSK抗体陽性患者IgGはマウス大腿四頭筋神経接合部のAChE/ColQ複合体の発現を強く阻害した。また、AChRの発現も中等度に阻害したのである。

これらの実験により、抗MuSK抗体陽性重症筋無力症患者では、抗MuSK抗体が神経筋接合部において、AChE/ColQ複合体とMuSKの結合を阻害することにより、AChEとAChRの両者が減少し、筋力低下が起こるという病態メカニズムが明らかになった次第だ。これは、抗MuSK抗体陽性重症筋無力症患者において、AChE阻害薬の効果が乏しいという事実を裏付けた結果である。

しかし、米国で行われた患者骨格筋生筋研究では、中等度のAChR欠損は観察されるが、AChE欠損は観察されなかった。そのため、1つ目は筋生筋部位が病態を反映していない可能性、2つ目は筋生筋が行われた病期が重篤な急性期を反映していない可能性、3つ目はヒトにおいてAChE欠損が重篤にならない未知の防御機構が存在する可能性があり、今後さらなる研究が必要という結論に結びつけられた。

画像1。抗MuSK抗体陽性重症筋無力症患者IgGは、MuSKとAChE/ColQ複合体の結合を阻害する。MuSKとLRP4のそれぞれ2量体が細胞膜貫通タンパク複合体を形成。神経終末より放出をされたアグリン(agrin)はLRP4に結合をすることによりMuSKを活性化し、AChRの集積を誘導する。AChEは神経終末より放出をされるアセチルコリンを分解し、AChE12分子が3重鎖構造を採るColQと結合しAChE/ColQ複合体を形成する。ColQはMuSKと結合することによりシナプス間隙に係留される

ローム、MP3エンコード/デコード専用LSIを開発

lead_mpobile=ロームは、USBオーディオデコーダLSIを開発した。

ロームは、ステレオコンポ、ラジカセ、AVレシーバーなどの各種オーディオ向けに1チップでMP3圧縮録音、CD-ROM、USBメモリ再生が可能なUSBオーディオデコーダLSI「BU94702AKV」を開発した。同製品はすでにサンプル出荷を開始しており、量産は2011年12月から月産5万個の体制で予定している。サンプル価格は2000円。

同製品は、従来ののUSB/SDメモリカードホスト機能、MP3/AAC/WMAデコーダ機能、DAC、FATファイルシステムの内蔵に加え、1チップでMP3圧縮、CD-ROM再生、USBメモリ録音を行うことが可能だという。

また、LDO、DAC回路を内蔵しているため、1チップLSIに電源、オーディオアンプ、スピーカを組み合わせるだけで簡単にオーディオシステムを構築できるほか、VQFP80ピンの小型パッケージを使用したことにより、小型軽量化が可能になり、ステレオコンポなど各種オーディオ機器のほか、目覚まし時計、マッサージチェアなどのリラクゼーショングッズ、電子辞書やデジカメなど幅広いアプリケーションでもオーディオ機能をアドオンすることができるという。さらに、再生中にも曲検索ができるなど、使いやすさにも配慮したというる。

「BU94702AKV」ブロック図

産総研、音波を用いて静電気を計測する技術を開発

産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、振動と電磁界を用いた新しい静電気検出方法を考案し、さまざまな制約が存在する生産現場でも柔軟に対応できる非接触型静電気計測技術を開発したことを明らかにした。同成果は、 産総研 生産計測技術研究センター 光計測ソリューションチームの菊永和也 研究員、野中一洋 研究チーム長、坂井一文 招聘研究員、蒲原敏浩 産総研特別研究員らによるもので第72回応用物理学会学術講演会において発表された。

生産現場では静電気がいたるところで不規則に発生するため、電子デバイスの破壊、フィルムの吸着、製品へのゴミ付着などのトラブルが起こり、生産性低下の原因となっている。特に半導体の生産現場では、綿密な静電気対策を施しているにも関わらず、高絶縁材料の使用、半導体回路の微細化・多層化に伴うデバイス静電気放電耐性の低下などから静電気問題が深刻化しており、静電気障害を効率的かつ確実に軽減するために、生産現場では各プロセス工程間に発生する静電気を高速で計測できる技術が求められていた。

これまで静電気計測器として現場で広く使用されてきたのは表面電位計だが、センサを測定対象物に近づける必要があったため測定できる空間に制約があり、また原理的に、近傍の帯電物やアースなどの測定環境の影響を受けやすいといった問題があった。さらに静電気分布を計測するためには1点ずつセンサを動かして測定しなければならないため、2次元平面の静電気分布計測の高速化が困難であった。

産総研は、生産現場で不規則に発生する静電気を数値化し、生産プロセスにフィードバック可能な新しい静電気のオンサイト計測技術の開発に取り組んできており、今回、静止している静電気を外部から振動させて、発生する電磁界を検出する新しい静電気計測技術の開発を行った。

具体的には、帯電体を音波などによって振動させて電界と磁界を相互に誘起させ電磁界を発生させ、アンテナで電界の変化を測定して静電気を計測するというもの。

図1 ポリイミドフィルムの静電気分布の計測例。収束した音波をあてた位置の情報と、計測した静電気の情報を組み合わせて可視化した

通常、電磁界は、導体を流れる電流によって電界と磁界が時間的・空間的に変化し、お互いに誘起しあうことで発生するが、今回の方法では、帯電体を振動させることで、静止している電荷(静電気)の位置を空間的に変化させ、交流電流と同様の効果を作り出して電磁界を誘起させるようになっている。

図2 今回開発された技術の概念図。(1)帯電体(電荷を帯びている物体)。 (2)帯電体を振動させる。(3)物体を除いて考えると静止している電荷が振動している。(4)電荷の振動に伴って振動した電場と磁場が誘起され、電磁界が発生する。(5)発生した電磁界をアンテナで検出して、静電気の情報に変換する

実際に実験装置を用いて、ポリイミドフィルムを音波で振動させアンテナで検出した電界強度変化を観測したところ、帯電していないポリイミドフィルムでは音波照射によって振動させても電界は変化しないのに対し、帯電したポリイミドフィルムを振動させると電界の変化が観測された。

図3 実験装置の構成

図4 電界強度の時間依存性

これにより、物体の振動と電界変化が周期性に密接な関係を持っており、帯電した物体を物理的に周期的に振動させることで電磁界が発生することが確認された。

静電気の計測では静電気量と電気的極性(正負)の情報を得る必要がある。静電気を定量的に評価するために、その静電位を計測できる表面電位計を使用し、帯電したポリイミドフィルムの表面電位と電磁界特性の関係を調べたところ、検出された電磁界強度は、正負の電気的極性に関わらず表面電位量に比例していることが確認された。

図5 電磁界と静電気の関係。この関係から電磁界を測定することで静電気の情報を得ることが可能

また、誘起された電磁界の位相は、電気的極性によって大きく異なっていることも確認された。これは正と負の電荷が同じ方向に移動したとき、電流としての向きは逆方向になるため、電荷の振動によって発生した電磁界の位相が異なることによるためである。同技術は、振動した部分の静電気量だけに比例した電磁界が360℃どの方向でも検出可能であるため、周囲の電気的環境や空間制約に左右されることもない。

また、音波を収束させてせまい部分だけを振動させると、その部分の静電気だけが計測でき、音波をあてる部分を走査することで、2次元の静電気量分布を計測できる。さらに、収束した音波の照射位置は電気的に制御ができるので、走査速度を早くすることで平面の静電気量分布計測の高速化が可能だという。

なお、研究グループで今後、空間的制約の多い生産現場で使用可能な静電気センサの開発を行うことを目標としているほか、収束させた音波を高速で走査できる超指向性音響システムを開発し、静電気分布を短時間で可視化するシステムの開発を行う予定であるとしている。

Intersil、入力電圧低下時に昇圧モードに切り替わる降圧レギュレータを発売

Intersilは、入力電圧が低下したときに自動的に昇圧してレギュレーションを維持する2.5A出力の降圧レギュレータ「ISL78200」を発売した。

自動車用途では入力電圧の低下によってレギュレーションが失われる問題(コールドクランク)が知られている。この入力電圧低下問題は低温時の始動で発生するが、最近では発進・停止時にも発生することがあるという。同製品は、出力レギュレーションの維持が必要なときにプリブースト段を自動的に作動させる同期降圧(バック型)/プリブーストレギュレータICでローサイドMOSFETドライバとオン抵抗が90mΩのハイサイドMOSFETを内蔵している。

入力電圧範囲は3Vから40Vで、85℃においてもヒートシンクなしで5V/2.5Aのレギュレーション出力が得られる。入力電圧のプリブースト機能を備えるとともに、無負荷時電流が180μAと小さいといった特徴があり、さまざまなオートモーティブ電源アプリケーションに最適であるという。

また、同社は、プリブースト機能を持たない「ISL78205」も用意している。同製品はISL78200と同様に85℃で2.5A出力が得られ、汎用電源レギュレーションや24Vバスパワーアプリケーションに使用できる。

両製品ともにAEC-Q100準拠かつTS16949認証済みで、20ピンHTSSOPパッケージで供給される。価格は50000個受注時で、ISL78200が0.98ドル、ISL78205が0.88ドルである。

Intersilの「ISL78205」

赤外線天文衛星「あかり」、宇宙で最初に生まれた第1世代の恒星の光を確認

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は10月21日、赤外線天文衛星「あかり」が空の明るさを観測した際に、既知の天体だけでは説明できない大きな明るさのムラ(揺らぎ)があることが確認されたと発表した。宇宙の誕生から約3億年後に宇宙で最初に生まれた第1世代の恒星の集団に起因するものと推測されており、これまでほとんど手がかりのなかった宇宙初期における星生成活動の解明に重要な貢献をなすと考えられている。発見はJAXA宇宙科学研究所名誉教授兼ソウル国立大学客員教授の松本敏雄氏らの研究グループによるもので、成果は11月1日発行の米学術雑誌「The Astrophysical Journal」に掲載の予定。

これまで、マイクロ波宇宙背景放射によって、直接観測される最初の光は、宇宙誕生から約38万年後であることは確認されている。かすかな温度差は確認されているが、現在の宇宙の大規模構造ほど非一様ではなく、ほぼ一様かつ等方だったわけだ。

しかし、すばる望遠鏡などの活躍により、宇宙誕生から7~8億年が経った頃にはすでに銀河が誕生しているのが確認されており、38万年後から7~8億年後の間は、「宇宙の暗黒時代」とも呼ばれている。

最新の理論によれば、この暗黒時代に第1世代の恒星が誕生したとされており、非一様な宇宙に進化するきっかけとなったと考えられているが、これらの恒星は非常に暗いため、これまでのところ検出されていなかった。そこで、研究グループでは、第1世代の恒星の集団を背景放射(空の明るさ)として観測する方法を試みたのである。

研究グループは、「あかり」を駆使してりゅう座の方向を半年にわたって観測。波長2.4、3.2、4.1μmの3種類で得られた画像から、手前にある天体の光を取り除いたところ(画像1)、その残りとして得られた背景放射成分に有意な揺らぎが見出された(画像2)。

画像1。データ解析の流れ。例は、波長2.4μmのデータ。(1)あかりが1ショット(約44秒間)で撮った画像。視野は約10分角(1分角は1/60度に相当する角度)。写っている天体のほとんどは遠方の銀河。(2)データの質を向上させるため、半年の観測期間中に得られた40枚の画像を重ね合わせた結果。視野が季節に伴って回転するため、重ね合わせた画像は直径10分角の円となる。(3)天体と同定されたものを全てマスクすると空の揺らぎが見えるようになる。主な揺らぎ(小さな角度での揺らぎ)の原因はランダムに分布している同定されなかった暗い銀河によるもの。(4)各ピクセルを中心に直径50秒角の円内を平均化(スムージング)した画像。小さな角度での揺らぎが押さえられる結果、大きな角度での構造がはっきりと見える。明るい部分が黄~赤色、暗い部分が青色で示されている

画像2。「あかり」が観測した黄極方向の空の明るさのムラ(揺らぎ)の最終結果。左から右へ波長2.4、3.2、4.1μmでの画像。青~赤~黄色の順に明るくなっている。揺らぎの強さは波長2.4μmで空の明るさの約2パーセント。円の直径は10分角で、放射の起源を宇宙第1世代の星とすると、現在の宇宙の約100万光年に相当する

この揺らぎの震幅はかなり大きく、既知の放射成分(太陽系内の塵による黄道光、銀河系内の星の光、遠方の銀河の光など)で説明することが不可能だったのである。揺らぎのパターンは3波長でほとんど同じで、また観測された赤外線のスペクトルは遠方の青い星の光と考えて差し支えないもの。これらのことから、観測された揺らぎは、宇宙第1世代の星の集団の分布によるものと結論づけられたのである。

観測された揺らぎの角度スケールは100秒角(1秒角は1/3600度に相当)より大きく、現在の宇宙の大規模構造(銀河団とボイドが織りなす現在の宇宙の非一様な構造)に相当する大きさだ。この角度スケールは、宇宙最初の星が暗黒物質の密度の高いところで形成されたという理論的予測とも一致する。これらの結果は、宇宙誕生から約3億年ごと想定されている宇宙第1世代の恒星が生成された時期に、すでに大規模構造が存在していたことを示すこととなった。

この種の観測はこれまでにも試みられてきたが、ハッブル宇宙望遠鏡の場合は観測領域が狭かったり、スピッツァー宇宙望遠鏡の場合は長い波長での観測に限られていたりしたため、明確な結論を得られていなかったため、今回の画像は大規模構造を直接的に示すはっきりした初の画像となった。

1995年に打ち上げられた「スペースフライヤーユニット」に搭載された赤外線望遠鏡「IRTS」による研究グループの観測でも、宇宙第1世代の恒星に起因すると思われる背景放射成分を検出していたが、今回の結果は揺らぎを測定することにより、観測的に第1世代の恒星の存在を確実にした形だ。

今回の観測結果は宇宙の暗黒時代を調査する上で極めて重要な情報であり、第1世代の恒星の形成と進化、大規模構造の形成などの研究に大きな影響を与えるものと考えられている。