仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

アジレント、OLED工業用マルチメータとミドルサイズクランプメータを発表

計測機器ベンダ大手Agilent Technologiesの日本法人であるアジレント・テクノロジーは10月19日、ハンドヘルド測定器として、現場からのニーズを盛り込んだ有機EL(OLED)パネル採用工業用マルチメータ「Agilent U1273A」および、従来シリーズよりも測定レンジを抑えたミドルサイズ・クランプメータ「Agilent U1190シリーズ」4製品を発表した。

U1273Aは、同社が2010年12月に発表した高性能かつ多機能な工業用デジタル・マルチメータ「Agilent U1270シリーズ(U1271A/1272A)」の最上位機種に当たるもので、従来2製品が表示パネルにLCDを使用していたものを視野角160度のOLEDに変更し、暗闇の中でもOLED自体の明るさで数値確認を可能としたことが大きな変更点となっており、この視認性の向上に伴い、騒音のある環境下でもLCDを点滅させることで導通しているかどうかの確認が可能な「フラッシュディスプレイ導通試験機能」が省略された。

U1273Aの実機。公称では160度の視野角と言っているが、実際に横からのぞいて見ると180度近くまで視認することができた

基本性能はU1272Aとほぼ同じで、IP54の保護等級を実現することで、作業現場におけるほこりや水などに対する防護を可能としている。また、グローブをしたままでも持ちやすく、かつ操作性を意識したグリップ型の筐体も従来どおり。電池交換と同様に背面カバーを開けるだけでヒューズを交換することができる点も引き継いでいる。

U1273Aの基本概要(左と中央)、右は実機の背面カバーを開いた状態。電池とヒューズを手軽に交換できるのもポイントとなっている

性能面でも1kHzのローパスフィルタによる高周波やノイズのカットを可能としているほか、低入力インピーダンスモードにより、通常の10MΩのインピーダンスを2kΩに変更することが可能で、浮遊電圧を拾わずに対象を測定することが可能となっている(ただし、もろに測定対象のインピーダンスに影響を受けることになるため操作には注意が必要と同社では説明している)。

ローパスフィルタモードと低入力インピーダンスモードの概要

なお、価格はU1271Aが34377円、U1272Aが37435円、U1273Aが43324円と最上位と最下位機種でも1万円の差がない価格設定となっている。

一方のミドルサイズ・クランプメータは、商用ビルや競合プラントなどの領域をターゲットとしており、密集するケーブルから一本のケーブルのみを取り出して測定しやすくするために、一般的な丸型の先端ではなく、先端が尖った「くちばし型」の先端を採用しており、これにより束になっているケーブルを捌きつつ、目標とする1本のケーブルのみを容易にクランプすることを可能としている。

ミドルレンジ・クランプメータ「U1194A」の実機。一般的なクランプメータの先端はもっと丸みを帯びているが、U1190シリーズは尖った形状をしており、これによりケーブルの取り回しやすさを向上させたという

U1190シリーズの概要とくちばし型の先端の活用イメージ

また、LEDライトをくちばし型の先端の付け根部分に設置してあるため、暗い環境下においても、別途照明を用いずに手元を照らし、ケーブルをクランプすることが可能だ。

さらにVセンス機能(非接触AC電圧検出機能)を装備。これはAC電圧が生きている箇所に同クランプメータを近づけると、アラームが鳴るという仕組みで、これによりケーブルに触れずにそのケーブルが生きているのか、死んでいるのかを簡易的に調べることが可能となる。

なお、U1190シリーズは平均値を測定する「U1191A」「U1192A」(主な違いはAC電流のレンジと入力周波数への対応の有無)と、真の実行値を測定する「U1193A」「U1194A」(主な違いはAC電流のレンジと、DC電流への対応の有無など)の4製品が用意されており、価格はU1191が9912円、U1192Aが13709円、U1193Aが17188円、U1194Aが22039円となっており、U1273Aと併せて5製品ともに即日出荷を開始している。

U1191/1192Aが平均型、U1193/1194Aが真の実行値型のクランプメータとなっている

京大と村田製作所、赤外線透過用単結晶レンズのプレス加工技術を開発

村田製作所は10月20日、京都大学(京大) 大学院エネルギー科学研究科の中嶋一雄教授と共同で、赤外線透過用単結晶レンズの低温プレス加工方法、およびその加工装置を開発したことを発表した。

村田製作所では、テラヘルツ関連、フェムト秒レーザー関連、環境センサ関連の研究開発を行っており、その一環として、赤外線カメラレンズなどの素材となる赤外線透過材料シリコン、ゲルマニウム単結晶および多結晶の加工法の研究開発を行っていた。

従来、ゲルマニウム単結晶は硬く脆いため室温で力を加えると劈開(へきかい)し、プレスによる加工は不可能とされ、研磨加工されてきた。そのような中、中嶋教授の研究チームは、材料の融点に近い高温で加圧すれば結晶構造を維持しながらプレス加工ができることを発見、2011年9月発行の「Applied Physics Express(APEX)」(オンライン版)にその成果が掲載されたほか、現在も実用化に向けた研究を継続して進めている。

しかし、融点直下のシリコン1,400℃、ゲルマニウム900℃といった高温では、加圧機構が複雑になることや型材料の反応防止策が必要なことなどの課題もあり、今回、村田製作所が、保有する低温化技術(放電プラズマ焼結法)を同技術に適用することで、シリコン700℃台、ゲルマニウム500℃台の実用温度域でプレス加工することに成功した。

これらの温度は、普及しているガラスレンズ成形機の処理温度に近く、加工機構や型材料、反応防止膜などの既存技術がそのまま使用できるため、ガラス成形に用いられている既存の型材料をそのまま使用して非球面レンズが成形できるため、ナノインプリントなどへの応用やコスト面での優位性が期待できるという。

また、プレス加工条件により、シリコン、ゲルマニウムの透過特性について波長依存性を付与することができ、さらに低温アニール処理で初期透過特性に戻すことも可能だという。

ただし、低温化技術適用時の変形メカニズムの解明が必要で、今後もそうした研究を中嶋教授が担当していくほか、設備設計上の制約で適用材料厚みが2mm以下にできない問題があるため、その問題の解決が可能な機構の開発も進めていくとしている。

なお、村田製作所では今後、研究開発成果を公開し、革新的な商品やビジネスモデルを生み出す「オープンイノベーション」の実現に向け、他企業との協業も検討していくとしている。

中嶋教授らの研究成果。シリコン単結晶を600℃でプレス加工してもクラックなどは入らない(出典:APEX発表論文)

IDT、低コストかつ小型のタイミングICを発表

Integrated Device Technology(IDT)は、モバイルPCのプラットフォーム、DVR、STB、NAS、企業向けのイーサネット・スイッチやルータの用途をターゲットにしたタイミングIC「9TCS108xファミリ」を発売した。

9TCS108xファミリは、低電力システムのタイミング・ソリューション、2チャネルの温度センサ、および4線のPWMファン・コントローラを集積した1チップIC。低電力のPLL設計よって携帯機器のバッテリ寿命を長くする。また、マルチクロック出力は、機器の大きさや重さを削減するために回路基板上の水晶を置き換えることができるという。

集積した温度センサは、過熱状態の検出やシステムの信頼性向上のために精度1℃のチャネルを2つ備えている。各チャネルの個別の温度警告機能は、ファン・コントローラのための基準データ、またはシステムへの警告信号を生成するようにプログラムすることができ、異なる用途の設計に柔軟性を提供する。

バッテリ利用モードの間、供給電流が2μA未満で、いくつかの出力と、24MHz、25MHz、27MHz、48MHz、および32.768KHzといった一般的な周波数を含む、さまざまな周波数を供給できる。また、追加の温度センサや他のコントロール・ピンを備えたオプションもあり、システム設計者がその用途に最も適したデバイスを選ぶことができる。

新ファミリの「9TCS1082」、「9TCS1083」、「9TCS1085」は、現在、特定のユーザ向けに出荷中。パッケージは5mm×5mmの32-ld QFN。9TCS108xファミリの1万個購入時の単価は2.50ドルからとなっている(米国での参考価格)。

IDTのタイミングIC「9TCS108x」

NIMS、イオンビームを用いて最表面のスピンと構造の複合分析を実現

物質・材料研究機構(NIMS)の研究チームは、新型イオンビームを用いて最表面(表面第一原子層)のスピン・元素組成・原子位置の複合分析に成功したことを明らかにした。同成果は、NIMSの光・電子材料ユニット セラミックス化学グループ鈴木拓主幹研究員、菱田俊一グループリーダー、極限計測ユニットスピン計測グループ山内泰グループリーダーらによるもので、米国物理学会の論文誌「Physical Review Letters」(オンライン版)にて公開されたほか、10月21日(米国時間)発行予定の雑誌版にも掲載されるという。

次世代技術としてスピントロニクスの研究が各所で進められているが、その基本動作原理としては、例えば巨大磁気抵抗効果やトンネル磁気抵抗効果があげられる。これらはいずれも、磁性層/非磁性層の界面で発現するので、スピントロニクスの開発では、表面・界面のスピン分析が不可欠となっている。特に、最表面に相当する表面第一原子層のスピンの特性は、スピントロニクスに向けた材料開発の指標として、その分析が強く求められてきたが、現在の先端分析技術であっても、最表面のスピンを分析することは極めて困難であり、これがスピントロニクスの開発を妨げる課題の1つとなっていた。

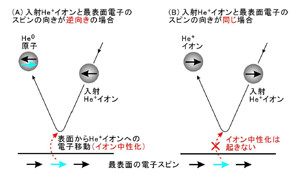

これに対し、「スピン偏極4He+イオンビーム」と呼ばれる新しいイオンビームは最表面とスピンの双方に極めて敏感というユニークな特徴を有していることから、これを利用することで最表面の「スピン」と原子位置などに関する「構造」の複合分析が実現する可能性があるとされてきた。具体的には、He+イオンは最表面で電子を受け取りHe原子となる性質(イオン中性化)があるが、これが起こるのはHe+イオンのスピンと最表面の電子のスピンが逆向きの場合に限られる。

一方、それらが同じ向きの場合には、イオン中性化は起きないため、He原子とはならずに散乱されたHe+イオンを観測することで、最表面スピンの特性を構成元素ごとに分析することができるというのだ。

図1 スピン偏極4He+イオンビームによる最表面スピン分析の原理図。He+イオンは表面で散乱される際、最表面で電子を受け取りHe原子となる(イオン中性化)。ただし、中性化が起こるのは、He+イオンのスピンと最表面の電子のスピンの向きが反平行の場合に限られる(パウリの排他原理)。したがって、(A)ではHe+イオンは中性化されるのに対し、(B)では中性化が起きない。つまり中性化は最表面電子のスピンに依存するので、イオン中性化を経ずに散乱されたHe+イオンを観測することで、最表面の電子スピンを分析できる

ただし、He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱されやすい方向が異なる性質(スピン軌道相互作用)があり、この効果はこうしたイオン中性化にしばしば重畳するため、散乱イオン強度のスピン依存性(スピン非対称性)がイオン中性化とスピン軌道相互作用のどちらによるものか判別ができず、データの解析に問題が生じていた。

図2 He+イオン散乱におけるスピン軌道相互作用の概念図。He+イオンが最表面の原子で散乱される際、He+イオンの持つスピンによって散乱される方向が異なる性質がある。図では、上向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の前方に散乱される一方で、下向きのスピンを持つHe+イオンが標的原子の後方に散乱される場合を模式的に示している

これはスピン非対称性の起源として、最表面スピンを反映するイオン中性化以外に、最表面スピンとは無関係のスピン軌道相互作用があるため、スピン非対称性から最表面スピンに関する情報を抽出するには、イオン中性化とスピン軌道相互作用からの寄与をそれぞれ明らかにする必要があることを示す課題であったわけだが、スピン軌道相互作用は未解明であったため、最表面スピンの分析がしばしば困難を伴うものとなっており、この問題の解決のために、He+イオン散乱におけるスピン軌道相互作用の解明が求められていた。

研究チームは、長年スピン偏極4He+イオンビームの開発を進めてきており、2004年には世界で2番目にスピン偏極4He+イオンビームの発生に成功しており、以降、開発を継続し、2007年にビームの性能指標(ビーム偏極率)が世界最高クラスのビームを開発するなどの成果を挙げてきた。

今回の研究では、この新しいイオンビームを用いて偏極He+イオン-原子衝突実験を行った。具体的には、標的元素で構成される基板を超高真空中に設置し、これに偏極He+イオンの運動エネルギー(入射エネルギー)を揃えて入射し、特定の方向に散乱されるHe+イオン強度のスピン依存度(スピン非対称率)を観測したというもの。

このスピン非対称率と散乱角および入射エネルギーとの関係を、さまざまな標的元素について系統的に調べ、その結果をもとに、スピン軌道相互作用の理論モデルを構築、この理論モデルから計算されるスピン非対称率と実験値との比較を詳細に解析することで、スピン軌道相互作用の解明に成功した。

スピン非対称率の散乱角に対する依存性と入射イオン速度に対する依存性の実験結果は、今回構築した理論モデルによって良く説明される。

図3 スピン偏極4He+イオン-原子衝突実験における散乱イオンの分光計測から得られたデータと、その解析結果。(A)は入射イオンのエネルギーが1.57keV、標的原子が鉛の場合の散乱イオン強度のスピン依存度(スピン非対称率)と散乱角との関係。入射イオンビームから見て左に散乱されるとき(散乱角θ)と右に散乱されるとき(散乱角θ’)でスピン非対称率の符合が逆になっており、これは右方向と左方向の散乱では、散乱He+イオンのスピンの向きが逆向きであることを示している。(B)は散乱角が150度、標的原子が金の場合のスピン非対称率と入射イオン速度との関係を示している。速度が大きいほどスピン軌道相互作用が強くなりスピン非対称率が増加している。(A)と(B)の実験データは、スピン軌道相互作用モデルに基づく理論解析の結果と良く一致している

この解明により、スピン非対称率におけるスピン軌道相互作用の寄与分が決定できるようになるため、スピン偏極4He+イオンビームによる最表面のスピン分析が可能となる。

最表面のスピンと構造に関する複合分析が可能な手法は、現在のところ、今回の研究で確立されたスピン偏極4He+イオンビームによる手法しかない。また同手法は、大きさが約1m程度と比較的小さいことから、手軽に実験を行うことができることから、今後、同手法を活用したスピントロニクス開発への展開が期待できると研究チームでは説明している。

東大ら、ヒト以外では初めてインコがリズムに合わせて運動できることを確認

東京大学、理化学研究所(理研)、科学技術振興機構(JST)で形成される研究グループは、インコがリズムに合わせて運動できることを確認したと共同で発表した。リズムを取る行動と発声模倣能力に関連があることも合わせて示唆している。同成果は、東京大学大学院総合文化研究科の岡ノ谷一夫教授と、JST戦略的創造研究推進事業ERATO型研究「岡ノ谷情動情報プロジェクト」の関義正研究員らによるもので、10月17日(英国時間)にNature Publishingグループのオンラインジャーナル「Scientific Reports」で公開された。

多くの動物の運動にもリズミカルなパターンがあり、中にはリズミカルなダンスそのものを披露するものもいる。しかし、動物たちはもともと持っているリズムのパターン以外に、「外部から与えられる」リズムに合わせて運動する能力を持っているわけではない。

「音楽に合わせてダンスをする」動物のビデオを解析すると、音楽と運動の同調が認められた動物は、オウムの仲間数種とゾウ1種のみで、イヌやウマ、サルなどでは確認ができなかった。その結果によれば、ヒトにとって容易な外から与えられた「リズムに合わせて運動する」ことが、動物一般にとっては当たり前ではないことがわかったのである。

リズムに合わせて運動できる、ヒト・オウムの仲間・ゾウの共通点は「発声を模倣する」という能力。この「発声の模倣」は、「新たな発声パターンを獲得する能力」と言い換えることも可能だ。

これまでに、『リズムに合わせて運動する能力が「新たな発声パターンを獲得する能力」の副産物として備わったのではないか』とする仮説も挙げられてきたが、その裏付けとなる研究は、前述のビデオ解析によるいくつかの事例報告に過ぎなかった。

しかしこの仮説は、ヒトが文化や世代を超え、当たり前のように行ってきた「音楽に合わせて踊ること」が、実は言語能力と密接に関連していることを示唆してもいる。この与えられたリズムを予測してそれに合わせる能力に関する研究として、ヒトにおいてはリズムとの同期タッピング(机などを指先で叩く)実験が多数行われてきたが、動物によるリズムに同調したタッピング行動は確認されていなかった。例えば、サルでの類似した実験では、サルは提示される光や音に対し、急いで反応しているだけで刺激を予想しての反応は認められなかったというわけである。

そこで今回の研究では、オウムの仲間の1種であるセキセイインコ(画像1)の一群を用いて、外部から与えられる多様なテンポのリズムと同期した運動が生じるかどうか検討する実験を行った。インコたちは、エサを報酬として用いる学習方法の1種である「オペラント条件付け」(生物個体が自発的に行った行動の後に、環境変化に応じて、自発頻度が変化する手法)を用いて、一定テンポで点滅するLEDをその点滅に合わせてつつくよう訓練した。

画像1。オウムの仲間の一種であるセキセイインコが実験に使われた

この点滅にはピッという電子音が伴っており、インコは光と音をテンポの手がかりとしてLEDをつつくことができる仕組みだ(これらの光や音を「刺激」と呼ぶ)。インコたちはエサをもらうため、6回連続でつつきを成功させる必要があるのだが、どのインコも皆、連続つつきを成功させてエサをもらうことに成功している(画像2・3)。

画像2。セキセイインコのつつき実験。(a)一定テンポで点滅する光(LED)を6回連続でつつくと、(b)報酬としてインコはエサをもらえる。(c)刺激提示とつつくタイミングとのズレを測ったところ、かなりの割合で負の方向へのわずかなズレが見られた。これはヒトの実験でも観察される現象であり、このことから、インコが周期的な刺激提示パターンに基づき、次の刺激の提示タイミングを予測してつつき運動をしていたことが判明した

画像3。つつきながらタイミングのズレを補正していくのを示したグラフ。遅いテンポで刺激を提示する条件では、6回連続つつきの前半には早めにつつきがちだが、後半にはそのズレが小さくなっていく。これは、インコがリアルタイムに刺激のリズムをモニターしながら、つつくタイミングを補正していくことを示している

しかし、そのつつきのタイミングを分析した結果、インコたちは刺激が出てから急いで突いているわけではなく、刺激の出現を予期しており、つつきタイミングには一定のパターンがあることが判明した(画像4)。

画像4。つつくタイミングの時間分布。(左図)時間の経過を円の角度で表したもの。「刺激提示開始」を0度として反時計まわりで時間が進むとする。1周が780msを表す。刺激の提示の前後には一定の許容範囲があり、それも含め、この円の範囲であればすべての角度(つまり、全タイミング)でのつつきが成功となる。「推定反応時間」は、刺激がいつ出現するかを予測できない条件でのつつき実験の結果をもとに得た数値である。すなわち、刺激が出た直後に、インコが急いでつついたときに生じるタイムラグの測定値である(右図)。8個の図は、それぞれのインコについて、キーつつきが偏在していた時間範囲を赤で示し、左図上に重ねたもの。インコが適当につついた結果、偶然成功したのであればつつきタイミングは円全体にばらける。しかし、すべてのインコにおいて分布には偏りがあり、つつきタイミングに一定のパターンがあったことがわかる。もしインコが、刺激の提示後に急いでつついていたとすれば、つつきタイミングは「推定反応時間」周辺に分布するはずである。しかし、上の条件では、オスA、D、メスB、Dにおいては「刺激提示開始」周辺に分布している。つまり、次に出現する刺激提示開始のタイミングを予測してつついていたことがわかる。なお、本研究のような周期的な運動を評価するためには、円を用いることが都合がよいため、統計的な処理はサーキュラー・スタティスティクス(Circular statistics)を用いた

刺激の間隔については、450、600、900、1200、1500、1800msと複数の条件で試みられたが、インコたちはこれらすべての条件で正確につつくことに成功している。また、刺激を音だけにした条件でも同様にうまくつついている。

今回の成果により、種としてのセキセイインコは外部から与えられるリズムに同調してキーをつつく運動ができるということが確認された。これは動物によるリズムに同調したタッピング行動として世界で初めての公式な報告である。

また今回の結果は、前述の『リズムに合わせて運動する能力が「新たな発声パターンを獲得する能力」の副産物として備わったのではないか』とする仮説を裏付けるものとなった。同時に、ヒトが文化や世代を超え、当たり前のように行ってきた、「音楽に合わせて踊ること」が、実は言語能力と密接に関連していることを示唆することにもなった形だ。

ヒトはリズムに乗って、ダンスそのほかの行動を通じて、仲間と感情を共有してきた。今回の研究は、そのようなことを可能にするのが何なのか、その生物学的な基盤を探る1つの成果としても位置付けることが可能だ。

また、ヒトの場合、自分の意志とは無関係に身体が勝手に音楽に同調してしまう、「つられて動く」というような現象が見られる。動物のリズム同調が、これと比較しえるような強いものなのかどうなのかを、研究グループでは次の実験で検討したいとしている。

さらに、リズムに合わせて運動するための神経機構の研究へと発展させたいとも考えているとした。例えば、新たな発声パターンを獲得できるトリにおいては、さえずりに関わる神経系の操作により、さえずりのスピードが速くなったり遅くなったりすることがわかっているが、同様の操作が今回の研究で見られたようなリズミカルな運動の制御にも影響するのかを検討し、発声パターンの獲得能力とリズミカルな運動の関連について、神経メカニズムの観点からも明らかにしていくとしている。