仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

目前に迫る次世代高速通信の世界

企業のデータセンター、クラウド・コンピューティング、ハイパフォーマンス・コンピューティング、および組み込みシステムはすべて、次世代のファブリック性能へ向かって後押しされている市場である。これらの市場で増加し続けるデータ需要が、IO性能向上の必要性に拍車をかけている。10Gビットのファブリック・ポートは40Gビット以上へと突き進んでいる。この発展はハードウェアの再設計を招き、既存のイーサネット技術が、競合するファブリックに対して再評価される契機となった。これらの市場では、10Gビットのイーサネットが当たり前のように使われている一方で、QDR、FDR Infiniband、PCI Express Gen2/3、およびRapidIO Gen2が有力な対抗馬である。

Infinibandは、多種多様なスイッチング、HBA、NIC部品、ハードウェア、およびソフトウェア・ソリューションで大きく成功しており、これらの市場で最も高いパフォーマンスのシステムという座を勝ち取っている。RapidIOは、Infinibandと同様に、より低く、より予測可能なネットワークのレイテンシを提供することで、イーサネット技術の根本的な弱点を明らかにした。Infinibandのように、RapidIOは同じシステム内にイーサネットとRapidIOが共存することをサポートする。ネイティブRapidIOネットワークをイーサネットのように利用できるという事実は、設計自由度が高いシステムにおいて、RapidIOを採用するという主張を説得力のあるものにする。次世代の処理能力やパフォーマンスを得るために、10Gビットのイーサネット・システムを再設計しなければならないとき、20Gビット/秒のポートでサポートされるエコシステムやイーサネットのカプセル化サポートを有するRapidIOは合理的な選択肢である。

RapidIOベースのコンピューティング/サーバーのハードウェア実装例

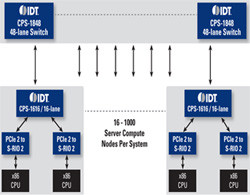

Integrated Device Technology(IDT)はRapidIO Gen2スイッチを用いて、ポート数の多いノンブロッキング・スイッチ・カードが開発済みである。これらのスイッチ・カードはデータセンター/HPC環境の中に設置することができる。図1は、top-of-rackスイッチングのポート向けに活用される可能性のあるスイッチ・カードの実装を示している。

図1 潜在的なサーバ/コンピューティング・システム実装のブロック図

図1に示されるスイッチ・カードは、例えばtop of rackなどとして使われ、IDTの12個の4×ポート、240Gビット/秒のフルノンブロッキング「CPS-1848 RapidIO Gen2スイッチ」を活用する。このようなスイッチ・カードは、必要に応じてより多くの相互接続ポートに対応するために、より大きなフルノンブロッキング能力にスケール可能である。各サーバ/コンピューティング・ノード/ブレードは、IDTのプロトコル変換デバイス「Tsi721」によって、PCIeとRapidIOをブリッジする。このアーキテクチャは高度にスケーラブルであり、シャーシ間接続をPCI Express(PCIe)よりも効率的にサポートし得る。図1は、x86プロセッサの使用を例にしているが、他のPCIe Gen2/1インタフェースをサポートする汎用プロセッサ・ユニット(GPU)でも同じである。

相互接続からサーバモードへの移行の1つの選択は、IDTのPCIe Gen2-RapidIO Gen2プロトコル変換ブリッジ・デバイス「Tsi721」である。Tsi721はPCIeからRapidIOへ、および、その逆方向へ、フル・ライン・レートし、20Gbaudでブリッジする。Tsi721を使うことにより、設計者は、RapidIOのピア・ツー・ピア・ネットワーキングのパフォーマンスを享受する、ヘテロジニアスシステムを開発することができると同時に、PCIeしか利用できないマルチプロセッサ・クラスタを使うことができる。Tsi721のフル・ライン・レートのブロックDMAとメッセージング・エンジンによって、プロセッサの関与なしに、大量データの転送を効率的に実現可能である。仮想化をサポートするRapidIO Type 9メッセージングの利点と10Gビット・イーサネットのより高いパフォーマンスは、ケーブル配線の削減を可能にする。以降の議論では、このシステム例を参照として使う。

このシステム例については、1組のノード間のメッセージングは、2つの個別の概念、つまり、論理I/Oとメッセージングでサポートされる。論理I/O処理は、ブロックDMAエンジンと同様に、直接のブリッジング変換でもサポートされる。それらがイーサネット・ベースのシステム向けなので、DMAとリモートDNA(RDMA)はこのシステムの中でサポートされる。メッセージングは、メッセージング・エンジンによってサポートされる。一方、イーサネットのメッセージングはTCPなどのプロトコルによってサポートされる。RapidIOは、利用可能なイーサネット・ソリューションよりも少ない、1チャネル当たり単一のI/O仮想化(IOV)をサポートする。

東芝パソコン、Atom D525を搭載した組み込みマザーボードを発売

東芝パソコンシステムは11月9日、Intel Atom D525を搭載した組み込みマザーボード「TEM410」を開発し、2012年1月より発売することを発表した。

同製品は同社マザーボードのラインナップであるTEMシリーズの1つで、Atom D525を搭載することで、低消費電力かつ高い処理能力を実現しており、アミューズメント機器やデジタルサイネージ機器、マルチファンクションプリンタ、産業用コントローラなどの市場向け組み込みマザーボードとしての展開を考えているという。

基板サイズは17cm×17cm、PCI Expressバス(×16コネクタ、×4動作)を標準装備し、CFスロットも搭載しているほか、インタフェースとしてGbE LAN×2、USB×6、シリアル×2、SATA×3などをオンボードで備えている。

また、3年間を標準とした長期供給をうたっており、組み込みOSのサポートや動作保証なども可能としている。

組み込みマザーボード「TEM410」

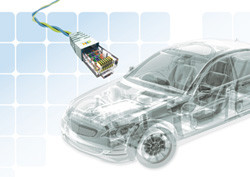

NXP、BroadcomとIVN用イーサネット技術のライセンス契約を締結

NXP Semiconductorsは、自動車のイーサネット向けにBroadcomの車載ネットワーク(IVN)用「BroadR-Reach」イーサネットの技術ライセンス契約を締結したことを発表した。これにより、車載用イーサネットにおけるオープンスタンダードとしてBroadR-Reachの普及が、加速することになるとNXPでは説明している。

また、BroadcomとNXP、Freescale SemiconductorとHarmanは同提携に併せて、自動車業界におけるイーサネットの普及拡大を目的とした「OPEN Alliance SIG」を設立することも発表している。

今回のライセンス契約によりNXPはBroadR-Reach技術をベースとしたイーサネットの物理層向けポートフォリオの確立を目指すこととなる。同技術は、単一のUTPケーブルを使用するため、LVDSなどの他の高帯域幅IVN技術と比較して、コスト効率が優れており、同社では最初の試作品を2013年に発表する予定としている。

「BroadR-Reach」イーサネットのイメージ

RSコンポーネンツ、PCB設計ツール「デザインスパークPCB」の新版を発表

アールエスコンポーネンツ(RSコンポーネンツ)は11月9日、同社が独自開発および提供している無料PCB設計ツール「デザインスパークPCB 」の新バージョン「デザインスパークPCB Version3」の提供を開始したことを発表した。

同バージョンでは、外部の回路シミュレータツールを併用して、デザインスパークPCB上で作成した回路のシミュレーションを行う新機能を搭載。このシミュレーション機能は、代表的な回路シミュレーションツール(LT Spice、LSSPICE、TopSpice、TINA)に対応しており、より迅速な回路解析が可能となる。

また、複数の部品で構築された電子回路を1つのグループとして操作編集ができるグループ化機能を搭載。これにより配置配線をスムーズに行うことができるようになったほか、設計した電子回路におけるインピーダンス、静電容量(キャパシタンス)、熱設計の自動計算を行う機能を追加し、より素早く的確に回路図の動作確認ができるようになった。

新機能の1つ、電子回路の計算機能

大阪ロボットフェスタ2011

10月29日、大阪南港ATCにおいて開催された「大阪ロボットフェスタ2011」をリポートしたい。これは、翌30日に行われた「第1回大阪マラソン」を盛り上げるために企画されたイベントの1つだ。二足歩行ロボットのマラソンチャレンジをメインイベントとして、ロボット工作教室や体験教室などを来場者が楽しんだ(画像1~6)。

画像1。二足歩行ロボットがマラソンに挑戦

画像2。ALSOKのロボット教室。同社の警備ロボット「Reborg-Q」の機能をわかりやすく紹介

画像3。ロボット工作教室でマグネシウムカーを製作する親子

画像4。姫路ソフトワークスのブースでは、二足歩行ロボットでお菓子をGetするゲームを行い、子どもたちに人気だった

画像5。通天閣ロボットと記念撮影

画像6。上海万博で日本産業館の壁面を昇降して人気を集めた夢ロボ

マラソンは、フルマラソンの1/10の距離4219mを走る「フルチャレンジコース」と、1/110の422mを走るスタンダードコースの2種類(画像7・8)。フルチャレンジコースに5体、スタンダードコースは11体のロボットが出場した。参加しているのは、高校生から社会人までのホビーロボットビルダーだ。

画像7。フルチャレンジコースは、4219m。写真左側にもコースが広がっている。ここを40周回れば、完走だ

画像8。スタンダードコースは422mで、だいたいU字型をしている。コースを10周してゴールする

スタンダードコースは、ロボットは2グループに分けて予選を行い、各グループ上位3チームが、決勝レースに進めるルール。フルチャレンジコースは、6時間後の競技終了まで、ただただロボットが走り続けるという過酷な内容だ。

観客から見ると少々地味なのだが、それとは相反して、ロボットそのものへの負担はバトルとは比較にならないほど大きいし、オペレータの疲労も激しい。ピットの中はとても熱い競技だった。

というのも、ホビー用二足歩行ロボットはそもそもそれほど長い時間、動き続けることができないからだ。立っているだけでも電力を消費するのだから、何時間も動き続けるというのは、この上なくロボットにとって過酷なのである。バッテリーを交換すればいいと思うかも知れないが、それよりもサーボモータが熱を持ってしまって、いわゆる「熱ダレ」状態で最大出力が出なくなることの方が問題が大きい。また、コース図を見ればわかるように左折が多いから、どうしても外側となる右足のサーボに負担が大きいという左右のバランスの問題もある。何度も転んでいる内に、サーボかかるストレスが限界を超えてギアが壊れてしまうことだってあるのだ。

さらに、長距離を走り続けて疲れるのは、ロボットだけではない。そう、オペレータもロボットについて歩き続けなければならないのだ。ロボットのバッテリーが切れた、ギアが壊れた、サーボが熱を持った……、トラブルの度にピットへと走って整備となる(画像9~12)。明らかにロボット以上の負担がオペレータにかかっており、間違いなくオペレータにとって最も過酷なロボット競技といえそうだ。

画像9。ロボットが転んだ拍子に不調になった。調べたら、ギアが欠けていたそうだ

画像10。ロボットにトラブル発生! ピットに走れっ!!

画像11。サーボモータが加熱してため、ピットまで走って戻り、コールドスプレーで冷却

画像12。1時間以上走り続け、ロボットの左足のネジが緩みサーボが外れてしまった!!

過酷な予選を勝ちあがったのは、Aグループは1位がニキラ(ナッキィー&ニキラ)、2位がライダー(神戸市立科学技術高等学校)、3位が龍激(大阪府立藤井寺工科高等学校)。Bグループは、1位がRobovie-PC Lite(チームロボットセンター)、2位が試作2号(大阪工業大学ロボットプロジェクト)、3位がOCT太朗(大阪工業技術専門学校ロボット研究部)。この6体で午後から決勝が行われた(画像13・14)。

画像13。スタンダードコースの決勝に出場したロボットたち

画像14。スタンダードコース決勝戦。ポールポジションのRobovie-PC Liteが一気にスタートダッシュ

スタンダードコースで優勝したのは、「Robovie-PC Lite」だ。記録は24分29秒とダントツの速さだった(画像15・16)。続いて、37分26秒で「試作2号」がゴールした(画像17)。この2チームは今年2月に行われた世界初のロボットフルマラソン42.195kmを経験しているので、順当なところだろう。

画像15。予選、決勝を通して、終始安定して走りきったRobovie-PC Lite

画像16。24分29秒で422mを走りきり、優勝の喜びに浸った

画像17。試作2号が堂々の2位。記録は37分26秒

3位入賞を狙うのは、OCT太朗とライダーだった。この2体の争いが最も白熱したのである。決勝レースも後半に入ると、冷却スプレーも使い切ってしまい、ピットでサーボを冷やすこともできない状況で、両チームとも、走るロボットに下敷きで風を送りながらデッドヒートを展開した。

9周目に入ったOCT太朗は、ライダーに半周以上の差をつけているのを見て、最後のバッテリー交換のためピットイン(画像18)。ここまで来て、モータが焼けてしまってはもともこもないので、充電すると同時に、モータを少しでも休めたかったという。

その間もライダーは走り続け、差を2m近くまで縮めていた(画像19)。決勝レースは一気に緊張感に満ちた。逃げ切ろうと懸命に走るOCT太朗と、必死で追いかけるライダー。しかし差はジリジリと広がり、OCT太朗が58分46秒でゴールした(画像20)。

画像18。最後のバッテリー交換。このまま一気にゴールまで駆け抜けたいOCT太朗

画像19。OCT太朗がコースに戻った時、ライダーは後方に迫っていた

画像20。しかし、OCT太朗が少しずつリードを広げ、58分46秒でゴールした

一方の「フルチャレンジコース」は、開始から5体のロボットが地道に走り続けていた(画像21~23)。YOGOROZA(掴み隊)がスタートダッシュを決め、そのまま差を広げるかと思われたが、思わぬ落とし穴が待っていたのである。トラブルを抱え、2時間が経過した時点でYOGOROZAはわずか5周。それに対し、「大阪ロボフェス2011号(財団法人大阪労働協会 ロボットチーム)」は3倍近い周回数の14周で1位を独走する展開となった。

画像21。フルチャレンジコースに出場したロボットたち

画像22。スタートダッシュで飛び出したYOGOROZA(掴み隊)

画像23。コース内には、大阪城や通天閣のペーパークラフトが配置されて、大阪をアピールしていた

実はYOGOROZAは、スタートダッシュで一気に飛び出したものの、2周目で早々にピットインしてしまい、そこで1時間を費やすことになってしまったのだ。YOGOROZAは、サーボが発熱した時に焼けないようにリミッターを働かせる機能を搭載した新サーボをこの競技用に換装していた。しかし、初めての使用のために設定方法を把握しておらず、それが災いしてしまう。あまりにもシビアな設定になってしまっていて、ちょっとの発熱でもリミッターが働いてしまったという状況だったのだ(画像24)。

画像24。レース序盤、オペレータがピットで必死にYOGOROZAの調整を行っていた

レースに復帰し、調整しながら走行しロボットが安定した時、既に大阪ロボフェス2011号は16周目に突入していた。しかし、ここからYOGOROZAの怒涛の追い上げが始まる。頭上に搭載した電圧計で、バッテリー残量を把握して最適なタイミングでピットイン。適宜、ロボットを休ませながら確実に周回遅れを取り返していった。

レース開始5時間後には、なんと5周遅れにまで差を詰めるという、もしかしたらがあり得る差に。サポート隊が周回タイムを計測し、40分後にはトップの大阪ロボフェス2011号に追いつくと予想が立てられた。

しかし、ハイペースであった分、疲労はロボットに確実に蓄積されていた。5時間49分。大阪ロボフェス2011号に対して2周差まで詰め寄った瞬間、YOGOROZAが派手に転んでしまう。急遽ピットインして、足回りのサーボを確認したところ、熱で半焼けになっていることが判明。残り時間は少なく、サーボを換装する時間はない。保持力が弱くなったサーボを、初期位置を調整し無理を承知で歩かせる決断に。そのため、YOGOROZAは片足を引きずって歩くことになり、それまでの勢いはなかった。

満身創痍はYOGOROZAだけではない。大阪工業大学ロボットプロジェクトのロボ太郎も、「練習では1kmを1時間10分で走っていた」というのに、レースでは調子を出せずに苦労していた。コースがカーペットの上に、薄いプラ板を張っているため微妙な凹凸があって、転びやすくてスピードが出せないからだという。「絶対、完走できるはずだったのに」と悔しそうだった。

制限時間の6時間が終了。1位は大阪ロボフェス2011号の35周。残念ながら4219mの完走は叶わなかった。

財団法人大阪労働協会 ロボットチームは、今回の勝因を「基本に戻り、ロボットの性能を出し切る努力をしたこと」と語った。2月のロボットフルマラソンでは、少しでも速く走ろうとロボットを調整した結果、サーボに負担がかかりすぎ、トラブルが続出した。その経験を活かし、速くではなく確実に長時間歩き続けるように方向転換したそうだ。市販の二足歩行ロボットキット「Robovie-X」の足回りをハイトルクサーボにし、歩行はサンプルモーションを使用。この日のためにしっかりと機体を調整してきたそうだ。

3位に入賞した「走 -HASIRU-」のオペレータ岩気氏は、「個人で参加したため、長丁場のレースが厳しかった。終盤は、ロボット仲間がサポートに入ってくれ、ロボットに風を送って応援してくれたのが嬉しかった」と長いレースを振り返った。

画像25。基本に忠実に走り続けた「大阪ロボフェス2011号」(後方)が優勝。最小軸数ロボットの「ノッポさん(産業技術短期大学)」も6周と大健闘した

画像26。3位に入賞した「走 -HASIRU-」は、外装がカッコよかった

画像27。「ロボ太郎」が禁じ手の走行中サーボ冷却。ルールというよりもサーボが痛むので止めた方がいい

取材前は、長時間ロボットがただただ走り回るのを見て、何が面白いのだろう? という思いもあったが、予想外にエキサイティングな場面を見られた。考えてみれば、マラソンもただ人が走っているのを見ているだけだ。ゴールを目指して、必死に頑張る人たちは、自然と見る人に感動を与えてくれるのだろう。12月には、ロボットが再びフルマラソン42.195kmに挑戦するという。今度は、どんなドラマが生まれるのだろうか。