仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

興和テムザック、次世代電動モビリティを第42回東京モーターショーに出展

サービスロボットメーカーのテムザックと、医薬品・電機工学機器メーカーの興和が2011年2月に共同設立した興和テムザックは11月17日、次世代型電気自動車型パーソナルビークルのコンセプトモデル「KOBOT」を第42回東京モーターショーに出展することを発表した。

KOBOTは、「未来を変えるクルマ。」をコンセプトに、未来の乗り物のカタチ、未来の交通社会のあり方、未来の乗り物と人の関係を提案するという電動モビリティ。

自動車メーカーでは考えられなかったコンパクトに形を変える「トランスフォームボディ」、スマートフォンと連携した遠隔操作など、サービスロボットメーカーと電気工学機器メーカーのコラボレーションが可能とする、両社のノウハウを集積した電動モビリティとなっている。

発表されているコンセプトビジュアルを見る限りでは、1人乗りのかなり小型な車両のようで、細い道が複雑に入り組んだような土地でも、使い回せそうなイメージで、お年寄りもセニアカートの代わりに乗れそうな雰囲気もある。

なお、東京モーターショーでのKOBOTの展示は、西3ホールだ。

画像1。コンセプトビジュアルの1点。一般車だと2台がすれ違うのが難しそうな裏通りでも2台がなんなくすれ違える小型な点が特徴のKOBOT

画像2。キャビンが覆われた全天候型のモデル

画像3。画像1の緑色のオープンタイプを横から。非常にコンパクトなのがわかる。雨の日は乗れなさそうだが、レインカバーとかを取り付けられるのかも知れない

画像4。画像1の後方の赤いモデル。鋭角的で、まさに変形しそうな雰囲気の、若者向け(?)の1台。変形というよりは、ロボットの動体と合体する頭部?

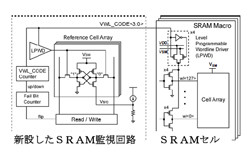

東芝、0.5Vから1.0Vの動作電圧に対応する混載SRAM回路技術を開発

東芝は、携帯機器などの消費電力削減に有効な、0.5Vから1.0Vの広い範囲の電圧で動作する混載SRAM回路技術を開発したことを発表した。同成果は、半導体国際学会「A-SSCC2011」において発表された。

今回試作したチップは40nmプロセスを採用した2Mビット品で、動作電圧が変化してもSRAMが正常に動作できるように3種類の新しい技術を採用し、同時にセル不良率の低減と高速化も実現した。

モバイル機器向けLSIに用いられる混載SRAMはデータを格納するために必要な大量のSRAMセルを搭載しており、その個々の特性がバラついても安定した性能を実現することが求められる。また従来のSRAM技術ではワード線でデータの読み出しや書き込みを行っているが、トランジスタのしきい値や温度、電圧といった動作条件が変動すると、SRAMセルが正常に動作する最適なワード線の電圧も変動することから、今回、リアルタイムにSRAMセルの不良率を予測し、これらの動作条件が変化してもSRAMセルの記憶を保持できるようにワード線の電圧を自動的に設定する回路を新設した。

これによりセル不良率を従来比1/100に低減することに成功したという。また、同回路の新設により、従来行っていたワード線レベルの電圧をチップごとに設定する工程を不要としたという。

SRAMの記憶セルの特性を監視する回路

また、SRAMでは、センスアンプの起動タイミングを低電圧動作時の最も遅いセルに合わせてしまうため高速化が抑制されてしまうという問題があった。センスアンプの起動タイミングは電圧が高くなるほど早く設定できることから、今回、各動作電圧時の最も遅いセルに起動タイミングを合わせる回路を搭載することで、どの動作電圧でも最適なタイミングでの起動を可能とした。この結果、従来比18%の高速化(1.0V、室温動作時)に成功したという。

メモリの読み出しタイミングを最適化したことによる高速化の効果

さらに、低電圧時には読み書きをする際にビット線にSRAMセルが影響されて誤作動するという問題があるが、従来1本ずつ選択していたワード線を8本同時に選択し、同一データを読み書きすることで、利用できるメモリ容量を縮小する代わりに0.5Vの低電圧での動作を可能とした。

複数セルに同一データを読み書きすることで、SRAMセルを低電圧で動作させる技術

これら3つの技術を組み合わせた結果、広範囲の動作電圧に対応することが可能となり、0.5V動作時で従来比最大57%の消費電力削減が実現されたという。

なお、同社では今後、同技術の開発を加速し、携帯機器などの広範囲の電圧変化に対応できるLSIが必要とされる機器向けの製品への早期搭載を目指すとしている。

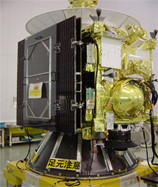

NECの人工衛星組立エンジニアが現代の名工に認定

NECは、同社グループ会社NEC東芝スペースシステム 生産本部 システムインテグレーション検査部 班長の西根 成悦氏が、厚生労働省が定める平成23(2011)年度「卓越した技能者表彰(現代の名工)」の受賞が決定したことを発表した。

”現代の名工”は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者と目されている技能者を表彰するもので、1967(昭和42)年の創設以来、技能者の地位および技能水準の向上を図るとともに、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標を示し夢と希望を与えることを目指して実施されてきた。

同氏の職種は「人工衛星総組立工」で、受賞の理由については、「人工衛星システムの総組立に長年従事し、小惑星探査機「はやぶさ」などに代表される先端の性能を備えた科学衛星・惑星探査機の微細な部分から衛星全体の組み立てまで優れた技能を有している。現在もSPRINT-A/ASNAROなどの衛星組立を担当しながら、後進の指導・育成に貢献している」というもの。

人工衛星の最終組立は、機械加工技能、複合材成型技能、電気計装組立技能、熱計装組立技能、ハンドリング技能など広範囲の技能、かつ応用力と堅実な作業遂行能力といった多様な技能が必要であるが、同氏がこれまで担当した人工衛星はすべて打ち上げに成功しているという。

西根氏は、1957年10月生まれの54歳。1973年のNEC入社直後に同社の技能専修学校に入校、1976年3月に同学校を修了し、同4月より同社横浜事業場にて衛星搭載部品製造に従事、その後、科学衛星の組み立ての主担当などを経た後、2001年10月よりNEC東芝スペースシステムに出向している。

なお、NECではグループ全体として、今回の人工衛星総組立工という職種のほか、様々な職種に対し、高い技能を有する人材の育成を進めていく方針としている。

組み立てられた探査機「はやぶさ」の全景

探査機「はやぶさ」の熱真空試験前の作業風景

ST、Irdetoのセキュリティ認証を取得したTV用SoCを発表

STMicroelectronicsは、同社TV用SoCデバイス「Freeman Premierファミリ」が、ソフトウェア・セキュリティおよびメディア・テクノロジーベンダであるIrdetoのセキュリティ・アプリケーション向け認証を取得したことを発表した。

同認証は、Freemanを搭載したTVであれば、外付けデバイスやコンディショナル・アクセス・モジュールを使用せずに、「Irdeto Conditional Access System(CAS)」が保護するプレミアム・コンテンツにアクセスするために必要なセキュリティ・レベルを達成していることを証明するもの。

Irdeto CASのサポートは、メインストリームであるデジタル著作権管理(DRM)およびCI+機能をハードウェアに実装するFreemanファミリのセキュリティ機能の一部。Freeman Premierは、「MCTi(Motion-Corrected Temporal Interpolation)Faroudja技術」を採用しており、120Hz駆動による3D表現なども可能だ。

今回認証を取得したFreemanファミリは「FLI7510/7512 /7515/7525」となっており、いずれもすでに量産出荷済み。Irdeto CASを使用しているのコンテンツ・プロバイダは、これを用いて、コンテンツの提供をワールドワイドに展開することが可能になるという。

Irdetoのセキュリティ・アプリケーション向け認証を取得したSTMicroelectronicsの「FLI75xx」ファミリ

日立、モニタリング向け半導体型ガンマ線検出センサモジュールを開発

日立コンシューマエレクトロニクスは11月15日、放射線(ガンマ線)を検出する半導体型センサ・モジュールを新たに開発、即日受注を開始したことを発表した。

同製品は、同社がテレビやビデオカメラなどの映像機器の開発を通じて培ってきた微細加工や実装技術、微小信号処理技術を活かして開発されたもので、日立製作所の日立研究所、および中央研究所が2000年代前半から研究開発を進めてきた半導体方式の検出技術を採用して実現した。

消費電力は1.6Wで、外形寸法は45mm×45mm×35mm、半導体素子にCdTe(カドミウムテルライド)を採用し、50~2000keVのエネルギー範囲に対応する。

同技術により、高いエネルギー分解能(テクネチウム99mに対し5%程度)と高感度なガンマ線検出をコンパクトに実現することが可能となっており、ガンマ線検出センサとして、核医学での診断に用いられるSPECT装置や各種の放射線測定装置への適用のほか、食品や水質、土壌などのベクレルモニタとしての利用も考えられるとのことで、同社では今後も放射線測定装置の開発も進め、より実用化に向けた検証を進めていくとしている。

日立が開発した半導体型放射線検出センサモジュール