仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

サクラ咲く大阪城公園 ── さっそく「お花見ランチ」続々

[写真]大阪城ホール付近のサクラも咲き始めた。水上バスからの眺めも良さそう?=27日午後12時半ごろ、大阪市中央区で

27日の大阪市内は朝から青空が広がり、大阪管区気象台によると、同日午後1時までに最高気温は16.3度を観測。すっかり春らしい雰囲気に包まれた。大阪府内では26日にサクラの開花が発表された影響もあってか、大阪市中央区の大阪城公園では、お弁当を広げてのお花見ランチをしている光景が多く見られた。

昨日ニュースみて、さっそくお花見ランチ

[写真]青空のもと、大阪城とサクラを眺めながらのお花見城見ランチは最高!?=27日午後12時ごろ、大阪市中央区で

同気象台によると、大阪府内の今年の開花は平年より2日早いという。開花は1953年から観測しており、これまでに最も早い開花は2002年3月20日で満開は同28日。最も遅い開花は1984年4月10日で満開は同16日だったという。それらの観測場所は、大阪城公園の西の丸庭園だという。

27日の昼ごろに同公園では、多くの家族連れらがサクラの下でお弁当を広げてのランチタイムを楽しむ光景が見られた。自転車で来たという城東区の女性(30)は「昨日、インターネットのニュースで開花を知って、さっそく見にきました。意外と咲いてますねえ。天気もええんで、ゆっくりしていきます」などと話していた。

地図URL:http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=34.68529773237425&lon=135.53242397567232&z=18

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

大阪府の現代美術作品を集めた「眼と心とかたち」展

[写真]アルミ板で構成された森口宏一の作品を解説する中塚宏行主任研究員

大阪府が収集した現代美術作品を展示する「眼と心とかたち―『学芸員N』が出会った大阪府20世紀美術コレクション」が、大阪市西区の府立江之子島文化芸術創造センターで開催されている。感想を無理やり言葉にしなくてもいい。作品の前で、めい想するのもいい。難解に感じる現代美術を、たまにはマイペースで楽しみたい。

パリジェンヌが絶賛した「現代のジャパネスク」

[写真]松谷武判の作品「軌道-1-B」(1990年)

1974年から2007年にかけて府が収集した「大阪府20世紀美術コレクション」は、関西ゆかりの作家の作品や、大阪トリエンナーレの受賞作品を中心に、総数約7800点におよぶ。「眼と心とかたち」展では、代表的作品54点を展示。関西戦後作家と大阪トリエンナーレ・コレクションをメーンに、現代美術作家森口宏一の立体的作品群と、写真家岩宮武二、リチャード・ミズラックの写真作品群を集めたふたつの特集展示による三部構成だ。

現代美術と聞くだけで、「難解」「苦手」と敬遠しがちな読者もいるのではないだろうか。しかし、意外と身近なところで現代美術にふれているケースが少なくない。会場で「あれ? どこかで見たような」と既視感を感じる作品と遭遇した。

ひとつは写真週刊誌「FOCUS」の表紙を毎号飾っていた三尾公三の作品だ。エアブラシ画法で浮かび上がる幻想的な女性像が、写真ジャーナリズムの地平を切り開く「FOCUS」とマッチしていたのを思い出す。

もうひとつは司馬遼太郎が「週刊朝日」で長期連載していた「街道をゆく」の挿絵原画「東大寺落慶供養」で、作家は須田剋太。モノクロ掲載ながら、須田は原画を鮮やかな色彩でダイナミックに描いていた。「FOCUS」に「週刊朝日」。幅広い読者を持つ代表的商業雑誌で、現代美術作家たちが活躍していたわけだ。ほどよく肩の力が抜けたところで、展覧会を企画した中塚宏行・府都市魅力創造局文化課主任研究員の助言を受けながら、やや骨のある作品にチャレンジしてみよう。

まずは松谷武判(まつたに・たけさだ)の作品「軌道-1-B」(1990年)。吉原治良が創設した具体美術協会の第2世代の作家で、フランスに渡って新境地を開拓した。白と黒が基調の見上げるほど大きなオブジェ的作品だ。「日本文化を好むフランス人に対し、伝統的なジャパネスクとは違うかたちで日本的なものを伝えようとした際、こうした表現になったのではないか。和紙や鉛筆を使い、墨絵の世界に通じるものがある」(中塚主任研究員)

鉛筆を丹念に塗り込んだ黒は独特の光沢を放つ。

食パンの包装紙やアルミ板が芸術作品に

[写真]「作品(食パン包装袋)」の一部。包装紙がびっしり張られているのがわかる

続いて、具体美術協会創設メンバーのひとり、上前智祐(うえまえ・ちゆう)の「作品(食パン包装袋)」(1976年ごろ)。こちらも大きな作品だが、のぞきこむと、食パンの包装紙をひたすら張り重ねたものだ。

「アメリカで活躍したアンディ・ウォーホルが、キャンベルスープのスープ缶を描いた作品群を発表しているが、上前は食パンの包装紙に着目した。ジャンクアート、ポップアートのすぐれた作品です」(中塚主任研究員)

特別展示森口宏一の直線と円で構成された作品が制作されたのは1964年。東海道新幹線が開通し、東京五輪が開かれた年だ、当時新たな建材として注目されているアルミ板を駆使して作品が制作された。

「現代美術では物質の持つ質感や存在感そのものを追求した時代があった。森口はアルミの他にも、ステンレスやポリエステルなど多様な工業材を用いました」

ふと技術革新という言葉を思い浮かべる。森口は関西大学で統計学を学んだ後、現代美術へ進んだ。今風にいえば、学際的アーチストだった。森口以外の作品にも、三角定規、フォーク、ドンゴロスなどの素材が巧妙に利用されている。会場で隠れた素材探しも一興だろう。

大阪トリエンナーレ・コレクションの外国人作家の作品からは、メッセージ性がひしひしと伝わってくる。

好きなことに打ち込めば困難を乗り越えられる

[写真]上前智祐の「作品(食パン包装袋)」(1976年ごろ)

中塚主任研究員は「四角いキャンパスには無制限の自由がある。画家は自身の思いを自由に描いていく。絵画的表現を言語的表現に転換するのはむずかしいが、どう解釈するかは観客の自由だ」と話す。「感想を無理に言葉にしようとせず、気になる作品の前で、めい想してみる。こうしたらもっとおもしろくなるかもしれないと想像するのも自由です」と、マイペースでの鑑賞をすすめる。

現代美術の手法や発想を、日々の暮らしのヒントにする方法はないだろうか。

中塚主任研究員は「経済的に恵まれない画家たちもいたが、果敢にチャレンジすることで生きたあかしを残すことができた」と分析。「人はだれでも好きなことに打ち込めば、困難を乗り越えることができる」と、ジャンルを超えて若い世代の背中を押す。芸術も仕事も人生も、分からないからこそ、おもしろい。

開館時間は午前11時~午後7時、月曜休館、会期は4月4日まで、入場無料。詳しくは府立江之子島文化芸術創造センターの公式サイトで。

(文責・岡村雅之/関西ライター名鑑)

地図URL:http://map.yahoo.co.jp/maps?lat=34.6812689&lon=135.483742&z=18

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

人間の仕事がひとつなくなります メガバンクがロボットを導入

銀行でロボット(人工知能)を活用する動きが活発化しています。ロボットの普及は、仕事のあり方を根本的に変えるといわれていますが、銀行という身近なサービスで導入が進むことで、普及に弾みがつくかもしれません。

[写真]人工知能ワトソンを発表するIBM(2014年9月、ロイター/アフロ)

三井住友銀行は、年内にも、米IBMが開発した人工知能「ワトソン」をコールセンター部門に本格的に導入します。昨年、同行は「ワトソン」に関するテストを開始、さまざまな状況において適切な回答ができるのかを検証してきました。このほど十分に実用に耐えると判断し、コールセンターへの導入が決定したわけです。

みずほ銀行や三菱東京UFJ銀行もワトソンの導入を進めており、近い将来、3メガバンクのすべてにおいて人工知能によるサービスが始まることになります。

人工知能は、高度な学習機能を備えており、顧客の曖昧な質問に対しても、熟練した行員のように適切な回答を導き出すことができます。コールセンターには「ATMの手数料はいくらですか」「ネットバンキングは私でも利用できますか」といった質問が数多く寄せられます。ATMの手数料といっても、自行のカードと他行のカードの場合は異なりますし、時間帯による違いもあります。ネットバンキングについても「ネットは利用できますか」と質問する人もいれば、「オンラインサービスってできるの?」と聞く人もいるはずです。慣れていないオペレーターは、「ネットで利用できますか?」という質問に対して「当社の『インターネット○×バンキング』に関するご質問でしょうか?」といった回答をしてしまいます。利用者はそもそも、そのサービスの名前を知らないのでわざわざ電話しているわけですが、経験が浅かったり、相手の気持ちを理解する能力に乏しい人の場合、このように利用者の立場を無視した回答をしてしまうわけです。

一方、人工知能であれば、このあたりの微妙な部分についても自律的に学習していきますから、誰がオペレーターになってもスムーズな案内ができるようになります。

正確性を要求される銀行の業務で人工知能を導入できるということは、あらゆる分野に応用が可能ということを意味しています。会社の情報システムに人工知能が入った場合、営業マンのメールや電話を人工知能がチェックし「あなたの言い方では顧客の気分を害する可能性があります」などと、人口知能から注意されることになるかもしれません。

米国ではすでにロボット記者やロボット医師、ロボット薬剤師が登場しているほか、現在、存在している仕事の約半数がロボットに置き換えられるとの予測も出ています。銀行の窓口対応がよくなったと喜んでいる間に、自分の仕事がなくなっているという事態もあり得るわけです。

(The Capital Tribune Japan)

本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。

【レビュー】「謝罪」は人間関係の潤滑油

仕事をしていれば誰でも、失敗をして他人に迷惑をかけてしまうことがある。そんな時には普通、「謝罪」をすることになる。自分の間違った行為によって相手に迷惑をかけたら頭を下げて謝る――これはとても自然なことだ。

もっとも、現実に仕事で謝罪をするのは必ずしもこちらに非がある時ばかりではない。時には、全然自分は悪くないのになぜか頭を下げなければならないような理不尽な状況に遭遇することがある。当然ながら、これは気分のよいことではない。「納得いかないな……」と心では思いながら、とりあえず頭を下げて悔しい気持ちをぐっとこらえることになる。

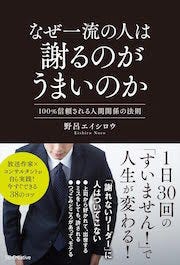

このような「自分は悪くないのに謝罪をする」という行為は、できるなら誰でもしたくないと思っているはずだ。しかし、この「自分は悪くないのに謝罪をする」という行為が、実は人間関係を円滑にする最強のツールだとしたらどうだろうか。今回紹介する『なぜ一流の人は謝るのがうまいのか』(野呂エイシロウ/SBクリエイティブ/2015年2月/1300円+税)は、そんな謝罪のポジティブな側面について様々な角度から説明をしている本である。「謝罪にポジティブな側面なんてあるの?」と疑問に思った人は、ぜひ手にとってみてほしい本だ。

謝ることは「おもてなし」

野呂エイシロウ『なぜ一流の人は謝るのがうまいのか』(SBクリエイティブ/2015年2月/1300円+税)

本書における「謝罪」は、「自分に非があることを認め、相手に詫びる」ということだけにとどまらない。たとえば、本書ではミーティングのために来てくれた相手に対して、

「お忙しいのに時間をつくっていただいて申し訳ありません」

「雨の中、ご足労いただいて申し訳ありません」

「すいません、缶コーヒーしかなくて」

「こんな狭い場所ですいません」

と、ミーティングの冒頭からできるだけ謝ることが推奨されている。

これは、別に悪いことをしかたら相手に詫びているわけではない。コミュニケーションを円滑にするために、挨拶の一種として謝っているだけだ。「別に悪いことをしているわけでもないのに、ペコペコ頭を下げるなんて」と思ってしまう人もきっといるだろうが、実際このような「挨拶としての謝罪」を冒頭に行うことで、ミーティングを和やかな雰囲気で進められるようになることはよくある。ある意味では、このような謝罪は「おもてなし」の一種だと言えるかもしれない。

「こっちに非がない限り頭は下げない」と意固地になるのは簡単だ。論理的には、そちらのほうがスジが通っているのかもしれない。しかし、そうやってスジを通したところで得られるものは別になにもない。それならいっそのこと「おもてなし」のつもりでとりあえず頭を下げてしまったほうがよいのではないだろうか。本書はそういった「損して得取れ」的なコミュニケーション術を教えてくれる。

「許されるキャラ」をいかに作るか

また、本当にこちらに非があって謝らなければならない時に、どうやって謝るかはとても重要だ。挨拶の代わりに謝る場合とは違って、こちらでは「とりあえずペコペコしていればいい」というわけにはいかない。相手に許してもらえるような謝り方を考える必要がある。

本書では、「事前に根回しをすること」「キーマンに対して謝ること」「相手が納得する正しい言い訳を説明すること」などが謝罪時のポイントとして挙げられている。これらは、謝罪時のチェックリストとして活用するといいだろう。

そのような謝り方の説明とは別に、著者のまわりにいる「謝罪の達人」の例も紹介されているのだが、これが面白い。たとえば、放送作家の安達元一氏は、超売れっ子であるがゆえにたいてい会議には遅刻してくるという。その時安達氏は、

「すいません、すいません、すいません……」

と「すいません」を連発しながら入室し、その怒涛の謝罪攻勢で場の雰囲気を変えて許されてしまう。遅刻よりもずっと深刻な事態であっても、安達氏は同じように謝罪によってピンチを乗り越えてしまうそうである。

もちろん、これをそのまま普通の人がマネすればよいとは言わない。逆効果になる場合も当然あるだろう。それでも、謝ることで危機を乗り越えて才能を発揮している人がいるということは、知っておいてよいはずだ。

謙虚を武器に

海外の場合はわからないが、少なくとも日本では謙虚な人はそれだけで周囲からよい扱いを受けることができる。つまり、謙虚は武器になるのだ。この武器を活用しないのはもったいない。

基本的に、頭を下げることで失うものは何もない。それで得られるものがあるなら、どんどん謝っていけばよい。こんなふうに、謝罪についての考え方や態度を変える力が本書にはある。「悪いのはあいつだ。それなのに自分が頭を下げなければならないのは納得がいかない」と日頃からよく思っているという人は、ぜひ一読してみてほしい。

日野瑛太郎

ブロガー、ソフトウェアエンジニア。経営者と従業員の両方を経験したことで日本の労働の矛盾に気づき、「脱社畜ブログ」を開設。現在も日本人の働き方に関する意見を発信し続けている。著書に『脱社畜の働き方』(技術評論社)、『あ、「やりがい」とかいらないんで、とりあえず残業代ください。』(東洋経済新報社)がある。

ビジネス成功の秘訣

「ネクタイを毎月3本買う人はなぜスゴイ仕事ができるのか」(野呂エイシロウ著、祥伝社、1400円税抜き)は、多くの経営者に会ってきた放送作家が、ビジネスで成功する秘訣(ひけつ)をまとめた本。

「最も簡単にできるサプライズは『手みやげ』」「仕事は作り込み過ぎず、7割できた段階で提出して、相手の反応を見て修正していく」など。