仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

流行の先取りに手腕…セイコーウオッチ

「納得のデータと自信で提案」…箕輪有希さん 26

- 新作の腕時計について店頭で意見交換する箕輪さん(東京・銀座の「和光」で)=沼田光太郎撮影

-

2012年に入社。腕時計の商品企画を行う部署に配属された。今年1月からは女性向け主力ブランドの「ルキア」を担当する。

ブランドの新モデルは年に2回発表されるのが一般的で、通常、1年前から準備を始める。店頭で販売員から客の好みを聞いたり、雑誌などから時代のキーワードをつかんだりして、流行を先取りした商品を企画する。「腕時計をつけた人をどんな気持ちにさせたいか、考えるのが私の仕事です」

入社2年目、当時担当していた若い女性向けの腕時計は、文字盤の飾りにハートのデザインを使うなど、かわいらしさをモチーフにしていた。だが、「これからは、よりシンプルなデザインが求められる」と、新モデルでは飾らない商品を企画してヒットさせた。

-

当初、このモデルを決定する社内の会議では、「こんなものは売れない」という反対意見も出たという。「購買者のニーズを裏付けるデータをもっと増やすなど、誰もが納得する提案を心がけるようになりました」と話す。先輩社員からは、「提案では『自信』も見せろ」とアドバイスされた。

上司の千田淳司さん(46)は、「謙虚だが心の内に強さを秘めている。経験を積み重ね、強さに柔軟さも兼ね備えたプランナーに成長してほしい」と見守る。

大学はフランス語学科で、フランス語圏など世界各地の美術や文化に興味を持った。就職活動では、化粧品、時計、宝石類などを海外でも販売する企業で仕事がしたいと考え、今の会社を選んだ。

「入社したら、最初から重要な仕事を任されたので驚きました」と振り返る。今は、担当する腕時計を、日本だけでなくアジア各国の女性たちにも広く使ってほしいと思っている。「将来は、世界的なブランドの腕時計と競合できる、最高級品の企画をしてみたい」と目標を語った。(鳥越恭)

セイコーウオッチ 1881年に服部時計店として創業したセイコーホールディングスグループ内で、腕時計の商品企画、卸売りなどを担う。2001年設立。資本金50億円。従業員数410人(2014年3月)。15年4月の新卒採用予定者数は11人。16年度は10人程度を予定。本社は東京都港区。

(2015年3月3日の読売新聞朝刊に掲載)

PR

小学校の校長「卒業」 夢の「ロックカフェ」

60歳の開業

福田裕治さん 66歳 ライブカフェ経営

- 経営するライブカフェでバンドメンバーとの演奏を楽しむ福田裕治さん(中央)(2月6日、岐阜県関市で)=杉本昌大撮影

-

50本のエレキギターが壁を飾り、一角をバンド演奏できるステージが占める。岐阜県関市西神野の「ロックンロールカフェ」。

2008年、同県美濃市立小学校の校長だった福田裕治さん(66)が、60歳で定年退職したのを機に、自宅の隣に建てた。店内は約30平方メートルで、ライブハウスとして35人の客を収容できる。

「仲間と楽しく演奏できる場をつくりたい」。教師時代から思い描いていた夢を実現させた。

◇

ア・ハード・デイズ・ナイト、プリーズ・プリーズ・ミー――。「何てカッコいいんだろう」。高校1年生だった1965年、ラジオから流れるビートルズの曲に衝撃を受けた。毎日の昼食代から50円ずつ貯金して、友人から2000円でエレキギターを買った。

ロックをBGMに、絵画について学び、東京の美術大学に進学。卒業後は教職の道を選び、小学校に赴任した。家庭科で教科書に載っていないピザを作ったり、音楽ではアニメの主題歌をバンド演奏させたりと、型にはまらない授業をしてきたという。「何で自分が校長になれたのかな。子どもたちを楽しませたことが認められた、ということにしておきましょうか」と笑う。

教員生活の傍ら、同僚らとバンドを組み、夏休みには校長室でギター教室も開催。「音楽が、働く原動力になっていた」と振り返った。

◇ ◇

念願かなって演奏できる店をオープンしたものの、当初は「自分たちが楽しめればいい。経営は二の次」くらいの気持ちだった。ところが、予想に反し、アットホームな店の「心地よさ」が口コミで広がり、出演したいという申し込みは次々と舞い込む。

北海道から沖縄まで全国各地から訪れる人たちが、バンド演奏だけでなく、ハープや三味線演奏を繰り広げ、マジックショーが開かれることも。「すてきな人たちと巡り合えると思うとワクワクする」と充実した毎日を送っている。

福田さんは「こだわりのコーヒー」といった飲み物を客に出す一方、家族や友人らと組んだバンドで、青春時代を彩ったビートルズやオールディーズのナンバーを演奏する。レパートリーは50曲以上。

「人生を楽しんでいる姿は魅力的ですよね」。長女でキーボード担当の愛さん(37)は、エレキギターをかき鳴らす父の背中を笑顔で見つめた。(中部支社編集センター 沢村宜樹)

趣味に生きがい 団塊世代

-

1947~49年に生まれた「団塊の世代」への2012年の内閣府調査では、生きがいを感じるのは「趣味に熱中している時」が最も多く、47.7%に上った(複数回答)。

また、インターネットリサーチ会社「ネットエイジア」は08年、ネットを通じて、50~79歳の男女500人を対象に、音楽鑑賞に関する調査を実施。複数回答式で「自分にとって音楽とは」と聞いたところ、「気分をリフレッシュしてくれる」(70.8%)が最多。好きな歌手・アーティストでは、男性ではビートルズを挙げた人が最も多く、次いでサザンオールスターズ、美空ひばりだったという。

-

3・11再び 非常時に“普段”を大切にした4年前

- 震災直後のモーハウスの様子

-

4年前の今日、東日本大震災の震度6の揺れで交通機関がストップし、家へ帰れないスタッフやその子どもたちと集まって、眠れない夜を過ごしたことを覚えています。

震災後、混乱する社会のなかで「モーハウスにできることは何だろう…?」と考えることに。そこで話し合い、辿り着いたいくつかの答えのうちのひとつは、「非常事態のときこそ、“普段”をちゃんとつくる」こと―。

震災4年目を迎えた今日は、東日本大震災当時のモーハウスの様子や被災地への取り組みなどを振り返り、改めて見つめ直す機会にしたいと思います。

非常時こそ“普段”をちゃんとつくる、大切さ

あるショップスタッフは、震災から少し経ったころに見かけた、スーパーでレジ店員に話しかけている男の子の姿が記憶に残っているといいます。

1週間くらい放ったらかしにされているかのような姿のその男の子は、「明日遠足なんだけど、お弁当になるようなものはないかな。ママは震災のニュースを見ていてテレビの前から動かないんだ…」と言っていたのだとか。

それを見て彼女は、守らなければならない人たちのために、いつも通りの生活、つまり”「“普段”をちゃんとつくる」ことがどんなに大切なことかと痛感し、“普段”をちゃんとつくろう、と奮い立ったといいます。

モーハウスでもスタッフたちと話し合った結果、営業を続けることを決定。

たぶん、こんな状況では商品を買う人はいないだろう。でも、“普段”通り、ママの心を支える授乳服をきちんと届けられる状態をつくることで、全国のお母さんたちに少しでも安心してもらいたい。そんな気持ちで、節電のため短縮ではありますが、営業を続けました。

「よかったー、モーハウスはやっているんだね」。

ショップを訪れてくれたいろいろな方の声と笑顔が印象に残っています。

震災後2週間で被災地へ授乳服を

- 震災直後の青山の様子

そんななかでも、「今、モーハウスにできることはなんだろう…?」と私たちなりに考え、やっていたことは、大きく3つ。まず1つは、さきほどお話ししたようにモーハウスとしての“普段”を継続すること。

2つめは、被災地のママや女性たちへ授乳服や体に優しいブラを送ること。

母乳育児に「待った」はありません。被災地で大変な思いをしているママたちが少しでも楽になればと、助産師会や地域の医師などを経由するルートを早急に整え、震災から2週間くらいで被災地へ授乳服を届ける活動がスタートしました。

というのも、寒い避難所での授乳は、たいへんです。

プライバシーが守られづらい環境なので、ママたちは避難所の隅の寒い場所で、隠れるようにして授乳することになったと聞き、そんなママたちに授乳服を着ていただけたら、肌を見せず、そして体を冷やすことなく授乳できると思ったのです。授乳することは、ホルモンの関係もあるのでしょう、赤ちゃんだけでなく、ママにとっても気持ちを落ち着ける作用があるようです。後に、支援物資を届けていただいたある医師からは、授乳服はとてもとてもママたちに喜ばれた、と伺いました。

また家財一式を失う方も多いなか、あらゆる世代の女性たちにおいて必要とされていたのが、女性用下着、ブラ。でも一般のブラはサイズがまちまち。そんななか、あるユーザーさんから、「今こそ、(M、L、LLの3区分で)多くの体型の方に身につけていただける『モーブラしゃんと』が被災地の女性を救うのでは?」という声をいただき、これをきっかけに、「モーブラしゃんと」を被災地へ届けるチャリティーもスタートしました。

“リスク回避”にもなる母乳育児を応援したい

そして3つめは、「災害時こそ母乳は続けましょう」と呼びかけ続けること。

後日、被災地の女性からいただいたお手紙のなかにも、「津波にあい、情報もなく電話もつながらない高台でただただ子どもを抱きしめ、母乳を与え続けた。このときほど母乳が出てよかったと実感できたときはありません。あきらめず母乳育児を続けていて本当によかった」という言葉がありましたが、そう、非常時にこそ母乳育児継続はリスク回避になるのです。この「母乳は防災活動」というのは、今、助産師会などあちこちで呼びかけられていることです。

震災当日スタッフたちと泊まり込みで話し合い、まずは今すぐにできることを…と、その翌日にはWebサイトで情報リンク集をアップ。新潟県中越地震のときに集めた情報も活用して、授乳期の悩めるママたちの参考になる資料や、医療従事者、専門家などのリンク集、母乳育児を応援できるような情報を発信していました。

あれから4年。今回は、東日本大震災当時の様子や取り組みについてお話しましたが、これに限らず、母乳はいざというときにチカラを発揮してくれるかもしれません。

さて次回は、復職=断乳と考えがちなこの時期、実は、母乳育児を続けることで、復職後もママがラクをするための変則授乳について、お話しさせていただきます。

(次回は3月25日掲載予定です)

- 震災直後の青山の様子

保護者の9割が小学校の英語教育早期化に賛成

英会話教室を運営するイーオンは、全国のイーオンキッズに通う小学生以下の子どもの保護者598名を対象に、「子どもの英語学習に関する意識調査2015」を実施した。調査期間は2月16日~22日。

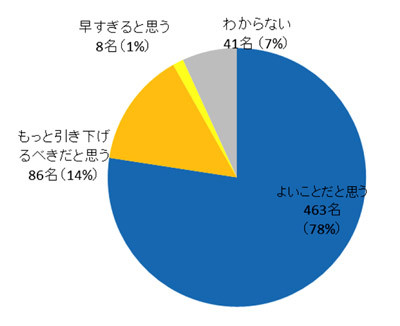

小学校の英語教育を3~4年生から開始するという文部科学省の方針についてどう思うか

小学校の英語教育を3~4年生から開始するという文部科学省の方針についてどう思うかを尋ねたところ、78%が「よいことだと思う」と回答した。また「もっと引き下げるべきだと思う」(14%)と合わせると、9割以上の保護者が小学校での英語教育の早期化を要望していることがわかった。

小学校の英語教育の早期化をよいと思う理由について聞くと「英語への抵抗を早くからなくすため」が最も多かった。以下、「世の中のグローバル化に対応するため」「現在の学校での英語学習時間が十分でないと考えているから」と続いている。

小学校の英語教育の早期化をよいと思う理由

(早期化は)「早すぎる」「わからない」と回答した保護者に理由を尋ねると「日本語も確立されていないのに、第二言語を習得するには早すぎる」「英語以前の道徳的なことを学校生活の中で学ぶ必要がある」という声が挙げられた。また、「現状の学習内容・時間のまま早期化するのであればあまりメリットを感じない」などと、授業内容に対する意見も見られた。

小学5年生からの英語の「教科化(=成績がつく科目にすること)」についてどう思うか聞いたところ、約半数が「よいことだと思う」と回答した。「3年時から教科化でよい」と考える積極派の人も合わせると、約6割が賛成している。一方で、今まで同様「英語活動」でよいという意見は25%だった。

小学5年生からの英語の「教科化(=成績がつく科目にすること)」についてどう思うか

「小学校の英語教育」と「英会話スクール」のそれぞれに対して最も期待することを挙げてもらったところ、「小学校」に対して期待していることとしては、「勉強ができるようになる(進学、成績のため)」が最も多かった。一方、「英会話スクール」に期待することの1位は「英語が話せるようになる」だった。

エジプト労働記 (39) 無いものは無い

異国エジプトで、ダブルワークならぬトリプルワークをこなす”おろぐちともこ”が、仕事や現地生活をマンガとコラムでご紹介。ピラミッドだけじゃないエジプトをお楽しみください。(毎週火曜更新予定)

【エジプト流接客術】

毎日の楽しみ、お昼ごはん。食べ物はお弁当を持って行く日もあれば、途中で買って出社することもあります。外食もしますし、雑用係に頼んで買いに行ってもらうことも。私の仕事はずっと椅子に座りっぱなしなので、軽い運動も兼ねて自分で買いに行くスタイルが好き。職場ではお昼休憩の時間は決まっていないので、好きなときに外に出られます。

この日は、会社近くの安くておいしいサンドイッチ屋さんへと向かいました。しかしながらボーっとしていたのか、うっかりお昼のピークの時間に休憩をとってしまった私。「やばい! 絶対混んでる! 失敗したかも…」と思いながらたどり着くと、案の定。お店はサンドイッチを求めるお客さんで大混雑です。このお店のテイクアウト方法は、まずレジで注文してお金を払い、レシートを受け取ります。そのレシートを受け取りカウンターに出して、サンドイッチを作ってもらうというのが一連の流れです。

ただし、混んでいる時は、レシートを受け取りカウンターのお姉さんに渡すのが一苦労。その日に限って、カウンターにはお姉さんが1人だけなのです。レシートの受け取りとサンドイッチ作りを平行してやらなければならないこの仕事。たった1人でさばかなくてはならないので、とても大変そうです。

すごいスピードでサンドイッチを作っていくものの、手が足りないので待つ人は増えるばかり。お客さんはおなかがすいてイライラしているため、「まだかー」とお姉さんをせかします。そしてお姉さんは忙しすぎてイライラ。そのせいでしょうか、いつもはサンドイッチにケチャップをつけてくれるのですが、今日は付いていないよう。商品を受け取ったお客さんからは「ケチャップがないぞ!」「ケチャップをくれー!」「ケチャップー!」という声が投げかけられています。

重なるお客さんの「ケチャップ」の大合唱に、イラッとしたのでしょうか。忙しすぎて取りに行っている暇のないお姉さんは、無表情に「ありません」と一言。バックヤードに行けば補充するためのケチャップはたくさんあるはず…。多忙とはいえ、いつもあるケチャップを無いと言い切るのはすごい…。

よく行くお店のサンドイッチ。案外日本人の口にもあうのです

普通そんなことを言われたら、クレームに発展しそうですが、そこは素直なエジプト人。「そうか」「ないなら仕方がない」と立ち去ります。日本のサービス業はお客さん至上主義のところが多いですが、エジプトではお客さんとお店の人は対等の関係なのです。

「郷に入っては郷に従え」(?)ということで、私もケチャップは諦めて、退店。そんなわけでその日のお昼ごはんは、ケチャップ抜きのサンドイッチとなったのでした。

おろぐちともこ

大学で古代エジプト史を専攻し、2011年よりカイロ在住。日々、エジプト人観察に励む。

現在はWebやエジプト人による日本語雑誌の漫画を執筆したり、デジタルアシスタントをしたりと、国境を越えて活動中。至上の喜びは、素敵なカフェで水タバコの煙をゆらしながらぼけっとお茶をすること。生活記Blogつぶえじでは、現地の生活の様子を不定期に発信している。