仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

理研、「投げ縄型イントロンRNA」を直接かつ特異的に検出できる手法を開発

理化学研究所(理研)などによる研究グループは、これまでガラクタとされながらも、近年、他の遺伝子の発現を調節する機能など重要な生物学的役割が明らかになってきた「投げ縄型イントロンRNA」の蛍光検出法を開発した。同成果は、理研基幹研究所 伊藤ナノ医工学研究室の阿部洋専任研究員(JSTさきがけ兼任)、古川和寛訪問研究員(現Yale大学博士研究員)、田村泰嗣研修生、伊藤嘉浩主任研究員と、吉田化学遺伝学研究室の芳本玲特別研究員、吉田稔主任研究員、および早稲田大学先進理工学部の常田聡教授らとの共同研究によるもので、ドイツの化学会誌「Angewandte Chemie International Edition」(オンライン版)に掲載される予定。

ヒトの体をはじめ、生物の体はさまざまなタンパク質で構成されており、それらタンパク質の合成は、細胞の核内にあるDNAの設計図を基に、タンパク質に翻訳されるエクソンの部分と、翻訳されないイントロンの部分で構成されたメッセンジャーRNA(mRNA)前駆体を形成することから始まる。

その後、mRNA前駆体はイントロンを切り取る反応(スプライシング反応)を受け、エクソンだけがつながった成熟型mRNAとなり、細胞質でタンパク質を合成するが、この際、イントロン部分は、特殊な分岐型を持つ投げ縄型構造(投げ縄型イントロンRNA)を形成して切り出される。

図1 投げ縄型イントロンRNAの形成と、分岐部分の化学構造

(A) スプライシング反応による投げ縄型イントロンRNAの形成

メッセンジャーRNA前駆体に、スプライソソーム(酵素とRNAの複合体)が結合し、スプライシング反応が進行する。反応の結果、投げ縄型イントロンRNAと、エクソン由来の成熟型メッセンジャーRNAができる。

(B) 3′-5′-リン酸結合と2′-5′-リン酸結合

スプライシング反応の結果生じる投げ縄型イントロンRNAは、通常の直鎖のRNAにもある3′-5′-リン酸結合の他に、2′-5′-リン酸結合を有する

これまで、エクソン部分が研究対象として注目され、イントロン部分のRNAはがらくたという認識が一般的であったが、最近になりマイクロRNAとしての機能や、ゲノム間を自由に移動できる機能など、多くの生物学的に重要な発見が報告されるようになってきていた。

しかし、投げ縄型イントロンRNAを解析するための手法には、分岐型構造を認識する酵素で標的RNAを分解し、得られた断片をゲル電気泳動法で観測するという、時間のかかる間接的な手法しかなかった。汎用性の高い方法論がなかった理由の1つとして、通常の直鎖状のRNAと異なり、特殊な環状2次構造をとっている点があげられ、これにより、逆転写反応によるDNAへの変換などができず、RT-PCR法など一般的なRNA検出技術が適用できなかった。

投げ縄型イントロンRNAは、スプライシング反応の結果、アデノシンを起点として、通常の3′-5′-リン酸結合の他に、2′-5′-リン酸結合を形成し、分岐構造をとることから、研究グループは今回、投げ縄型イントロンRNAを特異的に検出する手法の開発に取り組んだ。

具体的には、細胞内のRNAを検出するために、還元反応を引き金として蛍光発生を引き起こすRETF(REduction Triggered Fluorescence)プローブを開発した。RETFプローブは、2本のDNA鎖から成り立っており、1本のDNAの末端には還元されると蛍光発生する化合物を、もう1本の末端には還元剤を付加しており、これら2つのプローブが標的RNA上で隣り合って結合すると、還元反応が進行して蛍光発光し、そのシグナルを指標にRNAの存在を知ることができるという仕組みとなっている。

図2 RETFプローブの発光メカニズム。標的RNAに2本のプローブが結合し、続いて還元反応が進行し、蛍光化合物が光り出す

研究グループでは今回、投げ縄型RNA構造の分岐部分(2′-5′-リン酸結合)を認識するRETFプローブとして、投げ縄型RNAの分岐部分を挟んで2つのプローブが結合するように、化学反応性が最も高くなる適度な長さの塩基配列を設計した。スプライシング反応で2′-5′-リン酸結合が形成されると、2本のプローブは隣り合って結合することとなり、還元反応が進行して蛍光シグナルを発するというものである。

図3 RETFプローブによる投げ縄型イントロンRNAの検出メカニズム。RETFプローブは、投げ縄型イントロンRNAの分岐点の両端に結合するように設計しているため、投げ縄構造が形成されたときだけ蛍光発光する

実際に、設計したRETFプローブを用いてモデル遺伝子で試したところ、2本のプローブが投げ縄型イントロンRNAに対して特異的に結合し、緑色の蛍光シグナルを発することが確認されたほか、RETFプローブの検出限界は500 pMを達成し、少量の標的RNAの高感度検出を実現したという。

図4 RETFプローブによる投げ縄型イントロンRNAの蛍光検出。投げ縄構造を形成していない未成熟RNAではほとんど蛍光発光しないが、投げ縄型イントロンRNAでは強い蛍光シグナルを発生する

従来RETFプローブは、細胞内mRNA検出法として利用されていることから、プローブの結合性と化学反応性を最適化したRETFプローブも、細胞内での投げ縄型RNAの検出が可能であると期待できると研究グループでは説明しており、今後、RETFプローブを用いて、投げ縄型イントロンRNAの解析を行うことで、これまでガラクタだと思われてきたRNAにも、さらなる未知機能を発見できる可能性があるとしている。

ADI、最高18GHzの局部発振器と直接組み合わせられるPLLシンセサイザを発表

Analog Devices(ADI)は、最高18GHzの局部発振器(Local Oscillator)と直接組み合わせて使用できる、PLL周波数シンセサイザ「ADF41020」を発表した。

同製品を用いることで、ワイヤレス受信器のダウンコンバージョンおよび送信器のアップコンバージョンの局部発振回路設計において、設計者は、周波数逓倍器または分周器を不要にすることが可能となるため、マイクロ波ポイントtoポイントおよびマルチポイント無線、ワイヤレス・インフラストラクチャ機器、VSAT(超小型地球局)無線、半導体試験機器、レーダアプリケーションなどのアプリケーションにおいて、システムアーキテクチャの簡素化と、コストの低減が可能となると同社では説明している。

低ノイズのデジタル位相-周波数ディテクタ、高精度チャージ・ポンプ、プログラマブル・リファレンス・デバイダ、および帰還部の高周波プログラマブル・デバイダで構成されており、ループ・フィルタおよびVCOを外付けするだけで、完全なシンセサイザを構成することが可能だ。

また、ピン配置は従来製品である「ADF4106/7/8」整数N PLLファミリのピン配置とほぼ同等なため、より高い周波数帯域を利用するための設計更新も、一部のレイアウト変更のみで対応することができる。

なお、同製品はすでにサンプル出荷を開始しており、1000個受注時の単価は12.77ドル(米国での販売価格)となっている。

PLL周波数シンセサイザ「ADF41020」のパッケージイメージ

ものづくりの革新を強化する

ヒューマンセントリックへ向けてICTを進化

ヒューマンセントリックへ向けてICTを進化

富士通研究所は10月13日、2011年研究開発戦略説明会を開催し、2010年度の研究開発成果の報告と2010年度の研究開発の方針を明らかにした。昨年の説明会は年度末の3月に開催されており、今年度も当初は3月末に開催を予定していたが、東日本大震災の影響で延期となっていた。

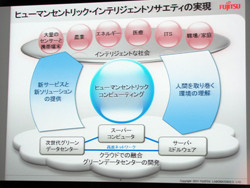

ICTによるヒューマンセントリックなインテリジェントソサエティの実現

富士通は昨年より、グループ全体のビジョンとして「ヒューマンセントリックなインテリジェントソサエティの実現」を掲げている。ヒューマンセントリックなインテリジェントソサエティとは、センサやソーシャルネットワークを介して人間の実生活における様々な事象をデータとしてコンピュータに取り込み、そのデータを取捨・選択・分析し、人間の生活に役立つ新たな価値の情報を創造することで、新サービスと新ソリューションを提供する社会を差す。同社が推進するICTは、これまでの「技術中心」から「人間中心」へとパラダイムシフトが起こっており、ヒューマンセントリックなインテリジェントソサエティの実現に寄与していく。

ヒューマンセントリック・インテリジェントソサエティの実現

2011年は3月の東日本大震災や9月の台風など、これまでの想定を上回る災害が起きており、今後は災害を念頭に置いたレジリエントな社会づくりが重要となる。震災時の混乱においてTwitterによる被災者の連絡をはじめ、ICTが役に立つ場面があったが、一方でICTがありながら防げなかった事態もあった。富士通研究所 代表取締役社長の富田達夫氏は、「現状でICTの利活用は不備があり、人間の幸福を考えた場合、もっとICTを活用できる社会でならなければいけない」とし、災害などの困難な状況に対して柔軟性に富み回復力の高い社会をICTによって実現していく意気込みを語った。

富士通研究所 代表取締役社長 富田達夫氏

開発リソースを最適化し、ものづくりを強化

富士通研究所では、

事業戦略テーマ全社骨太テーマシーズ指向テーマ

の3つの区分で研究開発を行っている。事業戦略テーマは、各事業部からの依頼により事業化に向けた開発を行う。全社骨太テーマは、3~5年先の中期的な富士通グループの技術戦略において必要となる技術の開発を行う。シーズ指向テーマは、研究所内部の知見で5~10年先の人間社会に役立つ新規および未知の領域の技術の開発を行う。開発の成果によっては、事業展開に向けて、シーズ指向テーマから骨太テーマへと進展させる。2010年度のR&D費用は、富士通グループ全体が約2250億円で、富士通研究所が約350億円となっている。富士通研究所の研究資源の配分は、事業戦略テーマ:全社骨太テーマ:シーズ指向テーマで4:4:2となっている。

富士通研究所の開発テーマ設定

2011年度の展開としては、富士通グループ内に「技術戦略タスクフォース」を設け、富士通各事業部の研究部門と富士通研究所の開発戦略の整合性を高めていく。そして各事業部内に散在していた開発リソースを富士通研究所が束ね、リソースの最適運用を進める。

従来の全社骨太テーマは、ヒューマンセントリックコンピューティング、インテリジェントソサエティ、クラウドフュージョン、グリーンデータセンターの4テーマだったが、開発リソースの最適シフトの一環として、新たにものづくりの技術をテーマに加えた。「富士通はサービスだけの会社になったと思われるのは本意ではない」(富田社長)とし、ものづくりの革新を強化する。また、従来の全社骨太テーマについては昨年度の開発が進み、要素技術からコンセプト検証・実験のフェーズへ移行する。

シーズ指向テーマについては、世界に誇れる研究成果の開拓を目指す。光通信技術やフェムト技術、画像技術など従来から強みを有する基礎技術について、継続的な蓄積を続けインパクトのある技術として進化させ、新たなビジネスに繋げる方針。また、今まで手掛けていなかったビジネス領域を開拓できる技術の開発も進めていく。

2011年版 研究開発ロードマップ:全社骨太テーマ

2011年版 研究開発ロードマップ:基盤技術

データセンター省電力化のシミュレーション技術を開発

説明会では、昨年からの研究開発成果を発表した。全社骨太テーマの新規成果として、「データセンターをまるごとモデル化し、省電力効果を瞬時にシミュレーションする技術」を発表した。

国内のデータセンターの消費電力使用量は年々増加しており、特に震災後でも7%増加している。データセンターの消費電力はファシリティが半分を占めており、ICT機器の省電力化だけでなく、空調を含めデータセンター全体の省電力化が必須となっている。

今回開発した技術はICT機器だけでなくファシリティを含む全機器の電力の流れをモデル化し、省電力技術の適用効果を短時間でシミュレーションできる仮想テスト環境を構築するもの。具体的には、電力の見える化、熱の流れの見える化、最適な省電力制御を実現した。

電力の見える化については、空調を含むすべての電力の流れを可視化し、計算負荷、サーバ消費電力、電源ロスなど一連の関係をモデル化し、データセンター全体の消費電力を予測する。空調の風量と吸気温度により消費電力が変化するため、これらを正確に測定することで誤差5%を実現している。

電力の見える化:すべての電力の流れを可視化

電力の見える化:空調機の稼働状態を正確に把握

熱の流れの見える化については、建屋内の熱の流れを解析する熱流体シミュレーションにおいて、温度や熱の流れの基本パターンを膨大な解集合の中からデータマイニングすることで計算量を減らす。従来は数時間かかった計算を数秒に短縮し、熱対策の効果を瞬時に把握できる。

熱の流れの見える化

最適省電力制御については、計算負荷の変動に応じてサーバと空調を連携制御するなど、先読み制御によりデータセンター全体の消費電力を最小化していく。

最適な省電力制御

今回開発した技術により、データセンター省電力化に向けた様々なテストが可能となる。具体的な適用例としては、データセンター設置場所の気候条件における空冷方式の評価を想定している。また、電力使用制限への対応として、緊急の節電要請が生じた場合に最適な省電力対応策をテストできるという。

スマートフォン向けに音声入出力技術を開発

基盤技術の新規成果として、「音声だけで最新情報をスマートフォンから取得できる技術」を発表した。

スマートフォンは画面を見ながらのタッチ操作が中心であるが、歩行中、自動車運転中、作業中などの目や手が放せない状況での利用シーンも存在する。これらのニーズに対して、音声による入出力によりスマートフォンなどのモバイル端末から情報サービスの利用を可能にする技術を開発した。例えば、システムが読み上げるニュースのヘッドラインや位置情報などからユーザーが関心を持つ言葉を喋るだけで、それに関連する詳細情報をシステムが読み上げる。

音声入出力により情報サービスを利用

開発技術としては、インターネット上の知識を利用した言語辞書の自動更新により、新語を含む最新の記事でも、読み間違いやご認識の少ない音声応答を実現した。また、大量の語彙を保管・更新するセンターにネットワークを介して接続するが、端末とセンター間で処理・通信遅延を吸収する分散処理を行うことで快適なレスポンスを実現している。

最新の時事用語・新語に対応

意図した応答を実現

快適なレスポンスを実現

これにより、ハンズフリー・アイズフリーの環境下での情報サービスの享受が可能になる他、高齢者や目の不自由な方の情報アクセスを支援できる。

活用シーン

今後は、モバイル向けクラウドサービスのユーザーインタフェース機能として、2012年度中の実用化を目指し、実証実験を進める予定。

東大とKEK、1つの酵素が2つの異なる化学反応を触媒する様子を確認

東京大学と高エネルギー加速器研究機構(KEK)は10月11日に共同で、KEKの放射光科学研究施設「フォトンファクトリー」を利用して、酵素が大きく形を変えながら、ふたつの反応を触媒する様子をとらえることに成功したと発表した。東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻酵素学研究室の若木高善教授、同伏信進矢准教授らによる研究で、成果は「Nature」オンライン版に10月10日掲載された。

超高温の熱水中で生育する微生物である「超好熱菌」は、生命の共通の先祖=生命の起源に近いと考えられている(画像1)。超好熱細菌の多くは、一般的な生物(細菌や真核生物)とは異なる系統に属する生物群である「古細菌」の仲間だ。

画像1。生物の進化系統樹の概略。超好熱菌を赤で示した。右側の枝を形成する「古細菌」と、「細菌」の枝の根元の近くに位置する超好熱菌がFBPA/Pを持つ

超好熱性古細菌の中には、炭酸ガスのような簡単な無機物から、糖類などの複雑な化合物を合成し、自分の細胞を作り上げることができる性質(独立栄養性)を示すものもいる。そうした生物が糖を合成する反応経路(糖新生経路)は、原始的な生命が進化する際に重要であったという。

一般的な生物の場合、糖新生経路の途中の化学反応には、「FBPアルドラーゼ」と「FBPホスファターゼ」という2種類の別々の酵素が連続して関わる。しかし、超好熱性古細菌などの糖新生経路では、これらの反応を1つのタンパク質が担う。この酵素は「FBPアルドラーゼ/ホスファターゼ」(FBPA/P)と呼ばれ、2種類の異なる化学反応を触媒することができる「一粒で二度おいしい」酵素だ。

研究グループは、大分の別府温泉より単離された超好熱性古細菌「Sulfolobus」(スルホロバス)の持つFBPA/Pを用いて実験を行った。FBPA/Pの立体構造は8個の同じユニットが寄り集まった大きな樽のような形で、ユニットの間の部分で化学反応を触媒する仕組みだ(画像2)。

画像2。FBPアルドラーゼ/ホスファターゼの全体構造。同じユニットが8個寄り集まって樽のような形になる。1つのユニットを虹色(青~水色~緑~黄緑~橙~赤)で、結合した基質「ジヒドロキシアセトンリン酸」を紫色の球で、マグネシウムイオンをピンクの球で表した

FBPA/Pが触媒する2種類の反応は、具体的には、1つが「ジヒドロキシアセトンリン酸」(DHAP)と「グリセルアルデヒド-3-リン酸」(GA3P)を結合して「フルクトース-1,6-ビスリン酸」(FBP)を作るFBPアルドラーゼ反応。もう1つが、FBPを「フルクトース6リン酸」(F6P)と「無機リン酸」(Pi)に切断するFBPホスファターゼ反応だ(図3左)。

研究グループは2004年に、後半のFBPホスファターゼ反応を触媒している途中の状態の立体構造(図3右下:FBPが結合している)を明らかにした。今回、前半のFBPA反応を触媒している途中の状態の立体構造(図3右上:DHAPが結合している)を、フォトンファクトリーPF-ARの「NW12A」を利用し、X線結晶構造解析の技術を用いてとらえることに成功したというわけだ。そして2つの状態を比べることにより、FBPA/Pが持つ1つしかない活性中心(化学反応を触媒する部分)で、「蓋ループ」、「シッフ塩基ループ」、「C末端ループ」という3つのループが大きく動くことにより、活性中心がまったく異なる形に変化することを確認したのである。

画像3。FBPA/Pが触媒する反応(左側)と、反応が起こる部分の模式図(右側)。FBPアルドラーゼの状態(上側)とFBPホスファターゼの状態(下側)では3つのループの形が大きく異なる

FBPアルドラーゼの状態では「リジン残基」(K232)が第一の基質であるDHAPと結合しており、第2の基質であるGA3Pが活性中心に入ってくると、すぐ近くにある「チロシン残基」(Y229)の働きにより、GA3PとDHAPは結合してFBPができると考えられている(FBPアルドラーゼ反応)。

FBPができるとリジン残基は自由になり、3つのループが動けるようになる仕組みだ。シッフ塩基ループがひっくり返り、蓋ループとC末端ループが閉じることにより、FBPホスファターゼの状態になる。すると、「アスパラギン酸残基」(D233)が活性中心に入って、マグネシウムイオンが結合できるようになるというわけだ。このマグネシウムイオンの結合が引き金となり、FBPがF6PとPiに切断されるのである(FBPホスファターゼ反応)。

この「変身」こそが、2つの異なる、しかし一連の反応を順次触媒するカギだ。このような仕組みは、1つの酵素は1つの反応を触媒すると信じられてきた生化学の常識を覆すものである。現在の生物のほとんどはFBPA/Pを持っておらず、上記のように、2種類の別々の酵素でこれらの反応を触媒している。原始的な生命は、FBPA/Pのような一人二役の酵素を利用して、今よりシンプルな方法で生合成を行っていた可能性もあるという。

また、今回の発見で多機能酵素が他にも存在する可能性が示されたことになり、有用な化合物を簡単な化合物から一度に合成できる酵素が見つかることも期待されているとした。

ADI、ブロードバンド通信向け直交復調器2製品を発表

Analog Devices(ADI)は、携帯電話インフラストラクチャやマイクロ波ポイントtoポイント無線をはじめとする、広範なブロードバンド通信向けに高いダイナミックレンジと高集積を特長とした直交復調器「ADRF6806」および「ADRF6807」を発表した。

ADRF6806は50MHz~525MHzのRF入力周波数範囲で、ADRF6807は700MHz~1050MHzの範囲で動作する製品。2製品とも直交IQ復調器に、高性能のPLL、低位相ノイズVCO(電圧制御発振器)、およびロー・ドロップアウト・レギュレータを内蔵している。

また、3つのRF機能を1デバイスに統合しているため、設計の簡素化と、ボード・スペースおよび部材費の削減を可能とする。

さらに高性能ミキサー・コアの採用により、+26.7dBmのIIP3および+12.8dBmのIP1dB特性を実現すると共に、優れたダイナミック・レンジを提供する低出力ノイズフロアを実現している。フラクショナルNの PLLシンセサイザ、LO周波数の分周設定、そして低消費電力モードなどの制御はSPIポートより実行するほか、内部で生成したLO信号はLOポートから出力する事が可能。このLOポートを介することで外部のLO信号を用いることも可能だ。

なお、2製品ともに同社の最新のSiGe BiCMOSプロセスで設計されており、6mm×6mm LFCSPパッケージですでに量産出荷を開始している。価格は1000個受注時で2製品ともに9.98ドル(米国での販売価格)となっている。

ADIの直交復調器「ADRF6806」および「ADRF6807のイメージ