仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ST、高電力効率・高耐性の200V耐圧パワー・ショットキー・ダイオードを発表

STMicroeclectronicsは、通信基地局および産業用アプリケーション向けに、200V耐圧の新しい整流用パワー・ショットキー・ダイオード「STPS60SM200C」を発表した。

同製品は、カソードコモン接続された2個のダイオードを3ピン・パッケージに集積したもの。ダイオード製造には同社独自のプロセス技術を採用しており、IEC 61000-4-2に準拠したテストにおいて、類似のパワー・ショットキー・ダイオードよりも高い2kV超のESD耐性を達成している。これにより、高い過渡電圧等による製品破壊に対する耐性が向上している。電力効率にも優れていることから、電力損失の大きい超高速ダイオードの代替品となる。また、既にパワー・ショットキー・ダイオードを使用しているハイエンド・プラットフォームでの代替使用も可能となる。

同製品は定格出力電圧が直流30V~50Vの大電流AC/DC電源に使用される。200Vの最大逆電圧は最も厳しい動作条件に対応できると同時に、過電圧に耐えるのに必要な設計マージンが得られる。-40℃でも動作するため、多くの通信基地局での使用にも適している。

STの整流用パワー・ショットキー・ダイオード「STPS60SM200C」

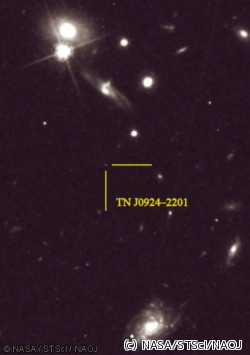

すばる望遠鏡、125億光年の最遠方電波銀河から炭素輝線を検出

愛媛大学および京都大学の研究者を中心とする研究チームは10月5日、125億光年彼方にある最遠方電波銀河「TN J0924-2201」(画像1)から放射された「炭素輝線」の検出に世界で初めて成功したと発表した。今回の検出は、ハワイのすばる望遠鏡の微光天体分光撮像装置「FOCAS」を用いた可視光分光観測によるものだ。今回の研究成果は、2011年8月発行の欧州天文専門誌「Astronomy and Astrophysics」に掲載された。

画像1。最遠方電波銀河「TN J0924-2201」のハッブル宇宙望遠鏡による可視光画像。TN J0924-2201は可視光でわずか25.85等級の明るさしかない。(c) NASA/STScI/NAOJ

宇宙は今からおおよそ137億年前に誕生したと考えられている。誕生直後の宇宙にはビッグバンで生成可能な水素とヘリウムしか存在していなかったが、現在の宇宙には多種多様な元素が存在しているのはいうまでもない。現在の科学では、こうした水素とヘリウム以外の元素は、恒星の核融合反応や超新星爆発によって誕生したと考えられている。

宇宙をより理解するためには、元素の起源と歴史、すなわち「宇宙の化学進化」の全容を明らかにしなければならない。その化学進化を調べる方法の1つが、さまざまな赤方偏移の天体に対してその元素量を調べることだ。赤方偏移は距離の指標であり、同時に時間の指標でもある。つまり、元素量の赤方偏移に対する振る舞いを調べることで、元素量の時間進化を見ることができるというわけだ。

今回、研究チームは、巨大ブラックホールの重力エネルギーにより電波や可視光で極めて明るく輝く「電波銀河」と呼ばれる天体に着目した。電波銀河を用いた元素量診断の研究はこれまでにも行われてきたが、そのほとんどが赤方偏移3辺りまでの宇宙、すなわち115億光年の彼方(=115億年前)の宇宙までしか調べられていなかったというわけである。

しかもこれらの調査の結果は、現在の宇宙に見られるような元素が、115億年前にはすでに存在していたことを示している。これは、少なくとも宇宙誕生後20億年以前の電波銀河を調べなければ、元素が生成されている現場を見ることができないという意味だ。

そこで研究チームは、現在最も遠方の電波銀河TN J0924-2201に着目。赤方偏移5.19、距離は125億光年という最遠方にある電波銀河の元素量を推定するため、すばる望遠鏡による観測を行ったのである。

この天体はこれまでにも何度か観測されており、元素量診断に必要な水素やヘリウム以外からの輝線はとても弱いため検出できていなかった。しかし、今回はFOCASを用いたことで、元素量診断に必要な炭素輝線の検出に世界で初めて成功した(画像2)。

画像2。すばる望遠鏡のFOCASで取得されたTN J0924-2201の可視スペクトルと炭素輝線(下向き矢印)とその周辺の拡大図。画像中の左端付近に見えるのは、水素からの輝線。すばる望遠鏡を用いることで、非常に微弱な125億光年彼方の炭素輝線を世界で初めて検出した

125億光年彼方の電波銀河からの水素およびヘリウム以外からの輝線の検出は今回が初めて。この輝線から宇宙誕生後10億年頃の電波銀河における元素の詳細な研究が可能となった。

今回検出された輝線からわかったことは、すでに相当量の元素が存在しているということ。研究チームは今回の観測とシミュレーションの結果の比較を行い、当時の電波銀河の炭素存在量を推定してみたところ、銀河進化の中でゆっくりと増加してきたと考えられている炭素でさえ、その大部分が宇宙誕生後10億年頃にすでに生成されていたことが判明した。現在電波銀河に見られるような元素のほとんどすべてが、宇宙誕生後10億年以内という極めて短い期間に爆発的に生成されたことを示唆していることがわかったのである。

仙台二高と東北大、銀過酸化物が持つ高抗菌活性を発見

東北大学は、同大が実施している養成講座「東北大学 科学者の卵」において、仙台第二高等学校(仙台二校) 化学部の研究グループが、硝酸銀の電気分解過程で生じる結晶の解析を行った結果、銀過酸化物Ag2O3の結晶構造からなることを突き止めるとともに、汎用されている酸化銀Ag2Oと比べてより強力な抗菌活性、高い酸化活性、電導性、さらに10倍以上の銀イオンを水に溶出する能力を有したAg2O3クラスレートであることを発見した。同成果は、同校の安東沙綾氏、日置友智氏、山田学倫氏らによるもので、米科学専門誌「Journal of Materials Science」(オンライン版)に掲載された。

Ag2O3にみられる強い抗菌作用。酸化銀Ag2Oと比較してより強い大腸菌に対する増殖阻止効果を示す

銀化合物や銀イオンが細菌やウイルス、真菌などに対する抗菌活性を有することは古くから知られており、第一次大戦以降、スルファジアジン銀(通称 ゲーベンクリーム)が火傷などの薬として重用されてきた。しかしその後、様々な抗生物質の発見により、銀化合物の利用は減少傾向にあったが、近年、抗生物質耐性菌の新たな出現や銀化合物を含む様々な医療器具やナノパーティクル、日常生活用品における除菌・殺菌剤としての利活用など、再び脚光を浴びるようになってきている。

今回の発見は、硝酸銀の電気分解により銀樹(陰極側)を作製する過程で、陽極側に析出する金属光沢のある黒い結晶についての詳細な解析を行い、最終的にはX線回折の結果から導きだされたもの。

Ag2O3化合物は、国内外の試薬メーカーの市販品は無く、その特性についての報告はほとんど皆無であったが、今回の成果により、酸化作用が強く、食紅などの脱色ができることや、酸化物でありながら電気電導性を有すること、そして、粉末固体および水に対する飽和水溶液(上澄み)としてのいずれにおいても、一般的なAg2Oと比較して、より強力な抗菌活性を示すことなどの特長が判明した。

また、Ag2O3は、これまでにNaClO4とAgClO4 を用いた電気精錬法が報告されてきたが、今回用いられた方法はより簡易で低コストなものであるという。

MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などが形成するバイオフィルムに対しても有効となる可能性が示唆されており、今後、強力な抗菌作用を有する新たな銀酸化物として、様々な領域での広範囲な利活用が期待されるという。

NIG、ヒト特異的活性化エンハンサー「HACNS1」の変異は中立的進化と発表

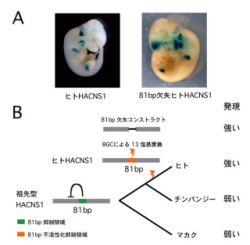

国立遺伝学研究所(NIG)は、ヒト特異的活性化エンハンサー「HACNS1」に起きた抑制領域の機能欠失型変異に関する発表を行った。集団遺伝研究部門の斎藤成也教授と隅山健太助教の研究によるもので、「Molecular Biology and Evolution」オンライン版に9月22日に掲載された。

これまで正淘汰進化の候補として、PollardやPrabhakarらによって行われたゲノムワイド解析の成果から、ヒトだけで顕著に突然変異が蓄積している配列「HACNS1」が報告されていた。この領域は「エンハンサー」として働くことが示され、ヒトだけで活性が上がっていることが判明したのである。

しかしその後のDuretらによる研究で、この変異は多くの正淘汰によって生じた突然変異の蓄積ではなく、「BGC」(biased gene conversion)によって生じた中立的な変異である可能性が高いことが指摘され、論争となってた。

正淘汰進化説が正しければ、ほとんどの変異が集中している領域「81bp」はエンハンサー活性を上げる変異が蓄積したはずである。結果、この領域を欠失させればエンハンサー活性が下がると考えられた。

研究グループでは実際にそうしたコンストラクトのトランスジェニックマウスを作成して実験を行ったところ、欠失をしてもエンハンサー活性に顕著な変化は観察されなかったことが判明。この実験結果は、HACNS1の変異は正淘汰進化ではなく、BGCによって生じた中立的進化であった可能性をより強く指示するものだ。

同時にこの実験結果は、単純に加速進化を示す領域を正淘汰進化領域として同定する、現在よく用いられるゲノム解析の方法には注意すべき点があることも示すこととなった。

画像1。Aは、ヒト得意的突然変異が蓄積した81bp領域を欠失させたコンストラクトのトランスジェニックマウス解析。欠失の有無で発言パターンがほとんど変化しない。Bは、81bp抑制性領域に遺伝子変換(BGC)による機能欠失が起こったと考える「HACNS1」の進化モデル

すばる望遠鏡が100億光年彼方の超新星を発見、ベスト10の1位ほか9個を独占

京都大学、東京大学、およびイスラエルと米国の研究機関所属の研究者からなる研究チームは10月3日、すばる望遠鏡を用いて100億光年以上遠方の銀河に「Ia型」超新星を新たに10個発見したことを発表した。しかも、この内の1つはこれまで知られている中で最も遠いIa型超新星となった。また今回発見された10個の内の9個は、現在までの最遠方Ia型超新星ランキングベスト10入りし、大幅にランキングを塗り替えた形だ。研究成果は、英王立天文学会の学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載予定。

Ia型超新星は、宇宙物理学において非常に重要な天体の1つだ。宇宙に存在する酸素より重い元素、特に金属元素の多くがこの超新星爆発時に作られたとされている。さらに、非常に明るい上に明るさが均一であることから、標準光源として遠方銀河の距離決定に用いられ、それに基づく宇宙膨張の測定は宇宙を加速させる謎のダークエネルギーという宇宙物理学上の大問題の発見にもつながった。

現在のところ、Ia型超新星は連星を組む白色矮星で核反応が暴走することで起きると考えられている。しかし、どのような連星がIa型超新星を引き起こすのかはまだわかっていないのが現状だ。

遠方のIa型超新星の探査は、ダークエネルギー問題や宇宙の元素生成史を明らかにする上で重要だが、当然遠方に行くほど超新星も暗くなるため、探査が難しくなる。すばる望遠鏡は8.2mの主鏡による大集光力と高品質な結像性能に加え、圧倒的な広視野を誇る主焦点カメラを備えており、今回のような遠方の探査に特に強い力を発揮する。

今回の超新星たちは、「すばるディープフィールド」と呼ばれるかみのけ座付近にある満月程度の広さの領域で発見された。同領域には、15万を超える銀河が存在し、その中で時間変動する天体を探索。150個におよぶ超新星を発見し、その中の10個は100億光年以上の彼方のIa型超新星だったというわけだ(画像1・2)。

100億年以上遠方ということは、100億年以上昔のものを見ているということであり、今回のデータを解析したところ、100億年前の宇宙では現在の約5倍という高い頻度でIa型超新星が誕生していたことが判明した。つまり、この時代は現在よりもはるかに速いペースで鉄などの重元素が生み出されていたことになる。

また、Ia型超新星と一般的な星の形成史を比較することで、星が生まれてからIa型超新星に進化するまでの時間スケールも調べられた。Ia型超新星の母天体のモデルとしてはいくつか考えられているが、有力なのが以下の2つだ。1つは、白色惑星と通常の星の連星で、星から白色矮星にガスが降り積もる(降着)ことで起きるというもの。もう1つは、白色矮星同士の連星の合体で起きるというものだ。

白色矮星については説明するまでもないかも知れないが、太陽のようなサイズの恒星が寿命を終え、赤色巨星を経て周囲のガスを宇宙空間にまき散らした後、中心に残るのが白色矮星だ。それも完全に冷え切ると、光を失って完全な燃えかすといっていい黒色矮星となる。

Ia型超新星の発生のモデルに話を戻すと、今回の解析結果によれば、2つ目の白色矮星同士の合体説と一致するという。この結果は、2008年に日本チームが実施したすばる望遠鏡を使って世界で初めて示したもの。その後に世界の複数のグループも追確認をしているが、今回はそれをさらに強く裏付ける結果となった。

ただし、1つ目の降着説でも今回のデータを説明できる可能性は残されていることから、最終的な決着にはさらなる研究が必要とされた。すばる望遠鏡では、間もなく次世代広視野カメラが完成する予定で、それを利用すればさらに多数の遠方超新星を発見できるものと目されている。

画像1。ずばるディープフィールド中のIa型超新星のサンプル。150個発見された内のひとつで、100億年前の超新星爆発だ。今まで観測された中では最も昔に起きたもの。なお、この画像に写っている天体は、少数を除いてほとんどが銀河

画像2。150個の超新星すべてを収めた画像。天の川銀河内の恒星も一部は写っているが、大部分が遠方の銀河であり、恒星にしか見えないものもあるが、どれも我々の天の川銀河同様にそれぞれが1000億個の恒星などで構成されている。3連になっている挿入図はワンセットでそれぞれの超新星に対応している。超新星爆発前の銀河の姿、超新星爆発が起きた時の様子、そしてその前後を差し引きして超新星を浮かび上がらせた画像が3つ並んでいる形だ