仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

テクトロ、最高サンプルレート5GSpsを実現したハンドヘルドオシロを発表

テクトロニクス社は11月29日、最高周波数200MHz、最大サンプルレート5GSpsを実現したハンドヘルド・オシロスコープ「THS3000シリーズ」を発表した。即日受注を開始、2012年1月からの出荷を予定している。

東日本大震災以降、省電力化への要求が強くなってきたほか、新たな発電形態としての太陽電池や電気自動車の進展、モーター駆動の船などの開発も進められるなど、新たなアプリケーションが市場に次々と登場しようとしている。そうしたアプリケーションの波形を現場で測定できるハンドヘルド・オシロスコープの要求が高まってきていたが、従来のハンドヘルド型は持ち運び性や取り扱いの容易性を重視しているため簡易測定的で、上述のような新規アプリでの利用環境に対応できないという課題があったほか、高い性能を持つベンチタイプでは、持ち運びが難しかったり、現場での電源の確保が難しかったりという課題があり、そうした性能と持ち運びの容易性を両立したオシロスコープが求められていたと同社では説明する。

同製品の開発に際しては、「グランド設備されていない信号の測定への対応や、デジタル/アナログの信号が混在する環境下でのデバッグなどの検証ニーズのほか、測定場所が暗い、電圧の基準レベルが違うグランド接地していない信号ラインの測定、ベンチやラボとフィールドでの相関測定などの環境面でのニーズもあった」とのことで、ハンドヘルドながらラボなどで使用する性能と、フィールドで求められる堅ろう性の両立を図ったという。

そのため、性能としては様々なアプリに汎用的に使用可能な100/200MHzをターゲットとしつつ、同社ミッドレンジオシロと同等の最高5GSpsへの対応、かつ4chの筐体と電気的に絶縁された入力チャネルとUSBインタフェース(データ保存用のホストポート/PC通信用のデバイスポート、各1ポート)を装備。

また、21の自動測定機能やFFTなどの波形演算機能、最大100波形/トリガまで記録可能な自動波形記録機能、Pass/Failテスト機能、トレンド解析機能などを搭載し、現場で簡単に測定ができるような工夫が施されている。

さまざまな測定機能を容易に、さまざまな現場で使えるような工夫などが施されている

さらに汎用性として、「フィールドでの要望でもっとも強かったのはバッテリ駆動」とのことで、最大7時間のリチウムイオンバッテリによる駆動を実現しており、バッテリ残量が少ない場合、予備バッテリに入れ替えることが可能となっている。また、バッテリについては、「工場などではライン電力からの電源で測定を行う場合、ノイズを拾ってしまう場合があり、そうした環境でノイズを拾わずに測定することも可能になる」という特長もあるという。

重量は2.2kgで、防塵防滴規格(IP41)に準拠。さらに暗闇などの環境でもとり回しが容易なようにコネクタやプローブなども色分けするなどの配慮がなされている。

加えて、ハードケースのトラベルキットもオプションで用意。フィールドで活用する際にも、同ケースに入れて持ち運ぶことで衝撃などから保護することが可能となっている。

同社では適用アプリケーションとして、EVのインバータや重電系のプラント、エレベータなど、可搬性と性能が求められる分野としており、そうした分野に向けて積極的に提案を行っていくとしている。

本体外観。モニタは6型

4chの入力チャネルすべてが絶縁対応となっている

2ポートあるUSBコネクタも絶縁対応済みとなっている

なお、価格は100MHz/2.5GSpsの「THS3014」が438000円(トラベルキット(TK)セットは486000円)、200MHz/5GSpsの「THS3024」が497000円(トラベルキットセットは543000円)となっているほか、オプションの予備バッテリ「THSBAT リチウムイオン・バッテリ」は34,800円(本体、TK、オプションいずでも税別)となっている。

THS3000シリーズの概要

東北大、400℃でもほぼ熱分解のない高屈折率ナノコンポジット膜を開発

東北大学大学院工学研究科化学工学専攻の今野幹男教授・長尾大輔准教授らの研究グループは、自らが開発した高屈折率透明ナノコンポジット膜の作製技術を応用し、400℃程度の高温下でもほとんど熱分解しない高屈折率ナノコンポジット透明膜を新たに作製することに成功したことを発表した。

薄型ディスプレイに代表される表示デバイスでは一般に、異種材料界面で生じる屈折率差をできるだけ抑え、発光素子からの光を高効率で外部に取り出すことが重要となる。デバイス内に高屈折率・低屈折率材料が混在する多層構造の場合は特に、層間の屈折率ギャップを小さくし、異種材料界面で生じる光損失を低減することが求められており、こうした課題に対して、屈折率ギャップを補うための透明膜を異種界面に挟み込むことが検討されている。

ポリマー中にナノ粒子を均一分散したナノコンポジット膜は、ナノ粒子の分散量によって屈折率を調整することが可能であり、屈折率ギャップ調整層として注目されており、これまでにも様々なナノ粒子と透明ポリマーからなるナノコンポジット膜が作製されてきた。しかし、デバイス製造工程ではナノコンポジット膜が300℃を超える高温環境に晒される場合もあり、このような場合、透明高分子として広く知られるアクリル系ポリマーをマトリックスポリマーとして利用することは困難であった。

このような背景から同研究グループは、耐熱性に優れるポリイミド中に高屈折率材料としても知られるチタン酸バリウム(BT)をナノ粒子の状態で均一に分散させることで、高耐熱・高屈折のナノコンポジット透明薄膜を作製した。

具体的には、屈折率の高い結晶性チタン酸バリウム(BT)のナノ粒子を、耐熱性透明高分子であるポリイミド(PI)中に分散する手法を開発。高屈折粒子として広く知られるチタニアナノ粒子には光触媒作用があるが、今回適用したBTナノ粒子にはその触媒作用がほとんどなく、ナノ粒子共存下での光照射によるポリマー劣化を懸念する必要がないという特長がある。また、BTナノ粒子をポリイミドに均一分散するため、分散前のBTナノ粒子表面を、ポリイミド骨格に類似の構造を有する有機分子で表面処理し、高濃度充填によるナノ粒子の凝集を抑制したという。

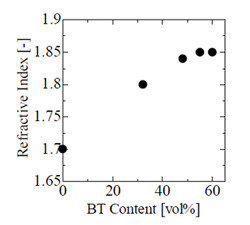

この結果、、粒径約20nmのBTナノ粒子をポリイミドに充填したときに得られるナノコンポジット薄膜の屈折率は、BTナノ粒子を高充填することで屈折率は1.85を達成し、層間での屈折率ギャップを補うに十分な性能を実現している。

チタン酸バリウムナノ粒子を充填したポリイミド薄膜の屈折率変化

また、、種々の濃度で充填したナノコンポジット薄膜の透過スペクトルを観察した結果、BT粒子を約60vol%充填してもナノコンポジット膜の透過率低下はほとんど見られず、この評価結果から、充填したBTナノ粒子がポリマー膜中で均一に分散していることが示唆されたという。

チタン酸バリウムを充填したナノコンポジット膜の透過スペクトル

さらに、上記2つの評価に用いたナノコンポジット薄膜の耐熱性を示差熱重量分析装置で評価した結果、耐熱性の指標となる5%重量減少温度(Td5)はいずれのコンポジット薄膜においても窒素雰囲気下で460℃を超え、ポリイミドのみの薄膜のTd5(498℃)に匹敵する優れた耐熱性を示した。

加えて、ポリイミドに高誘電性材料の一種であるチタン酸バリウムを充填したことで、誘電特性にも優れており、BT粒子充填率59vol%におけるコンポジット薄膜の誘電率は35超、誘電損失は0.05以下と透明キャパシタとしての応用も期待されるという。なお、今回の研究はサムスン横浜研究所との共同研究で実施されたものである。

京大、ほ乳類の生殖細胞を転移性遺伝子から保護するタンパク質の詳細を解明

京都大学(京大)は11月28日、欧州分子生物学研究所と米マウントサイナイ医科大学ともに、ほ乳類の生殖細胞を利己的な転移性遺伝子から保護するMIWIタンパク質の詳しいメカニズムを明らかにしたと発表した。再生医科学研究所准教授・物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)連携准教授の中馬新一郎氏らによる研究で、成果は英科学誌「Nature」に英国時間11月27日にオンライン速報版に掲載された。

ほ乳類のゲノムの内、内在性のタンパク質を塩基配列で表す遺伝子領域は1~2%程度であり、そのほかの領域の半分近く(40~50%)を転移性遺伝子であるトランスポゾンの繰り返し配列が占めている。

トランスポゾンにはゲノム上を転移するDNA型トランスポゾンとRNAを介して増幅、転移を行うRNA型レトロトランスポゾンの2種類があるが、特に後者が活性化するとゲノムのさまざまな部位に高い頻度で挿入が起こり、突然変異や染色体不安定性などを通じて細胞の性質が変化して多様な疾患の原因となってしまう。

レトロトランスポゾンは、ゲノム中に非常に多数存在する転移性の反復配列の1種であり、RNAに転写された後にDNAに逆転写されることでゲノムの別の部位への組み込みや増幅が行われるという特徴を持つ。ほ乳類ではLINE、SINE、LTRタイプ等のレトロトランスポゾンがそれぞれ数十万コピー以上存在することからゲノムサイズの大半を占め、生殖細胞での発現が特に高い。

結果、生殖細胞においてレトロトランスポゾンが増幅、転移すると本来の遺伝情報が変化して子孫に伝わってしまうことから、個体の重篤な発生異常や遺伝病が起こる危険性が高くなるという問題があるというわけだ。

そのため、ヒトを含めたほ乳類の生殖細胞には、レトロトランスポゾンから個体の発生や種を維持する仕組みが備えられていることがわかっていた。具体的には、レトロトランスポゾンを抑える分子メカニズムは、DNAメチル化などのエピジェネティクス制御による転写抑制と低分子RNAなどを介したRNA分解や翻訳抑制の経路が知られている。しかし、それらの詳細な分子メカニズムの多くはいまだに解明されていない。

なおエピジェネティクスとは、ゲノムDNAの塩基配列の変化を伴わずにDNAメチル化やヒストンタンパク質などの化学修飾の後生的変化により遺伝子情報発現、ゲノム構造等の制御が行われる現象のことをいう。

今回、研究グループでは、MIWIタンパク質のRNase活性部位(スライサードメイン)にアミノ酸置換型の点変異を導入した遺伝子改変マウスを作成し、雄性不妊の表現型解析、マイクロアレイ、次世代型超高速シークエンス、プロテオミクス実験等を組み合わせて調べることにした。それにより、MIWIタンパク質が精子細胞の分化とレトロトランスポゾン抑制、ゲノム恒常性に与える影響を明らかにしたのである。

また正常型、変異型のMIWIタンパク質およびpiRNA複合体を精製して詳細な生化学解析を実施。それにより、MIWIタンパク質がpiRNAを介して相補的なターゲットRNAを厳密に認識して切断する分子メカニズムも明らかとなったのである。

piRNAは、生殖細胞に特異的に発現する長さ25-30塩基程度の低分子1本鎖RNAだ。piRNA配列の大部分はレトロトランスポゾンRNAが分解されることで生成される。piRNAは、RNA代謝のほかに相同塩基配列の認識を通じてゲノムのエピジェネティクス修飾の制御にも関与するという特徴を持つ。

研究グループは、これまでにも京都大学物質-細胞統合システム拠点の中辻憲夫 拠点長(再生医科学研究所教授、幹細胞医学研究センター長)らのグループとともにtudorドメインタンパク質をコードするTdrd遺伝子ファミリなどによるpiRNA経路とレトロトランスポゾン制御の解析を進めており、今回の研究ではこれらTDRDタンパク質と結合する主要なPIWIタンパク質の1つ、MIWIタンパク質の具体的な分子機能を明らかにした。

これまでにMIWIタンパク質は、piRNAの生成に必要であることは確認されていたが、実際にMIWIタンパク質がどのような分子制御を通じてpiRNAの生成に機能し、ターゲットとなるトランスポゾンRNAを認識して分解するのか、なぜMIWIタンパク質が精子形成に必要なのか、また精子細胞でトランスポゾンの抑制が行われるか否かについてこれまで実験的な証明がなかったのである。

今回の研究では、前述したように遺伝子改変技術を用いてMIWIタンパク質に点変異を持つマウス系統を作成。その結果、Miwi遺伝子の点変異マウスでは同遺伝子を完全に欠損したMiwiノックアウトマウスと同じく、雄の半数体精子細胞の分化の途中で細胞死が起こり、機能的な精子はまったく形成されないことが判明した。

Miwi点変異マウス、Miwiノックアウトマウス、正常マウスを比較して詳細な解析を行った結果、Miwi点変異マウスとMiwiノックアウトマウスの半数体精子細胞ではレトロトランスポゾンLINE-1の発現が異常に増加しており、ゲノムに大規模なDNA損傷が起きる結果、アポトーシスによる細胞死が誘起されていたのである。

ほ乳類のほかのPIWIファミリタンパク質であるMILIとMIWI2は、精子形成過程のより初期の段階である精原細胞、精母細胞の時期のトランスポゾン活性を主にエピジェネティクス修飾(DNAメチル化)を介して抑制する仕組みだ。

さらに今回の研究では、MIWIタンパク質が、MILIおよびMIWI2タンパク質が雄生殖細胞の初期の段階で働いた後に、さらに精子細胞が成熟する際に生殖細胞のゲノムをRNA制御によってトランスポゾンから守るために重要な役割を果たすことも確認した。

要するに、生殖細胞の形成過程ではゲノムを利己的なトランスポゾンから守るために多段階の防御システムが働くこと、この内の1つでも破綻すると生殖細胞が死滅して不妊となることから、MIWIタンパク質を含めてゲノム保護システムの重要性と連携が明らかとなったのである。

また今後の展望としては、レトロトランスポゾンが白血病やがんなどの原因となるレトロウィルスとRNAを中間体とする機能が類似することから、今回の成果はレトロウィルスの活性を抑える新たな手法の研究開発に繋がる可能性があるとした。

さらに、トランスポゾンの転移活性を人為的にコントロールできるようになれば、ゲノムのさまざまな部位に挿入、変異のある一連のモデル動物を作出して病気との関係を調べることに役立つとする。

そして低分子RNAによる配列認識を介して特定のターゲットRNAの発現を制御する機構は一般にRNA干渉と呼ばれるが、今回明らかとなったMIWIタンパク質によるトランスポゾンRNA制御の分子機能は、RNA干渉のメカニズムについての新たな分子基盤として、基礎生物学またゲノム機能操作の技術発展にも貢献することも期待されるとした。

画像1。MIWIのRNA切断活性部位の点変異マウス(写真上)ではコントロールマウス(写真下)と比較して、精子細胞(RS)でレトロトランスポゾン(緑)の発現が異常に増加し、ゲノムDNA損傷(赤)が広範に観察される

アジレント、79万円からのUSB 3.0対応プロトコル・アナライザを発表

計測機器ベンダ大手Agilent Technologiesの日本法人であるアジレント・テクノロジーは、USB 3.0/2.0プロトコル・アナライザ(USBプロアナ)「U4611A」「U4711B」およびUSB 3.0プロトコルジャマー「U4612A」を発表した。

これらの製品はSirialTekから買収したUSB関連技術を活用したもので、USBプロアナは、最大18GB(U4611Bの場合。U4611Aは2.25/4.5/9GBを選択可能)のトレースバッファと、550MB/s(PCI Express Gen2×4)データ・アップロードによる高速な解析メモリアクセスが特長。すでに同社ではUSBの物理レイヤ向けソリューションの提供は行ってきており、これによりUSBに関するすべてのレイヤをカバーできるようになった。

同社がこれだけの量のメモリを搭載したのは、「エラーが発生するということは、その前段階で問題が発生しているということ。そうした因果関係をUSB 3.0という高速な環境で知るためには、メモリが多くないと長時間のキャプチャができないため」と説明する。例えば、USB 2.0(480Mbps)で約10秒間のキャプチャできたとしても、そのほぼ10倍の転送速度となるUSB 3.0(5Gbps)では、同容量のメモリのままであれば約1秒程度のキャプチャしかできないこととなり、それだと解析しようにもできない状況となっていた。

また、単にメモリを増やしたところで、それに伴う解析の待ち時間が増加したのでは、作業に支障が出てくることから、同社ではハードウェアによるサーチを採用することで、データのアップロード中などでも解析を可能としたほか、GUIが要求する部分を優先して取り出したり、といったことも可能となっている。ちなみにこのGUIは、SirialTekが提供しているSATA向けプロトコル・アナライザのGUIと同様のものであり、併用することでSATAとUSBのステータス、電圧、電流状況といったものを一目で確認することが可能となっている。

実際に9GBのデータ保存を行うデモでは、1分程度で実行され、かつタイムスタンプなどのデータを含んでも8.2GB程度へと圧縮されていた。また、この保存中に、トリガをかけた部分のデータを確認したりすることも可能となっていた。

一方のプロトコルジャマーは、実際の接続環境下において、簡単に意図したエラーを挿入するといった再現実験が可能な機器。意図的なエラーを発生するために検出したイベントを編集、削除して送信することが可能となっている。

なお、いずれも製品も即日受注を開始しており、10月末からの出荷を予定している。価格は3製品ともに5年保証が付いてU4611Aが79万865円から、U4611Bが190万6159円から、U4612Aが230万5872円からとなっており、同社ではチップベンダや組込機器ベンダなどを中心に2台目需要などを含めて販売を進めていきたいとしている。

上から順にUSB 3.0プロトコルジャマーのU4612A、USB 3.0プロトコル・アナライザのU4611A(トレースバッファ9GB搭載)、SirialTekのSATAプロトコル・アナライザ。すべてをつないで1つのGUIでそれぞれの解析を行うことも可能

Intesil、17A出力を実現した電源モジュール「ZL9117M」を発売

Intersilは、17A出力に対応し、デジタル電源のすべての機能を1パッケージに統合した電源モジュール「ZL9117M」を発表した。

同製品には、電源のさまざまなコンフィギュレーションがマウス操作だけで可能なPowerNavigator GUIが添付されているほか、自動補償アルゴリズムを搭載したことで、幅広い負荷に対応することが可能となっている。

また、業界標準のPMBusインタフェースを介して、電源性能をリモートでモニタリングできるとともに、基板実装後もコンフィギュレーションが可能である。

15mm×15mmサイズの薄型QFNパッケージに封止されており、77.8W/cm3(1275W/inch3)の電力密度を実現しているほか、95%の変換効率と11℃/Wの熱抵抗を実現しており、ヒートシンクあるいは冷却ファンを不要とすることができる。

さらに、複数、同製品を並列に接続するとカレントシェア機能が自動的に働き、より大電流出力を得ることも可能となっている。

なお、すでに量産出荷は開始されており、1,000個受注時の単価は19.11ドルとなっている。

Intersilの電源モジュール「ZL9117M」のパッケージイメージ