仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ルネサス、JEITA制定プロファイル準拠のリチウムイオン充電制御ICを発表

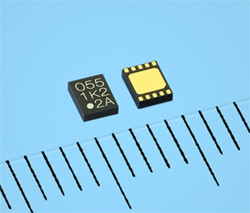

ルネサス エレクトロニクスは11月30日、携帯機器に使用される1セルリチウムイオン電池向けに、安全制御と小型化を実現した充電制御IC「R2A20055NS」を製品化したことを発表した。サンプル出荷は2011年12月からを予定しており、サンプル価格は100円/個、量産は2012年3月より開始し、2013年4月には月産300万個の生産を予定している。

同製品は、充電制御に必要とされる各種保護機能(電池過電圧保護、充電タイマーなど)に加え、JEITA制定のガイドラインである充電プロファイルに準拠した機能を内蔵しており、これにより、安全な充電制御を実現することが可能となっている。

また、外部制御端子により、100mAまたは500mAの入力制限電流を設定および解除が可能であり、USBバスパワーに合わせた充電制御を行うことが可能だ。

さらに、入力端子を25Vの高耐圧対応としたほか、入力過電圧保護機能を内蔵したことにより、アダプタやUSB接続時のオーバーシュートからシステムを保護することが可能となっている。

なお、同製品はHUSON-10(2.0mm×2.5mm、0.4mm terminal pitch)の小型高放熱パッケージを実現しているため、携帯機器の小型化も可能だという。

ルネサス エレクトロニクスの小型リチウムイオン充電制御IC「R2A20055NS」

阪大など、レアプラント「甘草」の薬用成分を改変酵母で生産することに成功

大阪大学(阪大)、理化学研究所(理研)、横浜市立大学、東京工業大学(東工大)、常磐植物化学研究所、千葉大学で構成される研究グループは、レアプラントとして価格が高騰してきているマメ科の薬用植物「甘草」(カンゾウ)の主活性成分である「グリチルリチン」生合成のカギとなる酵素遺伝子を明らかにし、酵母で「グリチルレチン酸」の生産に成功したと共同で発表した。阪大 大学院工学研究科の村中俊哉教授らによるもので、成果は米科学雑誌「The Plant Cell」に掲載予定で、それに先だって近日中にオンライン版に掲載される。

甘草(画像1)の地下部(肥大根および地下茎)は「甘草根」と呼ばれ、医薬品、化粧品のほか、甘味料原料として大きな需要があり、世界市場における甘草根の年間輸出額は4200万ドルにものぼるという。

画像1。甘草を掘り起こしたもの(写真提供:須藤浩博士 常磐植物化学研究所(現 星薬科大学))

また、甘草根は日本薬局方に収載されている210種類の漢方処方の70%に配合されており、最も使用量の多い生薬となっている(画像2)。さらには、甘草根から抽出される、計30の炭素数で構成されている化合物群「トリテルペン配糖体」の1種であるグリチルリチンが、肝機能補強機能、抗ウイルス作用など多様な薬理活性を持つ。そのため、医薬品や化粧品として多用されているという次第だ。

画像2。生薬として用いられる甘草根ときざみ(甘草根をきざんだもの)(写真提供:豊岡公徳 研究員 理研植物科学研究センター)

さらに、砂糖の150~300倍もの甘みを持ちながら低カロリー(一般にゼロカロリーとされる)の非糖質系甘味料であることから、メタボリック症候群の予防にも役立つとして注目され、数多くの食品にも添加されている。

そのほかにも、甘草が米国立がん研究所にもニンニクなどと並んでがん予防に最も効果的な食品の1つとしても位置づけられており、洋の東西を問わずに健康に必要な化合物として注目されている状況だ。

その甘草根の供給は、中国、中近東などの乾燥地域である。自生する野生種に依存しているのが難点で、1kgの甘草の採取で5平方メートルの草原が破壊されるといった報告もあるなど、環境破壊の問題を抱えているのが現状だ。そのため、主産国の中国ではレアアース同様にレアプラントの採取・輸出規制が始まっており、今後の輸入価格の高騰と供給の不安定化への懸念が高まっている。モンゴルなどにおいては栽培化への取り組みも実施中なのだが、栽培品ではグリチルリチンの蓄積量が低いという問題があり、うまくいっていない。

良質の甘草根およびその成分を安定かつ持続的に供給するには、栽培条件の最適化や品種改良などの生産技術の確立が重要だ。さらに、将来的なグリチルリチン高生産品種の分子育種や、発酵工業的手法によるグリチルリチン生産のためにも、生合成機構の解明と合成酵素の同定が必要不可欠である。

しかし、それらについての知見はほとんどなく、そこで今回、グリチルリチン生合成分子機構の解明に向けて、生物有機化学的手法、分子生物学的手法、組織培養法など、さまざまなテクノロジーを駆使して、オールジャパンともいえる体制を組織し、研究が進められたというわけだ。

グリチルリチンの構造は、多くの植物に共通に存在している「トリテルペン」(トリテルペン配糖体に糖がついていない段階の化合物)の1種である「β-アミリン」が炭素骨格となり、その11位と30位の炭素に対する酸化反応と、3位水酸基への配糖化反応により生合成されると考えられている(画像3)。

画像3。グリチルリチンの予想生合成経路。β-アミリン以降が甘草に特異的な代謝経路と考えられる(CYP88D6が触媒する反応を青い矢印、CYP72A154が触媒する反応を赤い矢印で示されている)

甘草に特異的なこれらの反応ステップには、それぞれ2つの酸化酵素と配糖化酵素が関与すると推定された。「酸化テルペノイド」を含む多様な植物2次代謝産物の生合成においては、「シトクロムP450」(アミノ酸からなるタンパク質に加えてヘムを持ち、酸素分子をさまざまな分子に添加する働きを持つ酵素群)と呼ばれる一群の酸化酵素が関与することが確認されている。

研究グループは2008年、ウラルカンゾウ(学名:Glycyrrhiza uralensis)の地下茎から作成した完全長「cDNAライブラリー」(機能のある遺伝子として発現しているmRNAを、人工的にコピーした相補的(complementary)DNAのライブラリーのこと)の合計5万6000EST(cDNAライブラリーの内、末端の数百塩基程度の配列を決定したものを、EST(Expressed Sequence Tag)と呼ぶ)を利用し、β-アミリンの11位の2段階の水酸化反応を触媒し、グリチルリチンの生合成中間体の1つである「11-オキソ-β-アミリン」に変換するシトクロムP450(CYP88D6)を特定することに、世界で初めて成功したという実績を持つ。

今回の研究では、CYP88D6とは異なるファミリに属する別のシトクロムP450タンパク質が30位炭素の酸化に関わることを明らかにし、「CYP72A154」と命名した。シトクロムP450は、アミノ酸配列が40%以上一致すると同一ファミリーに、55%以上の一致で同一サブファミリに分類される。

CYP72A154の機能を解明するため、研究グループはまず「バキュロウイルス/昆虫細胞系」を用いて、タンパク質を発現させた。ちなみにバキュロウイルスは、昆虫細胞に感染する2本鎖DNAウイルスで、核多角体病ウイルスとも呼ばれている。感染細胞内でタンパク質「ポリヘドリン」を大量合成し、感染後期には全細胞タンパク質の半分近くにも達するという特徴をも持つ。ポリヘドリン遺伝子の強力なプロモーターの下流に外来遺伝子を連結し、昆虫細胞に感染させることで、昆虫細胞内で組み換えタンパク質の合成を行うことができるのである。

そして、CYP72A154を含む「ミクロソーム画分」(ほとんどのP450タンパク質は小胞体膜上に局在しており、そのほか細胞膜やゴルジ体などを含む画分のこと)を用いた試験管内での酵素反応実験を行った。

結果、CYP72A154が1-オキソ-β-アミリンの30位の3段階の水酸化反応を触媒し、グリチルリチンよりも高い抗炎症作用や抗アレルギー作用を有するグリチルレチン酸(グリチルリチンの非糖部に相当)に変換する活性を持つことを明らかにしたのである(画像3)。

研究チームは続いて、別のマメ科植物「ミヤコグサ」から単離していたβ-アミリン合成酵素遺伝子とCYP88D6遺伝子を同時導入して、11-オキソ-β-アミリンを生産するように改変した酵母を作出した後、さらにCYP72A154遺伝子を導入(画像4)。その結果、この酵母は、微量ながらもグリチルレチン酸を生産することを確認した。これにより、グリチルリチン生合成に関わる2つの酸化酵素の両方を特定することに成功し、グリチルリチンやその関連成分のバイオテクノロジー生産への道筋を示したのである。

画像4。組み換え酵母におけるグリチルレチン酸生合成経路再構築の概略図。β-アミリン合成酵素(黒い実線矢印)、CYP88D6(青い矢印)、およびCYP72A154(赤い矢印)をそれぞれコードする遺伝子を酵母に導入することで、酵母内在のステロール合成経路の中間物質である「2,3-オキシドスクアレン」から分岐するグリチルレチン酸生合成経路を再構築した

研究グループは、今回の解明により、今後は組み換え酵母における生産性の向上を進めることにより、発酵工業的手法によるグリチルレチン酸の生産に応用ができると期待されるとしている。

コンピュータアーキテクチャの話 (242) プロセサへの電源供給系

電源供給系

電源供給系

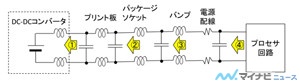

マイクロプロセサは電気で動くので、当然、電気を供給する必要がある。AC100~240Vの電源から電源ユニットで12V程度のDC電源を作り、それを使ってDC-DCコンバータでプロセサチップに供給する1V程度の電源を作るという構成が一般的である。

そして、DC-DCコンバータからプリント板の配線でプロセサを搭載するソケットまで電源を供給し、ソケット、パッケージ内の配線、チップ内の配線を経由して論理回路に電気が供給される。この電源供給であるが、最近のハイエンドプロセサでは電源電圧はほぼ1.0Vで、電流は数10~100A程度を必要とする。

電源供給系のインピーダンス

しかし、電源電圧が下がると、それに逆比例して論理回路の遅延時間が増加し動作できるクロックが下がってしまうので、通常、論理回路に供給する電源電圧の変動は数%程度しか許容されない。これらの電源供給系の配線は直流抵抗があるし、インダクタンスもある。1Vの電源の5%は50mVであり、100Aの電流で50mVのドロップに抑えるためには、直流抵抗は0.5mΩ以下でなければならない。

より大きな問題は、プロセサの消費電力は動作状態に従って変化し、それに伴って電源電流が変化することである。最近では、消費電力を抑えるためにクロックゲートやパワーゲートなどの手法を使って不要な部分の消費電力をカットする手法が用いられるので、アイドルな状態とビジーな状態の消費電力の差が拡大する傾向にある。電源電流が変化すると、電気磁気学が教えるように電源供給系のインダクタンスにはL×di/dtの電圧が生じる。

電源電流がどのように変化するかはプロセサが実行するプログラムによって千差万別であり、50mV以下の電源電圧変動に抑えるためには、周波数領域で考えると、直流からクロック周波数の10倍の数10GHz程度までの範囲で電源供給系のインピーダンスを0.5mΩ以下に抑える必要がある。

なお、Intelの130W級のプロセサでは8%の電源電圧低下を許容し、0.8mΩの電源供給系を実現する設計となっている。電源電圧低下の許容量を大きくとると電源供給系の設計は楽になるが、電源電圧が下がると回路の動作速度が遅くなるので、その分、高速に動作するトランジスタを開発するか、論理設計でより高速に動作する回路を設計するかが必要となり、半導体プロセスや論理設計者へのしわ寄せが大きくなる。また、NANDやNORなどのCMOSスタティック論理回路ではスイッチ速度が遅くなる程度であるが、SRAMや高速I/O回路などでは、電源電圧に大きなノイズが載ると誤動作してしまう可能性があり、回路設計にも負担が掛り、結果として動作速度が遅くなるとか消費電力が増えるという影響が出る。

図3.1 プロセサへの電源供給系

プロセサの中の論理回路への電源の供給系を模式的に書くと、図3.1のようになる。左端はDC-DCコンバータで、低周波領域では直流電源として振る舞うが周波数が高くなるとインピーダンスが高くなるので、この図ではインダクタンスとして表している。

そしてプリント板のインダクタンスとプリント板に付けられたキャパシタンスがある。さらにプリント板に取り付けられたソケットとそれに繋がるプロセサのパッケージのインダクタンスがあり、パッケージに搭載されたキャパシタンスがある。そこからプロセサチップの電源や入出力端子をパッケージに接続するバンプ(はんだや銅などでチップ上に形成した直径、高さともに50~100μm程度の突起)があり、チップ上の電源配線を通ってプロセサ内部の論理回路やメモリに繋がっている。また、プロセサの論理回路やメモリもキャパシタンスを持っており、このキャパシタンスが右端に書かれている。これらのどのコンポーネントも厳密には抵抗、インダクタンス、キャパシタンスがあるが、この図では電源インピーダンスに及ぼす影響が一番大きい要素だけを書き、抵抗は省略している。

そして、電源供給系としては(4)のプロセサ回路から電源供給系を見込んだところで、直流から数10GHzまでの全周波数帯でミリオーム以下のインピーダンスが実現されている必要がある。右端に書かれたチップ上のキャパシタンスが十分に大きければ話は簡単であるが、チップ上に作ることができるキャパシタンスは極めて限られている。そのため、チップ上のキャパシタンスは非常に高い周波数領域で目的とする低インピーダンスを実現し、このキャパシタンスでは間に合わない周波数領域は(3)から左の部分で低インピーダンスを実現する。さらにパッケージのキャパシタンスで不足の周波数領域は(2)から左のプリント板に取り付けられたキャパシタンスでカバーし、最も低い周波数領域は(1)のDC-DCコンバータでカバーするということになる。

ニュートリノ、ブラックホール……人気沸騰サイエンス関連記事まとめ

マイコミジャーナルの隠れた!?人気カテゴリであるエンタープライズchの「サイエンス」。今週は「ニュートリノ」「ノーベル賞」「ブラックホール」のネタが注目される結果となりました。なかでも圧倒的なアクセス数を獲得したのは「【レポート】ニュートリノは光より速いのか – 相対性理論を覆す可能性をCERNが提示」。一般の人が「光より速い」と思いかねない比較的断定的な論調での報道が多かった状況で、冷静に事実を踏まえた内容の記事であったことが評価されたのかもしれません。ここでは、この1週間でよく読まれたサイエンスカテゴリの記事をまとめてみました。

【レポート】ニュートリノは光より速いのか – 相対性理論を覆す可能性をCERNが提示

イタリアのグランサッソ研究所(LNGS)に設置された「OPERA」というニュートリノ検出装置を使った研究グループが、ニュートリノの速度は光より速いという実験結果を発表した。これが事実であれば物理学の教科書が書き換わる大発見で、一般紙でもかなり大きく報道された。この実験について、CERNでセミナーが開催された。このセミナーから、かいつまんでどのように測定が行われたかを紹介する。

トムソン・ロイター、ノーベル賞受賞候補者24名を発表 – 日本人は1名が選出

トムソン・ロイターは9月21日、10月3日から予定されているノーベル賞受賞者の発表者に先駆け、同社の学術文献引用データベース「Web of Science」を元に、論文がどの程度引用され、学術界にインパクトを与えたのかなどを考慮した「ノーベル賞有力候補者(トムソン・ロイター引用栄誉章)」を発表した。

東大など、ミュー粒子崩壊を観測するMEG実験の中間成果を発表

東京大学などで構成される国際研究グループは、世界最高強度のミュー粒子ビームと新たに開発した素粒子測定器を用いて、標準理論を超える大統一理論などの新しい物理が予言する未知のミュー粒子崩壊を世界最高クラスの感度で探索することに成功したことを発表した。

東大、タンパク質「ミラクリン」が酸味を甘味に変換する仕組みを解明

東京大学は9月27日、西アフリカ原産のミラクルフルーツの果実に含まれる味覚修飾タンパク質「ミラクリン」による、舌に馴染ませると酸っぱいものを甘く感じられるというの不思議な効果について、その仕組みを解明したと発表した。

理研、世界的な論争が続けられてきた水の界面構造の謎を分子レベルで解明

理化学研究所は9月28日、世界的な論争が続けられてきた水の表面構造の謎を分子レベルで解明したことを発表した。

JAXA、ブラックホール周辺から吹き出すジェットの不規則変動の観測に成功

宇宙航空研究開発機構(JAXA)は9月22日、NASAの広域赤外線探査衛星「WISE」が取得したデータを用いて、ブラックホール周辺が突然明るく輝きだす珍しい現象をとらえたことを発表した。

微生物もアルコールは夜に飲む – 京大の研究グループが確認

京都大学(京大)の研究グループは、土中や植物表面に住み、植物から放出されるアルコールの一種であるメタノールを食べるC1微生物が夜にメタノールを飲んで生活していることを突き止めた。

NIMSら、初期地球の生命につながる化学進化の場が海底地下であると発表

物質・材料研究機構と東北大学は9月27日に共同で、高温高圧条件でのアミノ酸の重合実験を行った結果、タンパク質の元となるペプチドがグリシンやアラニンなどの単純なアミノ酸から作り出されることを明らかにしたと発表した。

国立天文台、ブラックホールが形成する時空を確認

国立天文台の三好真助教を中心とする研究グループは、天の川銀河の中心にある巨大ブラックホール・サジタリウスA\*から3:4:6:10の整数比となる複数の周期を持つ電波強度の短い時間変動を観測することに成功したことを明らかにした。同機構の加藤成晃研究員によると、これはブラックホールの作る時空で、ブラックホールの周辺に存在する降着円盤が揺らされているものだという。

ATRと慶応大、リハビリに応用可能な脳ダイナミクス推定技術を開発

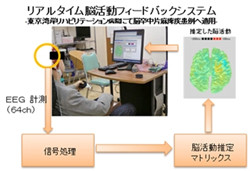

国際電気通信基礎技術研究所(ATR)と慶應義塾大学(慶応大)は、脳卒中患者のリハビリテーションに向けた患者の脳全体の活動を自身や医療従事者に、時間的にも空間的にも高精度かつ実時間でフィードバックするシステムを開発したことを発表した。同成果は、ATR脳情報通信総合研究所の脳情報研究所および脳情報解析研究所、慶應義塾大学医学部、東京湾岸リハビリテーション病院、長岡技術科学大学、国立精神・神経医療研究センター、村山医療センターの共同研究によるもので、米国脳機能イメージング専門誌「NeuroImage」に掲載された。

脳卒中患者は食事の高エネルギー化や高脂質化、高齢化などにより10年後には300万人に達するだろうという推計があるが、そのうち約半数がコミュニケーション能力、運動能力に障害が残り、リハビリが必要になると考えられている。

ただ、リハビリは失われた脳機能を、脳の可塑性に基づいて、他の脳部位の再編成で補うことであると考えられているが、肝心の脳の状態が患者にも医療従事者にもリハビリ中には見えないことが、モチベーションが続かなかったり、大きな妨げとなることが多々ある。こうした事態を避けるために、患者の脳全体の活動をリハビリ中に正確に時々刻々観察することができれば、改善が目に見えるため、モチベーションの維持や無用な過活動の避けることができることが期待され、すでに慶應義塾大学にて医工連携による大脳皮質運動野の脳波をニューロフィードバックすることで、麻痺手を訓練するBMIリハビリが実施されており、今回の研究はこれをさらに進め、脳全体の活動を患者や医療従事者に、時間的および空間的に高精度かつ実時間でフィードバックするシステム「脳活動ダイナミクス推定システム」と、脳活動ダイナミクスを高精度で推定する基礎技術を開発した。

これまでの脳機能イメージングでは脳にダメージを与えてしまうか(侵襲)、大型装置に頭や体を固定する必要があり(非侵襲重厚長大型)、日常生活で通常行われるような運動中の脳活動の計測が困難であった。一方、今回の技術では可搬・携帯型でかつ非侵襲、低拘束の脳機能計測装置を用いて、「侵襲型装置」や「非侵襲重厚長大型装置」と同等もしくはそれ以上の高い精度で脳活動を推定することができるという。

今回取り入れられた脳活動の推定方法は2段階からなる。まず、空間的な精度は高いが時間的な精度は劣る脳活動に伴う血液中のヘモグロビン濃度変化を計測する「NIRS」と呼ばれる装置を用い、その次に、時間分解能は高いが空間分解能が劣る脳活動に伴う電位変化を頭皮表面に配置された電極で脳波(EEG)を用いて計測を行う。最終的にこの2つの異なる情報を統合し、それぞれの欠点を補うように、EEGで観測される電位変化を引き起こす脳内の「電流源」を推定するというもの。もともとこの技術はATRが開発してきた、非侵襲大型装置である機能的磁気共鳴画像(fMRI)と脳磁計測(MEG)を組み合わせて高分解能で脳活動ダイナミクスを推定する技術を、より可搬性の高いNIRSとEEGの組み合わせに適用したもので、これによりプローブと電極を頭皮に配置させるだけで1ms、1cm程度の精度で脳全体の活動を推定することが可能になったという。

さらに、研究グループは同技術を発展させ、ほぼリアルタイムに脳活動を可視化し、リハビリ中に脳活動を提示するリアルタイム脳活動フィードバックシステムを東京湾岸リハビリテーション病院にて開発したという。このシステムを用いれば、リハビリの過程で脳活動がどのように変化するかを確認(脳活動フィードバック)することができるようになり、運動や行動の結果だけではなく脳活動そのものを評価しながら、機能回復へとつなげることが可能となると研究グループでは説明している。

今回開発されたリアルタイム脳活動フィードバックシステムの概要