仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東北大と東大、セラミックスの極微量不純物が形成する界面超構造を発見

東京大学(東大)と東北大学(東北大)らによる研究グループは、「超高分解能走査透過電子顕微鏡とスーパーコンピューター計算を駆使して、セラミックス(酸化マグネシウム)の結晶界面において、ごく微量の不純物が集まって原子レベルでまったく新しい超構造を形成すること、すなわち、結晶内の不純物が結晶界面に集積して規則配列した3次元構造(超構造)を形成することを発見した。同成果は東京大学大学院工学系研究科附属総合研究機構の幾原雄一 教授(東北大学原子分子材料科学高等研究機構教授、ファインセラミックスセンターナノ構造研究所主管研究員 兼任)と東北大学原子分子材料科学高等研究機構の王中長 助教らによるもので、英国科学誌「Nature」オンライン版で公開された。

セラミックスは土器や陶器としての活用から現在では耐熱構造材料、電子部品などの用途にも利用される、身の回りにありふれた材料だ。セラミックスの大半は粉体を高温で焼き固めた焼結体を成形して利用しているが、脆いという特性がある上に、その強度のバラつきが大きく、これが用途拡大のための問題点になっていた。

その元凶は、原料中に混在している微量な不純物の存在にあると考えられてきたが、その詳細は不明であったが、この問題を解決するためには、粉体中のごく微量の残留不純物(濃度レベル:ppm)が高温焼結後に「どの場所に安定的にとどまり」、「どのように特性に影響を及ぼすか」など原子レベルでの理解とそれに基づいた不純物制御が必要となっていた。

今回の研究では、元素識別可能な分析装置(電子エネルギー損失分光器)を搭載した超高分解能走査透過電子顕微鏡を用いて、高温焼結した高純度酸化マグネシウム(純度99.9%)の結晶粒界においてごく微量の不純物であるカルシウム原子とチタン原子が同時に偏析し、さらにそれらが複数の欠陥と強く結びついて形作られた「原子スケールで規則配列した3次元構造(超構造)」を発見した。

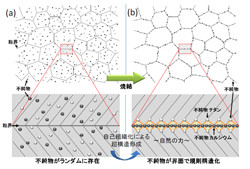

粒界における不純物の超構造形成メカニズム:(a)焼結前、(b)焼結後

セラミックスは小さな結晶粒子が集まった多結晶体で形成されているが、焼結前は不純物が粒子内に点在しているが、焼結後は粒子と粒子の間(粒界)に集まってくる。この現象は「偏析」と呼ばれるが、従来の方法ではその原子の位置が同定できなかった。また、粒界部を拡大したモデルを見ると、焼結前は偏析していなかった不純物が、焼結後は粒界部に集まっている様子が分かるが、これまで、この不純物の集まり方(原子位置など)が不明であり、今回、走査透過電子顕微鏡法で観察を行った。

粒界に不純物原子が規則配列した「超構造」を捉えた写真(a)とその模式図(b)

また、得られた実験像と理論計算構造を比較しながら決定した原子構造を比べることで、結晶粒界部ではカルシウムとチタンが幾何学的に並んだ「超構造」が形成されていることが分かった。これは結晶内部にごく微量残留していた不純物のカルシウム(数100ppm)とチタン(数10ppm)が高温で焼結した際に結晶粒界に同時に移動して、特殊な超構造を形成したことを示したものであるという。

この超構造は、エネルギー的にも非常に低く、安定構造であることも判明しており、これは、このような構造が形成される粒界は強固に結合しており、バルク焼結体の強度も大きいことと符合することから、今回の発見は「原子自ら意志をもっているかのように移動して幾何学的で規則的な超構造を自己組織化する現象」であると研究グループでは指摘している。

なお、研究グループでは今後、この成果が不純物制御によるセラミックス材料の高性能化に関する研究のブレークスルーになることが期待されるほか、原子レベルでの超構造を自在にコントロールできれば、特異な電気・磁気特性などのまったく新しい機能特性の発現も期待できるため、これまで専ら経験的手法で製造されたエンジニアリング色が濃いセラミックスにおいて、サイエンスの知見を活かした技術革新の展開にも期待できるとしている。

阪大と東大、量子メモリ読み書きのための最後の光波長変換技術を確立

大阪大学(阪大)と東京大学(東大)は、量子情報通信において不可欠な光の波長変換方式として最後の課題として残っていた「可視光(短波長)から赤外光(長波長)への広帯域波長変換」に成功し、実際に量子情報を壊さずに波長変換されていることを実験的に実証したことを発表した。これにより必要な方式が出そろい、光と量子メモリ間の量子情報やりとりに道が開けたこととなる。同成果は、阪大大学院基礎工学研究科の井元信之教授および東大大学院工学系研究科の小芦雅斗教授らのグループによるもので、Nature Publishing Groupが発行している学術誌「Nature Communications」に掲載された。

インターネットなどを利用した現在の情報処理ネットワークの多くでは、HDDやメモリを使って0か1かのビット情報を保持し、読み書きした情報をリンクするために光通信を利用している。同様に、量子コンピュータ/量子通信/量子暗号などいわゆる量子情報処理においても、量子ビットを保存できる量子メモリ間を光でリンクして量子情報をやりとりすることが重要となるが、量子メモリにアクセスして情報を読み書きできる光は可視域付近(波長にしておよそ400~900nm)であるのに対し、光ファイバ通信においては1.3μm近辺か1.5μm近辺(通信波長)しか通常使われず、他の波長では効率が低下してしまっている。この波長の不一致を整合させるために、量子情報を保持したまま光の波長変換を行なう研究が世界的に進められてきた。

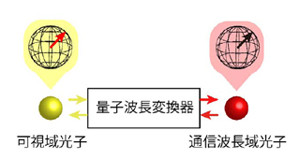

光子の波長変換の概念図。量子情報を壊すことなく、可視域の光子は通信波長域に、通信波長域の光子は可視域に変換される

こうした光波長変換器には、波長変換前後で量子情報を壊さないこと、様々な種類の量子メモリに対応できるために広い波長領域で動作すること、の2点が重要となっており、これまでの研究において、通信波長から可視域への量子的広帯域波長変換、可視域から通信波長への量子的狭帯域波長変換、可視域から通信波長への非量子広帯域波長変換が実現されてきたが、「可視域から通信波長への量子的広帯域波長変換」が最後の難関として立ちはだかっていた。

今回の研究では、周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)という特殊な人工結晶を用いて、光の差周波発生という現象を利用し、「可視域から通信波長への量子的広帯域波長変換」を実験的に実証した。

今回の研究の波長変換模式図。量子情報を持つ可視域の光子と強いレーザー光を人工結晶であるPPLNに入射すると、差周波発生によって、もとの光子が持っていた量子情報を受け継いだ通信波長域の光子が発生する。その後、レーザー光を適切に除去することで変換光のみが得られる

実験では、95%という高い忠実度を持つ可視域量子もつれ光子対を準備し、その一方の光子の波長を通信波長に変換した。こうして得られた変換光子ともう一方の光子について忠実度を評価したところ75%の値が得られ、波長変換後も依然として高い量子もつれ状態を保持していることが判明した。

実験で得られた、波長変換前後において光子が持つ量子情報を可視化した図。左が変換前(可視光)の量子情報で、右が変換後(通信波長)の量子情報を表す。四隅の成分がいずれも高いとその状態が量子もつれ状態であることが示唆される。光子の波長を変換した後も、高い量子もつれ状態を維持していることが確認された

この結果は、今回の研究で作った波長変換器が、光子の持つ量子情報を壊さずに波長変換できることを意味しているという。

光を用いた多くの量子情報処理系では、非常に弱い光である光子1つひとつが量子情報を持っている。一方、波長変換のために強いレーザー光を結晶に入射すると、可視域から通信波長域への波長変換とは別に、様々な波長変換が同時に起きてしまい、光子の量子状態を乱す雑音となる。このような雑音をできるだけ抑制し、光子信号対雑音比をいかに大きくできるかが鍵となるが、今回は波長変換素子として高結合効率かつ高効率変換が可能なPPLN結晶を用い、低雑音化のために注意深くレーザー光の波長選択や光学系の設計を行うことが成果に結びついたとするほか、これまで10年余り蓄積してきた量子もつれ光子対発生技術と光量子情報処理の実験技術および理論の成熟も今回の成果を達成するために必須であったという。

なお、今回の成果により、量子情報を読み書きするための波長変換ラインナップが完成したといえることから、これにより遠くから運ばれてきた光子の持つ量子情報を量子メモリに書き込むことに加え、量子メモリから読み出した量子情報を遠方まで運ぶことが可能になるなど、量子メモリと光通信技術のフレキシブルな双方向接続が可能になったといえる。今後、研究グループでは、量子メモリと量子通信技術を組み合わせた様々な量子情報プロトコル(量子中継など)の実証実験が活発になることが期待されることから、今回の技術が量子情報処理ネットワーク実現に向けた要素技術の1つになるものと指摘している。

東北大など、50年前に予言された炭素12原子核の「新しい励起状態」を発見

東北大学と大阪大学は11月21日、炭素12原子核の「新しい励起状態」を発見したことを発表した。今回の発見は宇宙における元素合成過程の解明に関しての手がかりになると同時に、生命誕生の謎にも迫れるものとして期待されるという。

研究チームは、東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、大阪大学核物理研究センター、京都大学大学院理学研究科、甲南大学、米ノートルダム大学の研究者らによって組織されており、成果は11月14日に米物理学会の学術雑誌「Physical Review C」において公開された。

人体を構成する炭素や酸素など、水素とヘリウムを除いた元素の数多くは、第一世代の恒星における核融合反応やそれらの超新星爆発などで誕生したとされている。しかし、恒星内の核融合反応については謎が多く、その機構解明には原子核構造の研究が重要な役割を果たすと期待されている状況だ。

炭素12原子核には、炭素よりも重い元素を合成する過程で非常に重要な役割を果たす励起状態である「ホイル状態」があることが、約50年前から予言されている(画像1)。しかし、このホイル状態がどのような構造を持つ状態なのかという点は、長年の謎となっており、現在も実験と理論の両面から精力的な研究が続けられている状況だ。

画像1。ホイル状態と炭素12原子核の合成

3つのヘリウム4原子核から成り立つとする理論模型「アルファ・クラスター模型」によると、ホイル状態は通常の原子核と比較して1/5~1/6ほどの密度しか持たない希薄な状態だという。通常の原子核はその種類によらずにほぼ一定の密度を持つことから、アルファ・クラスター模型が予言するホイル状態の性質は予想外のものとされ、その実験的検証が求められていたのである。

さらにアルファ・クラスター模型は、ホイル状態よりも高い励起エネルギーに別の回転励起状態があることも予測。もしこの励起状態が実際に存在すれば、炭素より重い元素を合成する速度が著しく増大し、宇宙の歴史や生命誕生の歴史のシナリオに大きな影響を与えると考えられている(画像2)。しかし、その予測された未知の励起状態については、これまで残念ながら実験的な確認ができていなかったというわけだ。

画像2。新しい励起状態と炭素12原子核の合成

そこで今回、阪大核物理研究センターのリングサイクロトロン施設において、世界最高クラスの性能を有する磁気スペクトロメータ「グランドライデン」(原子核散乱において発生する荷電粒子を磁場中に入射させて分析し、荷電粒子のエネルギー・放出角度を測定する大型実験装置)を用いて、原子核散乱の精密測定が実施された。この結果、炭素12原子核における新しい励起状態の存在を確認することに成功したのである。

新しい励起状態の存在を実験的に確認できたことから、研究チームは恒星内における元素合成過程やホイル状態の特異な構造の解明が進むと説明している。また、宇宙での炭素の作られる度合いによって生命体の進化は異なってくると考えられることから、生命誕生の謎にも迫られるとしている。

DNSと日大、核融合向け石英製高温プラズマ閉じ込め容器の共同開発を開始

大日本スクリーン製造(DNS)が100%出資するグループ企業のクォーツリードは11月15日、日本大学(日大)理工学部理工学研究所と、二酸化炭素や高レベル放射性廃棄物を排出しない次世代エネルギーとして期待される、核融合発電に関する共同開発を開始したことを発表した。

核融合発電は、水素やヘリウムなどを燃料とする核融合反応を利用したもので、ポリタンク1本分の海水から250本分の石油に相当するエネルギーが得られる(基本的燃料となる重水素は自然界に水素の0.015%含まれている)ほか、温室効果ガスである二酸化炭素や核分裂反応による高レベル放射性廃棄物を出さないため、安全でクリーンなエネルギー(核融合炉はガスを燃焼させる分量だけそのつど炉に供給するため、ガスの供給が止まれば反応が止まるほか、空気に触れれば冷却されてしまうためプラズマが消えることから原理的に爆発はない。また、排ガスのヘリウムガスで、出力100万kWあたりで1日2kg程度の排出が見込まれている)として期待されている。しかし、核融合エネルギーの実現を見込むために必要とされる1億度以上(参考:蛍光灯中のプラズマは1万度)とも言われる超高温環境には、まだ課題が多く残されている。

クォーツリードと日大の共同開発は、具体的にクォーツリードが培ってきた石英ガラス(クォーツ)加工のノウハウを活用し製造した磁場の影響を受けず、また機械的強度や耐熱性などに優れた大口径の石英製真空容器を、日大が活用することで、これまで同大が行ってきた磁場反転配位(FRC:Field-Reversed Configuration)方式の実験装置を大型化し、国内最大規模のプラズマ閉じ込め容器を持つFRC実験装置にて核融合実験を行おうというもの。

FRCは原理的に閉じ込め効率が最も良いとされているが、高周波磁場を利用することから真空容器に金属が使えないため、装置設計などにおいて制限があった。

なお、両者は、今回の共同開発を通じて、核融合発電における、新たな技術の確立を目指すとしており、今後も、未来技術の実用化に向けた研究開発を推進していくとしている。

大口径の石英真空容器を使用したプラズマ閉じ込め装置

IMS、多孔構造の表面を自在に制御して構築できる手法を開発

自然科学研究機構 分子科学研究所(IMS)の江東林 准教授らの研究グループは、多孔性有機構造体表面に官能基を導入することで、多孔構造の表面を自在に制御して構築できる手法を開発した。同成果は、英学際的Natureの姉妹誌「Nature Communications」に掲載された。

多孔性有機構造体は、表面積が大きく、周囲の様々な分子と相互作用できるため、種々の機能や優れた応用可能性を秘めており、先端材料として注目されている。多孔構造の表面はガスやゲスト分子とミクロンインタフェースを形成し、材料の物理・化学的な性質、例えば、ガス吸着、分子分離、触媒反応、エネルギー貯蔵などの機能をもたらすのに決定的な影響を与えているため、構造体の表面をいかに制御してつくるかということが、多孔性材料の開拓において中心的な課題となっている。しかし、これまで有機多孔体の表面を制御して構築する方法がなく、合成手法を用いた新たな多孔性有機構造体の創出が求められていた。

研究グループは、2次元高分子(積層することによって多孔性有機構造体を形成する高分子)の合成と機能開発の研究を行ってきており、これまでに、2次元高分子にπ電子系を導入することで、新規のπ電子系2次元高分子の合成を行い、最近では、このπ電子系分子としてトリフェニレンやピレン、アントラセンなどの共役炭化水素化合物を用いて、ポルフィリンやフタロシアニンなど巨大なπ電子系からなる2次元高分子も構築している。

今回の研究では、2次元高分子のナノポア構造に着目し、多孔構造の表面を自由自在に制御して構築できる手法を開発した。2次元高分子は、規則正しいポア構造を有する共有結合性高分子で、積層することにより1次元チャネルを有する多孔性有機構造体を形成する。軽い元素を共有結合で連結して分子骨格を作り上げているため、軽くて丈夫という特徴を有する。

同手法では、2次元高分子を形成するモノマーとしてアジド官能基を有するエッジユニットを用い、2成分あるいは3成分からなる縮重合反応により高分子を形成した。この反応により、アジド官能基を設計したとおりの量で多孔構造体の表面に導入することができたほか、2次元高分子の積層構造に影響することなく、結晶構造を保ったまま、アジド官能基を多孔表面に導入することにも成功したという。

今回の研究成果の一例。上段は、今回の成果を化学構造式で示したもので、最左端・最上段はモノマーとして用いたアジド官能基を有するエッジユニット。N3-COF-5はアジド官能基を導入した多孔性有機骨格(COF)。RTrz-COF-5はアジド官能基とアルキン誘導体とのクリック反応により得られたトリアゾールを介して官能基を導入したもの。

下段は、多孔性積層構造の表面を構築した例を図示したもの。図中灰色は多孔性有機骨格構造、青色は多孔表面に導入された官能基の窒素原子。中心の空間がポア構造を示す。左端は表面に官能基が導入されていない従来の多孔性有機骨格構造で、他3例は2次元高分子の表面に官能基を導入し、積層構造を構築したものの複数例

これは、多孔表面に位置するアジドユニットが高い反応性を示し、アルキン誘導体とのクリック反応を定量的に起こし、3つの窒素原子を含む5員環構造のトリアゾールを介して官能基を多孔表面に植え付けることによって成功したもので、こうして得られた物質は、従来の多孔性材料にはない機能を発揮することができるという。例えば、窒素分子は多孔性材料の孔の部分を通り抜けるが、二酸化炭素分子はサイズが大きく通り抜けないため、多孔性材料は二酸化炭素を選択的に吸着することができる。今回の研究では、その選択吸着性を従来の16倍に向上させることに成功したという。

また、多孔性構造体のポア形態に依存せず、原理的にすべての多孔性構造体に適応することができるため、例えば、六角形に加え、正方形の多孔構造も、同様な手法によって表面を制御してつくることができるほか、官能基の例として、アルキル鎖、エステル基、アセチルユニット、芳香族官能基など種々のユニットを導入することにも成功しており、これにより、多孔性構造の表面を制御でき、窒素に対する二酸化炭素の選択吸着以外でも、ターゲットとする様々な材料の機能向上ができるようになる。特に、従来の縮重合反応で合成できない大きな官能基を持った多孔性材料も思いのままに構築できるようになるという。

この技術を活用することで、例えば水素吸着に適した多孔構造を意図的に作ることが可能となり、大容量の水素を貯蔵できる高分子の創出に繋がるほか、光機能性ユニットを巨大な多孔構造の表面に導入することで、電子移動や電荷分離が促進され、高効率な太陽電池の創製に資する新規な光機能性多孔材料を構築することができるようになるという。また、表面に官能基を持たない多孔体に比べ、このように設計して作られた多孔性材料では表面積やポアサイズを系統的かつ精密に制御することができるため、例えば、メソポアの3.5nmからウルトラミクロポアの0.7nmまで、きめ細かくポアサイズを調整することができることから、テーラーメードで2次元高分子の多孔構造をつくるという、機能高分子の開発につながる技術的なブレークスルーが可能になるとしている。

多孔性有機材料はガス吸着、水素貯蔵、触媒反応、エネルギー変換、蓄電などと深く関連した鍵となる物質であり、中でも多孔表面は機能発現の中心的な役割を担っているため、その表面制御は、有機材料の機能向上及び応用への展開において、重要なポイントとなる。今回の成果は、多孔表面に2次元高分子の積層構造を保ったまま官能基を導入し、表面構造を設計したうえで構築することに成功したもので、ターゲットとする材料の機能向上を可能とする手法が示されたことを意味するほか、種々の官能基に対応できる上、多様な形状の多孔構造にも適用できる汎用性の高さを持っていることから、多孔性構造体のテーラーメードな表面制御のみならず、多孔性有機材料の機能開発を実現する技術と位置づけられるという。