仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コンピュータアーキテクチャの話 (244) 電源電流の変化量

電源電流の変化量

電源電流の変化量

直流の場合は電源電流の変化がそのままDC-DCコンバータの出力電流の変化量であるが、周波数領域でのインピーダンスを考える場合は、それぞれの周波数でどの程度電流が変化するかが問題になる。しかし、プロセサの電流は、どのようなプログラムを実行するかで変わり、例えば、プロセサクロックで4サイクルで実行出来る短いループを廻っているときは、クロックの1/4の周波数成分が多くなるというように実行状態で周波数成分は変化する。

これに関して、IntelのVoltage Regulator Module 11.1のデザインガイドでは次のように述べられている。

一般にプロセサの消費電力と言われているものは、Intelの定義ではThermal Design Power(TDP)であり、プロセサチップの冷却系を設計するときに、これだけの発熱を考慮する必要があるという電力である。この電力は温度が変化するミリ秒かそれより長い時間範囲での平均電力であり、非常に短時間だけ発生するピークの電力はこれよりもかなり高い値となる。一方、プロセサがアイドルの状態でも一部分は動作しており、電力はゼロにはならない。このピークとアイドル時の最小の電力との差が発生する最大の電力差であり、これが最大の電源電流変化量となる。

Intelは各プロセサに対して、TDPに対する電流、ピーク電源電流と最大電源電流変化量を規定している。もちろん、これらの値は設計に依存するが、最近のIntelプロセサではピーク電流の超過量と最小の電流がほぼ同じであり、結果として、TDPに対する電源電流と最大変化量はほぼ同じくらいの値になっている。

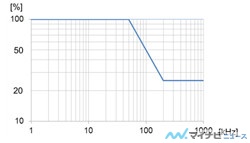

そして、図3.5に示すように、DCから50kHzまでの周波数領域では、この最大電源電流変化が発生しうると想定している。50kHzから200kHzまでの周波数帯では、両対数グラフで直線的に最大電流変化の25%まで減少し、200kHz以上は25%で一定とみている。

図3.5 Intelの想定する各周波数における電源電流変化量

つまり、DC-DCコンバータが30kHzまでしか追従できないとすると、それ以上の周波数帯ではキャパシタ(コンデンサ)の出番となる。TDP電力100Wのプロセサでは、最大電源電流変化量はおおよそ100Aであり、図3.5に従うと、この周波数では100%の電源電流変化を見込む必要がある。

キャパシタのインピーダンスは1/ωCであるので、30kHzで0.5mΩを実現するには約10,000μFが必要となる。この容量を実現できるのは電解コンデンサである。

図3.6 エルナーのアルミ電解コンデンサの周波数特性。(同社のデータより)

1000μFのものを使えば10個で済む計算であるが、メーカーのデータを見ると、電解コンデンサのインピーダンスは10kHz程度までは周波数に逆比例したインピーダンスとなっているが、それ以上の周波数では誘電損失などでほぼ一定のインピーダンスとなっている。この直列抵抗は電解コンデンサの造りに依存するが、エルナーの導電性高分子アルミ電解コンデンサの最も高性能のものでも6mΩであり、0.5mΩを実現するためには12個を必要とする。これよりも直列抵抗が大きいコンデンサではより多くの個数を必要とする。一方、これは100Aの電流を必要とするハイエンドのプロセサの場合であり、50Aのプロセサなら半分の6個で済む。

また、電解コンデンサはインダクタンスも持っており、このLCの直列共振点を超えるとキャパシタはキャパシタとして動作しなくなる。この共振周波数がどの程度であるかは容量にもよるが、数10kHz程度であり、これ以上の周波数ではインダクタンスになりインピーダンスが上がっていくはずであるが、電解質の挙動などにより、図3.6に見られるように、1MHzあたりまではほぼ一定のインピーダンスになるようである。

それより上の周波数をカバーするのに使われるのが積層セラミックキャパシタである。プリント基板に表面実装される小さな長方形のチップ状の部品で、容量の大きなものは10~20μFの容量をもっている。1MHzで500μΩを実現するには320μFが必要であり、合計20個程度が必要になる。後述のように、プリント基板のインダクタンスが問題になるので、これらのキャパシタは、できるだけプロセサソケットに近接した位置に取り付ける必要がある。

図3.7に示すように、IntelやAMDのプロセサに使われているパッケージではプロセサソケットの中央部分はピンが無い部分があり、これらの電解コンデンサと積層セラミックキャパシタを出来るだけチップに近づけて配置するため、チップの直下のプリント基板に積層セラミックキャパシタを取り付け、ソケットの周囲の上辺と左辺に円筒形のアルミケースに入った電解コンデンサを配置するという設計がとられている。なお、この写真でR25と書かれた四角い部品があるが、これらはバックコンバータを構成するインダクタであると思われる。

図3.7 IntelのCoreプロセサマザーボードのソケット周辺のキャパシタの配置