仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

理研など、多様な嗅覚神経細胞が生みだされる機構を解明

理化学研究所(理研)と東京大学は12月26日、モデル動物であるショウジョウバエを用いて、多種多様な「嗅覚神経細胞」が生み出される新しいメカニズムを解明したと発表した。研究は理研脳科学総合研究センターMoore研究ユニットのエイドリアン・ムーア(Adrian Moore)ユニットリーダーと東京大学分子細胞生物学研究所の遠藤啓太助教、伊藤啓准教授らによるもので、成果は「Nature Neuroscience」オンライン版に日本時間12月26日に掲載された。

生物は膨大な嗅覚神経細胞を使って匂いを嗅ぎ分けている。嗅覚神経細胞は鼻の奥に存在し、匂い分子を受容する神経細胞で、匂いを受容した嗅細胞は、神経線維(軸索)を介して、匂い情報を脳の「嗅球」という領域に伝達する仕組みとなっている。

また、それぞれの嗅覚神経細胞は特定の匂いに対応しており、ヒトの場合、約350種類からなる約1000万個の嗅覚神経細胞を使い分けており、ショウジョウバエのような小さな生物でも、約50種類からなる約1300個の嗅覚神経細胞を持っている。

どの嗅覚神経細胞も、ある特定の細胞群を生み出す元となる「前駆細胞」が複数の細胞分裂を繰り返して生み出される。今回の実験における前駆細胞は、触覚の上皮性の細胞群の中で、将来的に嗅覚神経細胞を生み出す運命を獲得した細胞のことを指している。約400個のこの前駆細胞それぞれが複数回の分裂を経て1~4個の嗅覚神経細胞を生み出す仕組みだ。

この分化過程に関して、これまでは細胞内シグナル伝達因子「Notch」が関与することが知られていた。Notchは、線虫から哺乳類まで進化的に保存された細胞膜レセプタータンパク質である。

Notchタンパク質は、その細胞外領域に特定の基質タンパク質が結合すると、Notchタンパク質の細胞内ドメインが切断され核内へ移行し、ほかの転写因子群とともに転写活性化因子複合体を形成するという特徴を持つ。そして、この複合体は細胞の個性の決定に関わる標的遺伝子群の発現を活性化することで、細胞運命決定のマスタースイッチとして働く。今回の研究では、この細胞表面から核内の遺伝子発現へとつながる細胞内のシグナル伝達をNotchシグナルと定義した。

しかし、これまで生体がNotchシグナルをどのように利用して多様な嗅覚神経細胞を導きだすのかは明らかになっていなかったことから、今回、研究グループはモデル動物として広く研究に利用されるショウジョウバエを用いて、Notchが嗅覚神経細胞の多様性を作り出すメカニズムの解明に挑んだという次第だ。

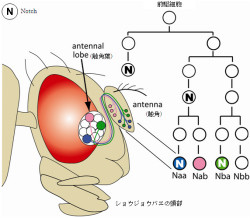

まず嗅覚神経細胞の前駆細胞が分裂するたびに生じる娘細胞を、細胞や組織のタンパク質を検出するために「免疫染色法」で可視化し、Notchシグナルの活性化の有無を調べた。その結果、さまざまな細胞分裂の段階で、Notchシグナルの活性化が繰り返し起こっていること、同じ親細胞から生まれた2つの娘細胞の一方でのみ、Notchシグナルが活性化することを発見した(画像1)。

画像1。前駆細胞が細胞分裂を繰り返して嗅覚神経細胞を生み出す系譜。同じ世代の娘細胞でも、Notchシグナルが活性化している細胞(N)と活性化していない細胞(○)がある。その結果Naa、Nab、Nba、Nbbの4種類の嗅覚神経細胞が生み出される

次に、この繰り返し活性化するNotchシグナルが、どのようにして目的の種類の嗅覚神経細胞へ分化させるのかを調べるため、Notchシグナルの標的遺伝子領域を含んだ「クロマチン構造」(真核生物のゲノムDNAが、ヒストンやそれ以外のタンパク質と結合し、高度に凝縮した状態で存在している構造のこと)の状態を、細胞内でDNAとタンパク質の結合を調べる実験手法「クロマチン免疫沈降法」で分析。

その結果、神経細胞の分化に関与する核内因子「Hamlet」(PRDMファミリーに属する核内因子で、ショウジョウバエでは神経細胞の樹状突起の枝分かれのカギとなる調節因子)が活性化すると、遺伝子領域「E(spl)m3」を含むクロマチン構造に凝集が起こることが確認された。

この結果、同凝集が起きると、Notchシグナルの標的遺伝子の発現を活性化する転写因子がE(spl)m3遺伝子領域に結合できなくなり、Notchシグナルの標的遺伝子の発現が抑制されることが判明した(画像2・3)。つまり、Notchシグナルが活性化した嗅覚神経細胞においては、次の細胞分裂後にはHamletが活性化し、Notchシグナルの標的遺伝子の発現をいったん抑制(リセット)するというわけだ。

画像2。クロマチン構造の違いによる遺伝子発現のモデル(Hamletが存在する場合)。クロマチン構造が凝集するため、転写因子複合体(NICDとSu(H))がプロモーター(黄色部)に結合できず、E(spl)m3遺伝子は発現しない

画像3。クロマチン構造の違いによる遺伝子発現のモデル(Hamletが欠損した場合)。転写因子複合体(NICDとSu(H))がプロモーターに結合し、E(spl)m3遺伝子が発現する

このように、塩基配列に依存せずに遺伝子の機能を制御するメカニズムは「エピジェネティクス」と呼ばれ、近年注目を集めている現象である。なお、エピジェネティクスとは、DNAの塩基配列に依存せずに、細胞が異なる遺伝子を発現するのに関与する現象のことを指す。例えば、一卵性双生児の指紋が異なっている現象などもその1つだ。

さらに、遺伝子操作によりHamletの働きをなくしたショウジョウバエの変異体を作製し、嗅覚神経細胞の分化に変化が認められるかどうかを免疫染色法で検証した結果、嗅覚神経細胞の分化異常が起こり、多様性が失われることが分かった(画像4)。

画像4。Hamletを欠損させたときの嗅覚神経細胞の数の変化。Hamletが欠損すると、Notchシグナルの標的遺伝子の発現がいったん抑制されなくなり、嗅覚神経細胞の種類が4種類から3種類に減る

これらの結果から、嗅覚神経細胞は、その分化過程の複数の段階でNotchシグナルの活性化を介して細胞の運命が決定づけられること、Notchシグナルの標的遺伝子の発現抑制にはHamletの活性化が必要であること、Hamletは、エピジェネティクスによって、Notchシグナルの標的遺伝子の発現を調節することが確認されたというわけである。

組織を再生するには、細胞の運命の決定や維持のメカニズム解明が欠かせない。また、エピジェネティクスによる遺伝子制御機構は、細胞機能維持や疾病の発症にも深く関わることが分かってきている。今回得られた、HamletがエピジェネティクスによってNotchシグナルを制御するという知見は、幹細胞からさまざまな臓器を生み出す上で欠かせない細胞の運命決定機構の理解を前進させ、再生医療分野の発展やさまざまな疾病の発症メカニズム解明に役立つ可能性があると、研究グループでは考えているとしている。