仕事で役立つ人気ビジネスアプリおすすめ!

[PR]

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

東大研究グループ、芳香族有機超伝導体の電子状態を解明

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の青木秀夫教授と東京大学工学系研究科物理工学専攻有田亮太郎准教授のグループは、岡山大学理学部の久保園芳博教授のグループが発見した有機超伝導体(芳香族炭化水素ピセン(picene))の結晶で、超伝導転移温度20Kをもち、芳香族でありながら超伝導体であることを理論的に解析、電子状態を解明したことを発表した。

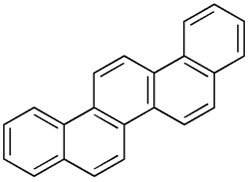

ピセン分子。ベンゼン分子が5つ連なって構成される

電子が2個ずつペアを組みながらボース・アインシュタイン凝縮したものが超伝導状態であり、普通は、電気伝導度の高い金属を冷やしたときに起こる。一方有機物は、生体も構成しているが、普通は絶縁体であることが多く、金属的になるのは珍しく、実際、有機物の金属化を達成した白川英樹博士はノーベル化学賞を受賞している。

無機物において超伝導が発見されたのは1世紀以上前の20世紀初頭だが、有機物で初めて超伝導が発見されたのは、1980年と比較的最近である。また、炭素系としても、グラファイトに金属を挟んだ構造で超伝導が発見されたのは1965年であり(超伝導になる温度は現在の最高値で絶対温度で12K)、1991年には、フラーレンというサッカーボール状の炭素分子の間にアルカリ金属原子を挟んだ構造で約30Kという超伝導転移温度が谷垣勝己博士(現東北大学理学部教授)により発見されている。

その後、一時的に新たな発見は滞るものの、2009年初頭に岡山大学理学部の久保園芳博教授のグループによって、芳香族炭化水素分子ピセンの結晶にアルカリ金属をドープすることで、有機分子系としては高い約20Kの転移温度をもつ超伝導が発見された(久保園教授による報告は2009年9月の国際会議など、論文は2010年3月4日版のNatureに掲載)。

有機超伝導体が超伝導になる温度は、無機超伝導体に比べて圧倒的に低いことが多いので、この20Kという値は有機超伝導としては異例の高さを有している。実際、2008年前に発見された「鉄系新高温超伝導体」が超伝導になる温度は発見当初は26Kであり(その後55K)、ピセンは有機物でありながらこれと同程度の温度で超伝導になることから有機物としては高温超伝導に位置することが分かる。

ピセンの分子構造は、ベンゼンと呼ばれる六角形をした炭素分子が5個つながった分子で、芳香族に分類される。超伝導ピセンは芳香族炭化水素からなる物質としては世界初の超伝導体で、ピセンは、従来電子デバイスとして良く調べられているベンゼンが一列に5個連なった分子「ペンタセン」に比べ、絶縁性が強いため、「有機トランジスタ」の材料としての研究が進められてきた経緯があり、ここに電子を(K原子)を注入したところ超伝導が実現したという。

ピセン分子が結晶を組んだ様子。紫の玉はK(カリウム)原子。等高面は、同研究で得られた典型的な電子の波動関数(青が正、黄が負)

超伝導の機構を明らかにするためには、物質の中で電子がどのような状態をとっているかを明らかにしなければならないが、有機結晶では、分子の並び方が複雑(ピセン結晶では、一方向からみると分子が杉綾紋様(ヘリンボン)に並んでいる)、加えて個々の分子も複数の電子軌道を持つため、それを1つずつ解析する必要があった。

今回、東大の研究グループでは、久保園教授より構造データの提供を受けることで電子の状態を理論的に解析、結晶を組む前の単一分子のピセンのどのような電子軌道が、結晶を組んだ際に隣接する分子間で飛び移るかを明らかにすることに成功した。

また、導入されたK原子が結晶中のどこにいるかが実験では明らかになっていないものの、理論計算でシミュレーションすることで位置の候補を挙げると同時に、Kを入れる前と後で電子状態がどのように変化していくかを解析した。これらの解析により、特徴ある電子の状態が明らかになったという。